株式会社Skillnote

- IT/Web・通信・インターネット系

- コンサルティング・リサーチ

【製造業DXSaaS】川崎重工業・ヤマハなど大手製造業200社超に導入|組織も毎年数十名規模で成長中|現場のスキルを見える化し、品質改善・人材育成などを実現

企業について

その信越化学工業で在籍した8年間、技術営業を経験し、製造業界の様々な企業様とやり取りをする中で

業界全体がOJT中心であり、各先輩で業務手法は異なり、質が高い先輩と仕事をすると結果的に自分のスキルは上がる、という言わばガチャのようなスキル取得の実態があることに気付き、これがもっと体系的に仕組みが整っていたら、より早いスピードで成長できていたのではないかという考えが生まれます。

ただ、製造業内で「スキル」を管理をしていないわけではありません。製造業は高い品質レベルが求められるため、従業員がその高い品質を実現するために必要な「スキル」を持っているか管理するよう、品質管理の国際規格(ISO等)や顧客監査で求めらています。

製造業界内で働く各技術者の専門分野は多岐に渡り、且つ業務の種類は1万を超えることもあります。1万を超える業務を、どのメンバーがどの程度のスキルを有しているのか。このスキル管理を世の中の95%の企業がエクセルで管理しています。縦軸にメンバー / 横軸にスキルが細かく羅列されているのです。工程ごとにファイルを分けている場合もあり、ファイル数が2000を超える企業も存在しています。

このエクセル管理には大きな問題が多数存在しています。

その一つとして、エクセルの破損。仮に1行削除されてしまった場合、何がなくなったかの把握もできず大変なことになります。管理負荷が重いことに加え、形骸化が起きてしまいます。また誤りが生まれてしまうと、製品の品質自体に問題が出てしまい、それは大きな損害を被ってしまうこともあるのです。

それを解決する術として生まれた「Skillnote」

スキルマップをデータベース化しており、教育管理も可能です。全部門、全メンバーのスキルマップが並んでおり、また法令違反が起きぬよう、スキルの適用期間外は事前にアラートが鳴るなど現場にとっても「事故」を起こしにくくする仕様になっています。

また日本のGDPを引っ張っているのは製造業界ですが、直近25年の間に日本の製造業界が海外に与えるインパクトは無くなってきています。

代表の山川が製造業界でキャリアを積み始めた頃から、日本の製造業企業各社が海外企業に負け始めた時期でした。

山川が信越化学に入社をした1995年頃は、”産業のコメ”である半導体のグローバルランキングに日本企業はTop10のうち4企業が入っていました。

2位(NEC)、3位(東芝)、4位(日立)、9位(三菱)と上位を独占していました。その後、日本企業のパフォーマンスは年々落ちていき、2015年には1社(東芝)のみとなってしまったのです。

さらに2000年の頃、山川がインテルの海外工場に渡航した際に衝撃を受けました。

インテルは全世界の工場において”Intel University”という仕組みの元で社員教育が体系化されており、各工場におけるスキルギャップは発生していない状態だったのです。実際に一緒に仕事をしていた2、3年目の若い社員でも”Intel Univeristy”での研修から帰って来るや否や、アメリカ、マレーシア、中国、日本の4ヵ国にまたがるグローバルプロジェクトのファシリテーションを完璧にこなす等、急速なスピードで”Intel Univerisy”で体系的な教育を受けたインテルのエンジニアは成長していました。成長実感を持てているからか、社員も皆活き活きと働いており、活気にあふれていました。その効果もあり、インテルは長い間半導体業界においてグローバルNo.1の立ち位置におります。

この実態を見て山川は「日本の製造業を復興させたい、負けてはならない」と強く思うようになったのです。日本の製造業企業は海外企業と比較して「技術」は負けておりません。ただ様々な「仕組み」において劣ってしまっている実態があります。つまり良い技術を持っているにもかかわらず、それが活かしきていない。良い武器を持っているのにもかかわらず、

古い業界慣習、組織構造などの問題から日本の製造業企業が海外に追い抜かれてしまっている実態は、日本にとっての問題と捉えるべきなのです。

ただ日本の製造業も負けてはいない分野もあります。各企業がエース級を集めた事業部は世界において戦うことができていることもあります。逆に世界で戦える技術を持ち合わせているのにもかかわらず、メンバーに技術が行き渡っておらず、教育がネックとなり劣ってしまっている事業部(企業)もあります。

日本がグローバルにおいて製造業で戦うために何が最もネックかというと人材育成なのではないか。そして人材育成に必要なことは「スキルの共有」が起因しているのではないか。この問題点を解決することができれば、製造業大国日本を復興させることができるのではないか、Skillnoteはそう考えています。

世間ではクラウド(SaaS)ブームが巻き起こっています。Fintechに始まり、●●テック、●●テックなど2010年を皮切りに各業界がテクノロジーで革命が起きています。

ただ、製造テックと耳にしたことがある方は少ないのではないでしょうか?製造業はテック化が遅れている業界の一つで、直近数年間で少しずつ浸透していきています。では、なぜSkillnoteの領域においてもこれまで浸透がなされていなかったのか。

製造業界は「現場」が力を持っていることが多く、本社側が何か指示をしても独自の手法で仕事を進めてしまうことがザラに発生しています。そのため、本社側と現場側でうまくコミュニケーションをとることができていないことも散見されます。これまで製造テック(プロダクト)が存在していなかったわけではないのですが、「現場」が本質的に必要だと思うプロダクトでないと浸透が難しい領域なのです。

Skillnoteの1番の強みは代表の山川が製造業の現場経験があること。

現場を知り尽くした山川だからこそ、現場の方が本質的に必要だと思う機能が実装されており、且つ使いやすいUIとなっています。これは製造業向けのコンサル企業が現場調査をして開発をしたプロダクトだとしても、現場の方が本当の意味で痒いところに手が届くわけではなく、スケールをしないのではないかと捉えています。

それは「製造現場」にフォーカスされたUXを持ったサービスが提供されていないことです。

スキル管理システムは「HR/タレントマネジメントシステム」と同じカテゴリに分類されるケースが多いです。ただ、多くのHR/タレントマネジメントシステムは現場よりも本社/ホワイトカラーを意識してUXの磨き込みが行われています。

製造現場では1つの製品を作るのに15階層、1万超のスキル項目を管理する必要がありますが、一般的なHR/タレントマネジメントシステムだと3階層程度までしか管理できず、結局は紙とExcel、スプレッドシートなどでの管理を強いられており、製造現場に従来のHRシステムを導入しても現場で活用がされないままの状態が続いているのです。

現場がISOや顧客監査への対応を目的に、気が遠くなるようなExcel管理とペーパーのダブルチェック体制に陥っている企業は、業界の95%にも達しています。

最近ではコンサルティング企業やHR/タレントマネジメントシステム事業者がSkillnoteと類似したサービスをリリースしている企業もありますが、「現場」を深く理解されていないまま設計をされており、現場の職人が「不便」と感じてしまい、結果的に運用がなされていない現状があります。

その結果、現場が見えていない経営方針決定が生まれています。

経営主導で導入されたHR/タレントマネジメントシステムには記載がない現場のスキル・教育データが可視化/蓄積され、「現場の見える化」ができていないことで改革が進まなかった経営主導の現実できではない「計画的な人材育成/技能承継」「生産性向上」「イノベーションの促進」等の「負」が工業業界全体に広がっており、企業規模が大きいほどこの問題は根深く残っています。

このような製造業界のペインは昔から存在しており、予算の決定権は「本社」が持っているケースが多く、「コストをかけて解決する課題」ではない認識をされた期間が長く続いていました。

少し変化が出たのは2010年代中盤。タレントマネジメントブームで製造業企業の本社が現場を見える化し、現場を含めた組織改革を進めたいという考えが広がり「本社」も資金投入をするようになったのはここ数年程度内の出来事で、導入したシステムは現場向けに作られておらず「現場に導入しても利用されない」ということ現象が続いていました。

「製造現場への深い理解」が必要な領域なのですが、既存のシステムメーカーでは現場への深い理解のある人材が少なかったため課題は「どうしようもない問題」として放置されていました。

これらを全て解決できるサービスとして「Skillnote」は生まれ、今まで「システム」を使いたがらなかった「現場の職人」の方達から使いたいと問い合わせをいただいている状態です。

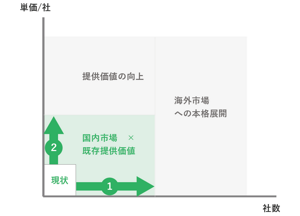

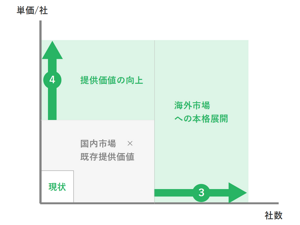

Skillnoteは世界でも有数なソフトウェアベンダーのSAP社が提供するグローバルオンラインマーケットプレイス「SAP App Center」に登録・公開されました。

これは日本初の快挙であり、SAP社が認定するパートナーアプリケーションを全世界の企業が検索、購入することができます。現在、月に1社のペースでヨーロッパや南米企業からの問い合わせがきています。世界でも有数なSAPであっても、製造業向けのスキル管理システムを自社開発することなく

今後は多言語対応の実装や、SAPプロダクトの連携強化を通して、海外案件の受注拡大に取り組んでいく方針です。

日本は「製造業大国」と言われてソニー/パナソニックなど世界を圧巻した時代がありました。現在は世界各国の製造業企業が勢いを増しており日本より「売上」で上をいく企業も出てきております。

ただ日本には世界に誇る「技術力」があります。

日本の精密加工技術は特に優れており、軍事技術、航空宇宙技術は日本の技術なしには成り立ちません。また、空調圧縮機、ターボ装置、自動変速機、電子制御、通信システムなどは、世界各国が日本メーカーの製品を採用しています。半導体、エンジン制御システム、ABS、エアバッグなどの部品でも絶対的な優位性を持っています。

つまり、技術力(スキル)を管理する必要性があるのは世界で日本が筆頭です。

そのため、日本は製造業向けスキル管理市場においてプロダクトのクオリティを最も上げなくてはならない。結果的に日本で受け入れられるプロダクトになれば、全世界の製造業企業に必要となるプロダクトが完成する。

Skillnoteが日本No.1と同時に全世界でNo.1を目指していることは必然的な戦略なのです。

Skillnoteは既にPMFを達成し、今はグロースフェーズに入っています。人数も前年比2倍の50名近くまで増えました。

現在の引き合いの数や企業様の規模を鑑みて営業、CS、開発、コーポレートの4部問を設立し、それぞれに内外から実績のある責任者を配置。今後の事業運営のアクセルを踏める環境を整えています。

組織を急拡大させる前に今の段階で会社の基盤となり、今後の拡大を牽引できる人材としてメンバー、リーダー候補を現在積極的に募集しています。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(5件)

経理・管理・バックオフィス職の求人(2件)

専門職(金融/不動産/コンサルタント/士業)の求人(1件)

企画・マーケティング職の求人(1件)

PR

すべて見るインタビュー

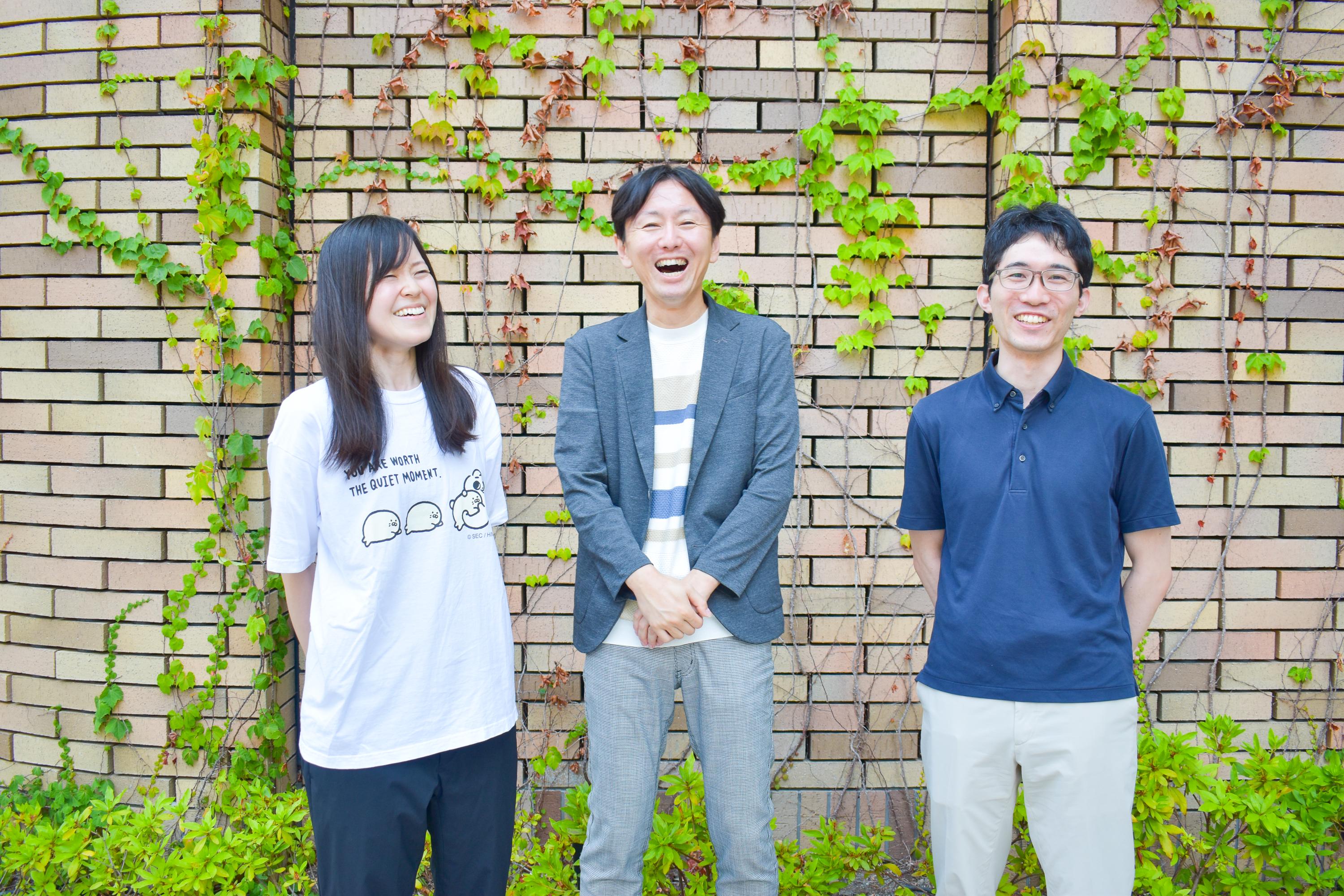

── 成熟し、整っている大手ではなく、スキルマネジメントというフロンティアへ

はじめまして。今年の3月からSkillnoteに入社した矢田です。現在はカスタマーサクセス(以下CS)として複数の導入・運用案件を担当しています。これまでのキャリアでは、幼稚園教諭を経てSalesforceの導入コンサルタントと、なかなか見ないキャリアを歩んでいますが、そんな私がなぜSkillnoteに入社したのか、入社してみたリアルな感想などをお伝えしていきたいと思います。

続きを読む

社員の声

すべて見る求職者の声

企業情報

株式会社Skillnote

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

コンサルティング・リサーチ > 経営/ビジネスコンサルティング・シンクタンク

12億2,476万円(資本準備金を含む)

2016年01月

代表取締役 山川 隆史

Skillnoteは「つくる人が、いきる世界へ」のビジョンのもと、

製造現場にフォーカスしたスキルマネジメントを提供しているSaaSスタートアップ企業です。

信越化学工業出身の山川代表が自身の経験をもとに立ち上げた『Skillnote』の提供を通し、

製造現場における戦略的な人材育成、人材配置の実現を支援し、

就業人口1000万人を抱える日本の製造業の強化に貢献しています!

■主な導入実績

・川崎重工業社、JFEスチール社、RICOH社等、大手製造業企業中心に150社以上

■主なパートナー

・独SAP社(ERP世界最大手)、富士通社、THK社等

■主な受賞歴

・「SAP AWARD OF EXCELLENCE 2024」にて「Partner Innovationアワード」受賞

・経済産業省後援「第7回HRテクノロジー大賞」で「イノベーション賞」受賞

・週刊東洋経済「すごいベンチャー100」選出

・山川著書「つくる人がいきるスキルマネジメント」Amazon7カテゴリでランキング1位を獲得

■メディア情報

・日本経済新聞、日刊工業新聞、週刊東洋経済、MONOist等

非上場

富士通ベンチャーズ/インキュベイトファンド/ジェネシアベンチャーズ/米国Carbide Ventures/Deepcore等

川崎重工業、JFEスチール、RICOH等の上場企業を中心とした大手製造業 鉄鋼、航空宇宙、素材、機械、精密機器、製薬、食品など、日本を代表 する数々の大手メーカーに導入されています。

72人

34歳

東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階

この企業と同じ業界の企業

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- 株式会社Skillnoteの中途採用/求人/転職情報