株式会社メビウス

- IT/Web・通信・インターネット系

創立20周年を迎え、継続して高度な技術力で受託開発や自社製品を手がけ、エンジニアが生涯働ける会社に!

企業について

〜事業内容〜

■第一事業部

メビウスの新しい主力ビジネスを孵化させるべく戦略的に提案営業を行って、持ち帰り型の請負開発を行っています。

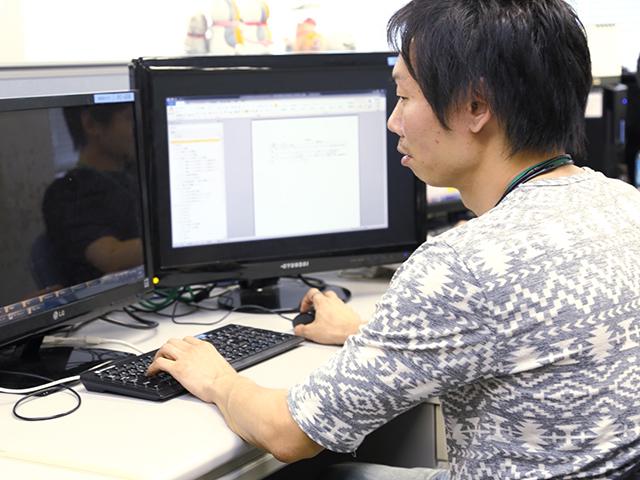

特に、大規模キャリア向けの通信制御システムやクラウド関連システムなど、社会基盤を担うシステムのリピート型請負開発をチームで行っており、最新オープンソース技術やAWS/Azureなどのクラウド技術、および、人工知能技術などの積極的活用はもとより、プロジェクトマネジメントスキルの向上にも力を入れています。

■第二事業部

大手企業をはじめ業界、業種を問わず幅広い分野で多数のシステム開発を行っております。主軸はWEB系、オープン系の業務システム、情報系システムでJavaによる開発を得意としているのが特徴です。

また、iOSやAndroid端末でのモバイル利用を前提としたWEBシステムやモバイルアプリケーション開発のノウハウも蓄積しています。

近年では、IoT、ビッグデータ、AI、セキュリティ関連のプロジェクトに力を入れ、幅広い分野の知識を身につけ技術力の幅を広げています。

そして、ソフトウェア業界を経験し、SESや派遣で収益を得ているところが非常に多いことに問題意識を感じた。

「SESや派遣では、エンジニアが40歳以上ともなると仕事がもらいにくくなります。年齢を重ねるにしたがって給料も減ってしまう。仕方なく退職して違う道に行ってしまうという構造がありました。それはおかしい。私は、エンジニアが生涯働ける環境が必要だと強く思い、当社を設立したのです。『社長が「死ぬまで働け」と言うブラック企業』と冗談を言う社員がいますが(笑)、そうではなく『死ぬまで働けるホワイト企業』と胸を張って言えます」(坂本氏)

このため、前述のとおり業務内容に特色を持たせ、目下自社に持ち帰っての受託開発や自社製品開発の比率を高めようとしている。60歳になってプログラムが書けなくなっても、豊富な経験を生かして自社製品の技術営業ができるというわけだ。

「7年前からIoTやAIに本格的に取り組み始めていますが、今後はさらに力を入れ、当社としては“AIer”となることを目指していきます」(坂本氏)

“AIer”とは、“SIer”をもじった造語。AIが進展し、すでにプログラミングはAIが自らが学習してこなしてしまう時代が来ている。今後、単なるプログラマーはさほど必要とされなくなる可能性が大きい。

「そこで、AIをどのように活用すればいいかという、より上流でのエンジニアリングが求められるようになると思います。“AIer”とは、そうした業務を手がけるエンジニア集団のイメージです」(坂本氏)

一方、IoTはあらゆる領域に入り込み、ウェアラブルなセンサーによってデータを収集する分散型システムがますます広がりを見せる。同社の得意領域としてビジネスの柱としていく構えだ。

「私もそうですが、そもそもエンジニアは束縛されるのを嫌います。ですから、基本的に当社は自己裁量に任せます。ただし、最近は自由になり過ぎたきらいがあるので、要所をグリップできる“猛獣使い”を求めています(笑)」と坂本氏。例えば、開発スケジュールも本人が計画し、やりたいペースでできる環境がある。もちろん、業績評価は成果によって判断されるが、上から押し付けるような環境は皆無だ。

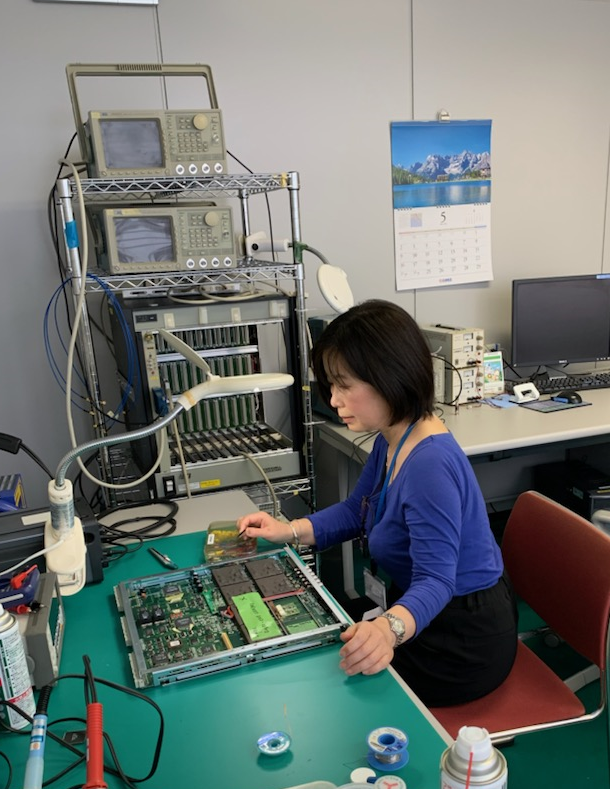

坂本氏は、神奈川県情報サービス産業協会の女性活躍ダイバーシティ委員会の理事に10年前から就任していることもあり、ワークライフ・バランスの推進にも力を入れている。目下、フレックスタイムや時短勤務制度が導入され、在宅勤務制度も検討されているという。

風土づくりにおいては、“メビウスの野望”と呼ぶ、坂本氏によるビジョン発表を創立直後から行ってきた。

「これからこんな技術をやっていくから勉強してほしいとか、今年は何名採用してこんな組織にする、などといった事業ビジョンを月例会などで共有してきました。最近はややトーンダウンし堅い内容になっていましたので、今年からまた以前のように夢を語る機会にしていきます」(坂本氏)

社内の親睦を深める機会としては、毎年4~5名を迎える新卒者の歓迎パーティーや、家族も招いての夏のBBQ、忘年会が3大イベント(すべて自由参加)。18年の夏は“アジサバBBQ”として、社員が釣った魚を役員が包丁で捌き、その場で焼いて楽しむというイベントを開催した。忘年会は、毎年恒例で近くのダーツバーを借り切り、協力会社も招いてダーツやり放題・飲み放題で楽しむというフランクな環境だ。

そんな同社が求める人材像について、坂本氏は次のように話す。

「エンジニアは、尖った技術を持つと殺伐とした雰囲気になりがちです。そうではなく、“歌って踊れる”エンジニアであってほしい。そこまでいかなくても、思いやりや人間味のある方であってほしいです。また、人の言うことに盲従するのでなく、自分の頭で多面的に考え、納得できることをやるような“天邪鬼”な面もほしいです。素直さも大切ですが、素直過ぎないことが大切です。そして、エンジニアらしく、目の前のことにとことん打ち込める人。疑問は決して放置せず、すぐ解決して自分のモノにする姿勢がほしいです」

高度な技術力と自由な環境が備わり、かつ生涯働ける“エンジニア天国”のような同社。見逃せない存在といえる。

PR

すべて見るインタビュー

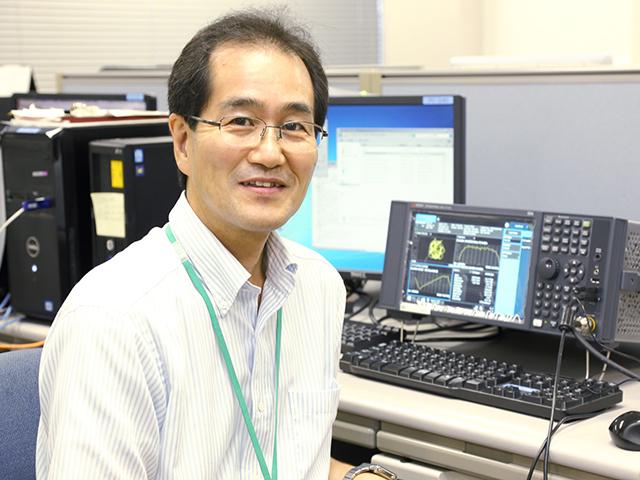

── ご略歴について、お教えください。

アニメの『鉄腕アトム』に憧れて、自分も人工知能をつくりたいと東京工業大学に入学し、情報工学科の志村研究室でAIを研究しました。現在のディープラーニングを司っているニューラルネットワークは当時からあって、その研究をしようとしたのですが、マシンの性能が全く追いつかず挫折しました。ちなみに、当社の“AI顧問”に招いた、日本最強の囲碁AIをつくった加藤英樹は当時の同期生です(企業詳細タブ参照)。

1978年に卒業後、ソニーテクトロニクス(現・テクトロニクス)に入社し、デジタルオシロスコープや高精細ディスプレイ装置の研究開発に10年ほど携わりました。その仕事... 続きを読む

求職者の声

企業情報

株式会社メビウス

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

IT/Web・通信・インターネット系 > その他IT/Web・通信・インターネット系

IT/Web・通信・インターネット系 > IoT・M2M・ロボット

1億9,900万円

2022年 3月 1,202百万円

2021年 3月 1,111百万円

2020年 3月 1,388百万円

2000年12月

代表取締役 坂本 淳

1.コンピュータソフトウェアの開発・販売

(1)通信・制御系システム

(2)インターネット関連システム

(3)マルチメディア関連システム

(4)画像処理システム

(5)人工知能応用システム

(6)パッケージソフト

2.コンピュータシステムに関するコンサルティング

3.コンピュータシステムの開発・販売

非上場

社員を含む個人株主中心

富士通株式会社および富士通グループ ダイキン工業株式会社 株式会社小松製作所 NTTテクノクロス株式会社 株式会社アイティフォー 株式会社アカサカテック 株式会社アマダウエルドテック 株式会社アルバック アンリツ株式会社 宇宙航空研究開発機構 宇宙システム開発利用推進機構 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社オカムラ オリックス・レンテック株式会社 株式会社カーフロンティア 環境省 経済産業省 KDDI株式会社およびKDDIグループ コイト電工株式会社 産業技術総合研究所 情報通信研究機構 昭和電工株式会社 株式会社Synspective 総務省 株式会社テクトロニクス&フルーク 電気通信大学 東京システムハウス株式会社 東京都立産業技術研究センター 東京農工大学 トヨタ自動車株式会社 日本放送協会 株式会社日立製作所および日立グループ フクダ電子株式会社 株式会社放送衛星システム 穂高電子株式会社 三菱電機ソフトウエア株式会社 横河レンタ・リース株式会社 早稲田大学

108人

42.7歳

神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番27号 東武立野ビル5F

この企業と同じ業界の企業

ぜひ探してみてください🔍

ぜひ探してみてください🔍

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- システムインテグレータ・ソフトハウス

- 株式会社メビウスの中途採用/求人/転職情報