ファインディ株式会社

- IT/Web・通信・インターネット系

- サービス系

「挑戦するエンジニアの プラットフォームをつくる。」をビジョンに掲げ、事業に取り組んでいます

企業について

つくる人が能力を発揮できる組織がなければ、イノベーションは実現しません。

この国は、過去にモノづくり大国と呼ばれました。

だけど、いつの間にか、つくる人をないがしろにしてしまったのかもしれません。

本当は、技術もアイデアも解決策も、常に現場にある。

つくる人がもっと尊敬され、もっと影響力を持ち、もっと輝く世界になったとき、

社会は前に進み、未来はもっと豊かになるはずです。

本当に世界を変えてきたのは、つくる人だから。

Findyは、つくる人を応援することこそが、 豊かな世界につながると信じています。

「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ハイスキルなエンジニアと企業をマッチングするためのサービスを提供している、ファインディ株式会社。

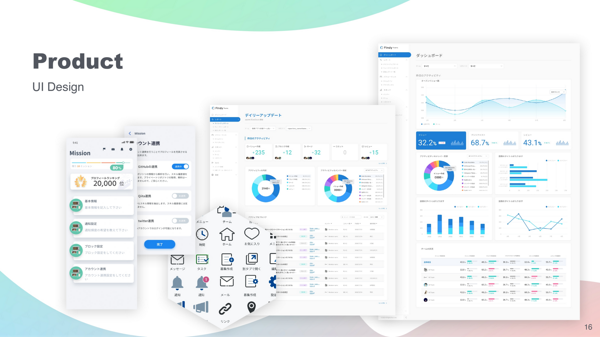

同社が提供しているのは、「Findy」「Findy Freelance」「Findy Team+」の3つ。

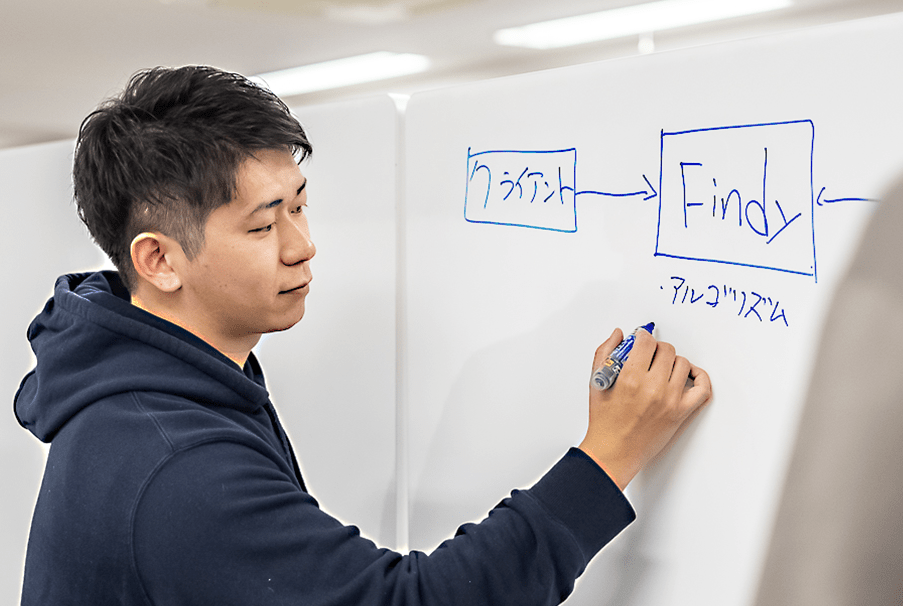

●Findy

GitHubと連携し、登録エンジニアのソースコードを独自開発の機械学習による分析エンジンが自動解析し「スキル偏差値」として開示。登録エンジニアは自分のスキル偏差値が毎月届くことでスキルアップのバロメーターとすることができる。スキルが高まれば、好条件の採用オファーが届く可能性が高まる。

一方、エンジニアを募集する利用企業は、スキル偏差値や経歴、現在の業務状況などのデータで求めるエンジニアを見つけ出してアプローチできる。

アプローチのステップとして、求めるエンジニアに「いいね!」と意思表示を送信。相手がその企業を気に入れば「いいかも!」と意思を返信し、マッチングが成立すると、企業はスカウトメールを送信。エンジニアが受け止めれば、面談を設定する、という流れだ。なお、まずエンジニアから企業にアプローチすることも可能。

意思表示のステップにより、双方にムダなスカウトメールを送受信する必要がなくなり、的確な採用や転職が効率的に行えるメリットがある。

●Findy Freelance

Findyのフリーランサーや副業エンジニア向けのサービス。「スキル偏差値」と発注単価の相関関係(スキル偏差値が高いほうが高単価)データに基づいて、仕事を求めるエンジニアに相応しい単価を保証して案件を紹介する。これにより、エンジニアにとっては、自分に相応しいレベルの案件と効率的にマッチングされるメリットがある。発注者にとっても、案件に相応しいエンジニアを効率的に確保できるメリットがある。

●Findy Team+

GitHub/Jiraを連携することでエンジニアリング組織のパフォーマンスを可視化し、エンジニアの生産性向上をサポートするサービス。エンジニア採用競争激化やリモートワーク進展などにより、難易度が上昇したエンジニア組織づくりやマネジメントを支援

そのほか、IT/Webエンジニアのキャリアを考えるメディア「Findy Engineer Lab」や、CTO/VPoE/EMなどエンジニアリング組織マネージャー向けのメディア「Findy Teams Lab」を運営。

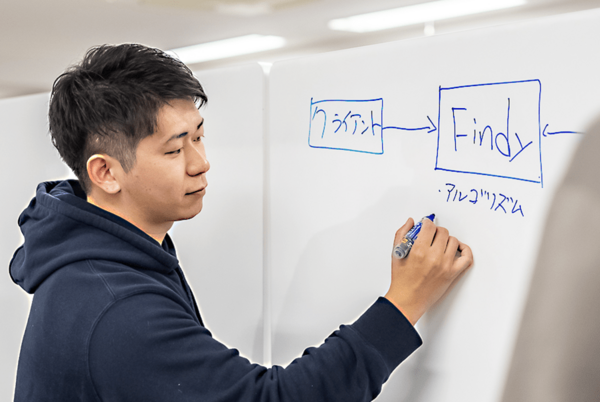

Findyは、アルゴリズムとヒューマニティの融合によって、すべてのエンジニアが不安なく挑戦できる世界共通のプラットフォームをつくります。

個人のチャンスを生み出し、組織の生産性を向上させ、社会の人材資産を好循環させる。

エンジニアプラットフォームが、デジタル社会の発展を加速していきます。

「AIやIoTといったテクノロジーの進展とともに、“フィンテック”や“HRテック”のように既存サービスをテクノロジーで刷新し、従来の競争環境を一変させる動きが相次いでいる。

一方、日本の生産性は先進国において極めて低い現状にあり、国をあげて“働き方改革”が叫ばれている。そこで、テクノロジーやデータを活用し、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立する“デジタルトランスフォーメーション(DX)”の必要性が叫ばれている。

ところが、周囲を見回してみると使いにくいUI/UXや精度の低いマッチング、大量に配信される不要な情報などがまだまだ存在している。テクノロジーを事業やプロダクトに正しく取り込むことは難しい――。」

「この要因の1つとして、私たちは高度なアルゴリズムを用いてテクノロジーを担う“人(エンジニア)”と“組織”の間に相互不理解、つまりミスマッチが存在しているのではないかと見ています。そこで私たちは、双方の最適なマッチングによって相互不理解の壁を壊すとともに、テクノロジードリブンな事業成長を人と組織の両面から支えることを目指すことにしたのです」と取締役CTOの佐藤将高氏は説明する。

同社を創業した代表取締役の山田裕一朗氏は、同志社大学経済学部卒業後、三菱重工業に入社。その後、ボストン コンサルティング グループを経て、2010年に創業4年目を迎えたオンライン英会話サービスのレアジョブに参画する。執行役員として人事やマーケティング、海外事業などを経験し、2016年7月、独立しファインディを設立する。

元々Webマーケティングに携わっていた山田氏は、レアジョブに入社後、うまくいっていなかった採用を手がけた際、Webマーケティングの概念や方法論を採用に導入してみた。エンジニアに刺さる求人票への修正、社員インタビューなどによる適切な社内情報コンテンツの作成、ダイレクトメディアによる丁寧なスカウトといったものだ。

「当時、こうした施策は採用においてはブルーオーシャンだったこともあり、うまくいきました」(山田氏)

そしてもう一つ、三菱重工時代、エンジニア出身の事業部長がグローバルなビジネスで活躍していた一方、ネット業界のトップはビジネス系ばかりという現状への問題意識があったという。

「テクノロジーがプロダクトやサービスの中核になっていく時代にあって、テクノロジーを理解しているエンジニアがもっと企業の中枢に入っていかなければ競争力を発揮できなくなるのではないか、と。そこで、組織とエンジニアを結びつけるマッチングサービスやエンジニアのスキルを高めるサービス手がける意義を感じたのです」と山田氏は起業の動機を語る。

まずは「Findy Score」を開発した後、直接エンジニアにアクセスできるサービスとして「Findy」を開発したところ、支持を得ることができた。現在、ANDPAD、dely、サイバーエージェント、hey、LINE、メルカリ、SmartHR、三菱重工、日経新聞といった著名企業はじめ750社ほどのユーザーを集めている。

●前向き:新しい挑戦や難しい課題に前向きに取り込む。ポジティブな人と仕事をした方が絶対に楽しい。

●誠実:Findyに関わるすべてのステークホルダーに、誠実に向き合う。誠実を積み上げると信頼になる。

●チームワーク:仕事は仲間との協働が全て。思いやりをもって、人と向き合おう。

●スピード:常にスピードを意識する。スタートアップの最大の武器は、意識決定と実行のスピード感。

●No.1:小さな領域でもいいから、やる以上はNo.1を目指す。1番と2番の差はとてつもなく大きい。

「この策定には全員が関わりました。3年間必死にやってきた中で、最も重要だと感じている5項目を抽出した形です。そのプロセスを通じて、バリューは一人ひとりの中に浸透していると思います」と佐藤氏は話す。

「バリューの推進策として、人事考課や表彰の指標にするつもりですが、それ以前にみんなができるだけ口にすることが大事だと思います。そのために、できるだけシンプルな言葉に封じ込めることにこだわりました」と山田氏。細かく規定し過ぎると、逆にその内容にとらわれ過ぎてメンバーの動きを制約してしまうことになりかねないからだ。

また、例えば通勤時間の長さや育児・介護などの家庭環境によりリモート勤務を認めているが、それは“最適化”という項目が当てはまる。このように、諸制度もこのバリューを基に考えていくという。

人材育成においては、リーダークラスや幹部メンバーのメンターとなるような実績のある人材を顧問として迎え入れている。

社内の一体感づくりとしては、3カ月ごとに同社で副業を手がけるメンバーなども含めた全体会を開いて交流を深めるほか、一定の予算を設けてチームビルディングのための食事会などが開けるように配慮している。

そんな同社が求める人材は、バリューの5項目を理解・実践できることと、テクノロジーに向き合う人材を扱う者として最新技術への好奇心を持っていること。

「当社は、試行錯誤を繰り返すアーリーステージを抜け、『Findy』『Findy Freelance』『Findy Team+』というコアサービスをスケールさせていく一番面白いフェーズに入ったところです。2022年4月には総額15億円の資金調達を実施。ジョインするにはベストのタイミングかと思います。ぜひアクセスしてください!」と山田氏は呼びかける。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(20件)

クリエイティブ職(Web)の求人(6件)

サービス職(人材/店舗/医療)の求人(5件)

経理・管理・バックオフィス職の求人(4件)

企画・マーケティング職の求人(4件)

営業職の求人(3件)

アシスタント・事務職・オフィスワークの求人(2件)

社員の声

すべて見る求職者の声

企業情報

ファインディ株式会社

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

サービス系 > 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)

22億5764万円 ※資本準備金含む

2016年07月

代表取締役 山田 裕一朗

Findyでは「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンに事業に取り組んでいます。

テクノロジーによる社会変革の時代に最も必要なことは、エンジニアの可能性を拡げることです。

Findyは、アルゴリズムとヒューマニティの融合によって、すべてのエンジニアが不安なく挑戦できる世界共通のプラットフォームをつくります。

個人のチャンスを生み出し、組織の生産性を向上させ、社会の人材資産を好循環させる。

エンジニアプラットフォームが、デジタル社会の発展を加速していきます。

具体的に展開しているのは、以下3つのサービスです。

「Findy」: ハイスキルなエンジニアのプレミアム転職サービス

「Findy Freelance」: フリーランス・副業エンジニア向け単価保証型の案件紹介サービス

「Findy Team+」: エンジニア組織の生産性向上を支援するSaaS

主力サービスである「Findy」「Findy Freelance」の登録ユーザー数は合計で10万人を超え、クライアント企業も750社以上と急成長中です。昨年ローンチしたエンジニア組織支援SaaS「Findy Team+」も順調に導入社数を伸ばし続けており、国内外居住の外国人ITエンジニアに特化した採用支援サービス「Findy Global」のサービス提供も新たに開始しました。

さらに、2022年4月にはシリーズCラウンドで15億円の資金調達を実施。今後採用や開発を一層加速させていきます。

非上場

グローバル・ブレイン株式会社、ユナイテッド株式会社、JA三井リース株式会社、KDDI株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、株式会社博報堂DYベンチャーズ

ANDPAD、NVIDIA、Kyash、サイバーエージェント、STADIUM、stand.fm、SmartHR、teamLab、dely、日本経済新聞社、hey、三菱重工業、メディアドゥ、メドピア、メルカリ、LINE、Repro、LayerX(50音順)

146人

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 西館5階 部屋番号522 (※2024年5月より移転予定 移転先:〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階)

この企業と同じ業界の企業

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- ファインディ株式会社の中途採用/求人/転職情報