Zenmov株式会社

- IT/Web・通信・インターネット系

ヒト・モノ・サービスの移動に関わるIT全般を提供。スマート交通システムを東南アジアで展開!

企業について

中心的な事業は、SMOC(Smart Mobility Operation Cloud:スマート交通システム)の東南アジアへの展開。現在、フィリピンのマニラ市内にある、1571年につくられた最古の城壁都市「イントラムロス」内、およびマニラ市の南側に隣接するパサイ市でPRT(Primary Rapid Transit)の実証事業を行っている。さらに、2022年度からマニア市の北側に位置するクラーク地区でも、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援事業の形で実証事業を行う予定となっている。

PRTとは、カオスな交通を規律ある最適化された交通に変えるためのシステム。平日/休日や時間帯、天候等によって変動する交通事情の中、車両の稼働状況を把握して移動需要に合わせた最適な配車や均一な車間距離の制御、運行モードの変更、オフピーク時の車両リソースの有効活用等を可能にする。例えば、混雑時は定時・定ルートの路線バス、平常時はオンデマンド運行、低稼働時はチャーターや物流への転用といった最適化を実現させる。

同社は、車両の位置情報確認や電子チケットの購入、オンデマンド配車機能を搭載したユーザーアプリ、車間調整機能や仕事リスト、オンデマンド配車機能を搭載したドライバーアプリ、車両の現在位置および理想の位置との差分の確認やドライバースケジュールを自動生成できるオペレーターアプリ、および蓄積したデータを分析しスケジュールを生成するロジック等を備えるシステムを提供している。

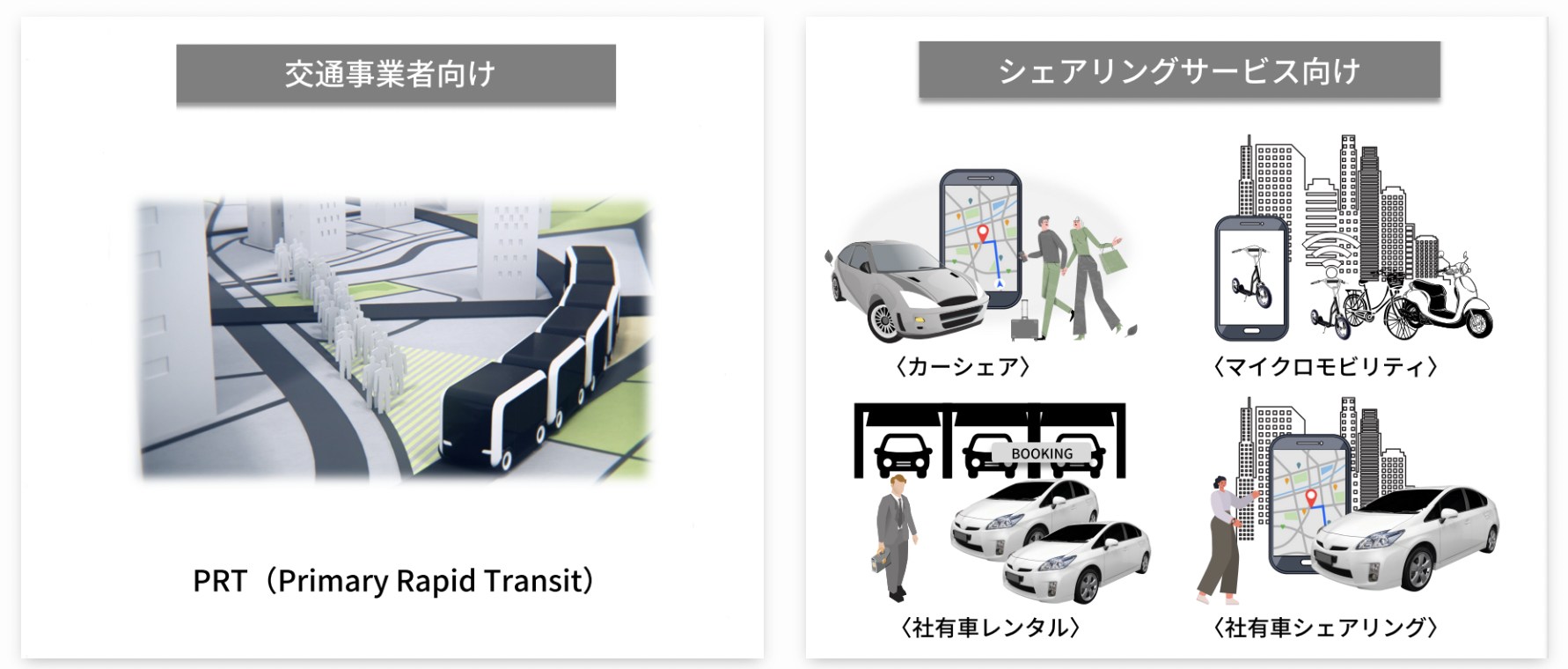

そのほか、システムサービス事業として、国内向けに次の自社開発プロダクトを提供。

・『Zenmov e-Drive』:個人・社有車向けカーシェア・サイクルシェアサービス

ピックアップポイントを自由に設定でき、非対面による貸出や決済を実現。EVの充電量の確認やCO2削減量の算出機能も。

・『Zenmov e-Share』:社有車の共有化システム

従来、人的に紙で行われていた社有車の管理を、予約管理アプリと無人貸出キーボックスで効率化させるシステム。ユーザーは、アプリで社有車の使用・予約状況を確認し、空いている社有車を予約、当日は入手したアクセスコードでキーボックスから鍵を受け取るという仕組み。また、今後は無人貸出キーボックスに加えて車載器を活用し、スマートフォンで車の鍵を解錠する仕組みも提供する。

・『お知らせくん』:業界最安値の位置情報通知サービス

訪問やデリバリーで営業する事業者向けに、現在の位置を訪問先にSMSで伝えることでエンドユーザーにいつ到着するかを伝え、顧客満足を実現させる仕組み。

さらに、SMOC等の開発によるモジュールを活用した短納期・低価格が特長のシステムの受託開発も手掛けている。同社は、Webアプリケーション、iOS、AndroidのクロスプラットフォームであるFlutterを活用することで、三つのアプリを同時に提供することも可能としている。設計から開発まで一貫して手掛けられるため、POC向けのシステム構築に強みを発揮している。

「庶民の移動の足としては、旧態依然としたトライシクルというサイドカー付きのバイクタクシーが主流で、日本のような定時・定ルートの公共交通はありませんでした。これらのドライバーはラッシュ時に殺到して大混雑を招き、オフピーク時は昼寝をしているという有様です。日本のように規律ある公共交通を導入すれば、地域の人々の生活向上に役立てる。当時出始めたIoTを活用すれば課題解消に近づけるのではないかと感じ、一気に興味を深めたのです」と田中氏は話す。

その後、NEDOに提案する機会を得ると興味を持たれ、2016~18年の3年間、観光スポットである「イントラムロス」にEV車両50台を導入しての実証実験を行う事業化に成功する。

「これがいい結果となったのですが、日本の通信事業に関わる大手電気通信事業者としては継続しての事業化は難しいという結論となりました」(田中氏)。

田中氏は、モビリティサービスを手掛ける会社に出向することになり、一旦、現地の車両運行組織に実証実験の継続を要請する形を取る。そうした中で、知人を介して株式会社ブロードリーフと出合う。同社は、SaaS型モビリティ産業向けクラウドサービスの開発・提供を手掛ける現・東証プライム上場企業。

「同社はフィリピンに現地法人を持ち、MaaSを強化したいという意向がありました。そんな時に実績のある私と出会ったことで、同社が出資し私が会社を設立してフィリピンの事業を継続させる話がまとまったのです。私としても、自分がここまで育ててきたプロジェクトを完遂させ、ASEANでも影が薄くなった日本企業の力を示し、現地に貢献したいとの強い思いがありました」(田中氏)。

しかし、会社設立直後に発生した新型コロナのパンデミックで渡航できない状況が続く。そこで、持てる技術力を活用しての独自プロダクトの提供や受託開発に着手する。フィリピンの実証実験の好結果により、数々の案件が舞い込んだ。

そして、コロナ禍も落ち着きプロジェクトを再開。さらに、本プロジェクトを高く評価するNEDOは、新たにクラーク地区での実証実験の事業化も決定した。

今後は、フィリピンでのプロジェクトを完成させると共に、日本発のSMOCによる公共交通を東南アジア各国に展開させることを主テーマとして、国内を含めてヒト・モノ・サービスの移動に関わるIT全般を提供して社会への貢献を目指す構えだ。

「エンジニアはプロダクトやサービスの設計からリリースまで、ビジネス開発マネージャーはプロジェクトの完遂を目指し、メンバーのアサイン、サービス開発、マーケティング、関係諸機関との交渉等を一貫して主導してもらいます。そういう点で、幅広い業務経験が積めるメリットがあると思います」

このプロセスにおいて、田中氏等が人材育成を意識し週次で設定したゴールと現状との差分を明らかにして課題解決を話し合う場を設けている。

働き方としては、リモートワークを基本として定期的にオンラインミーティングを行って状況の共有を図ると共に、必要時にオフィスで顔を合わせての意思決定等を行う形。

「15名は以前からの顔見知りばかりなので、勝手知った感じで意思疎通ができていると思います。今後人員が増えた際には、出社日を設けてリアルでのミーティングを定期的に開催する等して相互のコミュニケーションを深める体制にシフトしていこうと考えています」(田中氏)。

なお、今後入社する人材に対しても、育成を意識して海外のプロジェクト現場の見学を検討している。

そんな同社が求める人材像について、田中氏は次のように話す。

「自分一人で動くこともあるでしょうが、基本的にはチームワークを重視して力を発揮できる方、そして最後まで諦めずにやり抜ける力のある方に来てほしいと願っています」

同社の採用ページには、次の記述がある。

「至難の仕事 そこそこの報酬 時間との勝負 膨大な仕事 広大な守備範囲 絶えざる困難 成功の暁には、自信と賞賛と大いなる経験を得る」

1914年アーネスト・シャクルトンが南極探検隊員を募集した求人広告のコピーである。使命感のある仕事をしたい人に、同社の存在は見逃せないだろう。

PR

すべて見るインタビュー

── 田中さんの仕事観をお聞かせください。

人生における大きな割合を占める重要なもの。日本では「柔道」「書道」「華道」等“道”が付く分野が数多くありますが、果てしなく続いていく道を究めて何かを成し遂げるというイメージが仕事にはあります。自分も「成し遂げた」と言えるものを遺したいですね。

何を成し遂げたいかと言えば、「日本には、交通インフラに関わるリーディングカンパニーのZenmovという企業がある」と世界的に認知してもらうことです。

また、内向きの日本の大手企業ではなかなか登板機会が得られない有為な人材に、「ベトナムを任せる」「インドを任せる」と外に向けて活躍の場を提供する存在にもなり... 続きを読む

求職者の声

企業情報

Zenmov株式会社

IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ

1億197万5000円(資本準備金含む)

2019年11月

代表取締役 田中 清生

スマートモビリティを実現するためのITサービスの開発と提供。

モビリティサービス向けのITプラッフォームSMOC(Smart Mobility Operation Cloud )を開発・販売。

日本や東南アジアを中心にサービス提供。

SMOCの適用領域(ヒト、モノ、サービスの移動に関わる効率化に貢献)

・バス運行などの公共交通機関向けのシステム提供

・カーシェア等のシェアリングサービス向けのシステム提供

・デリバリーや物流サービス向けのシステム提供

非上場

田中 清生 株式会社ブロードリーフ

7人

東京都目黒区下目黒1−8−1アルコタワー7階 オフィス41

この企業と同じ業界の企業

ぜひ探してみてください🔍

ぜひ探してみてください🔍

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- モバイル/アプリサービス

- Zenmov株式会社の中途採用/求人/転職情報