特定非営利活動法人みんなのコード

- その他

「全ての子ども達」のためにテクノロジー教育の在り方を追求するNPO法人

自社サービス製品あり

残業少なめ

企業について

誰一人取り残さないプログラミング教育を目指して

特定非営利活動法人みんなのコードは、「全ての子どもがプログラミングを楽しむ国にする」ことをミッションに掲げ、2015年に設立。現在は、プログラミングに止まらず、全ての子ども達が「テクノロジー」を楽しむ国を目指している。

2020年度から小学校でプログラミングが必修化され、プログラミング教育に関連したビジネスがいくつも誕生した。しかし、そのほとんどは教育にお金をかけられる層をターゲットにしているため、できる子とできない子の格差が広がっていく懸念がある。しかし、みんなのコードはそのようなビジネススタイルとは一線を画し、「全ての子ども」=「誰一人取り残さない」よう、学びの機会を提供することにこだわっているのが特徴だ。①教員養成事業、②教材開発事業、③子どもの居場所事業、そして政策提言に至るまで、全ての発想の起点はそこにある。

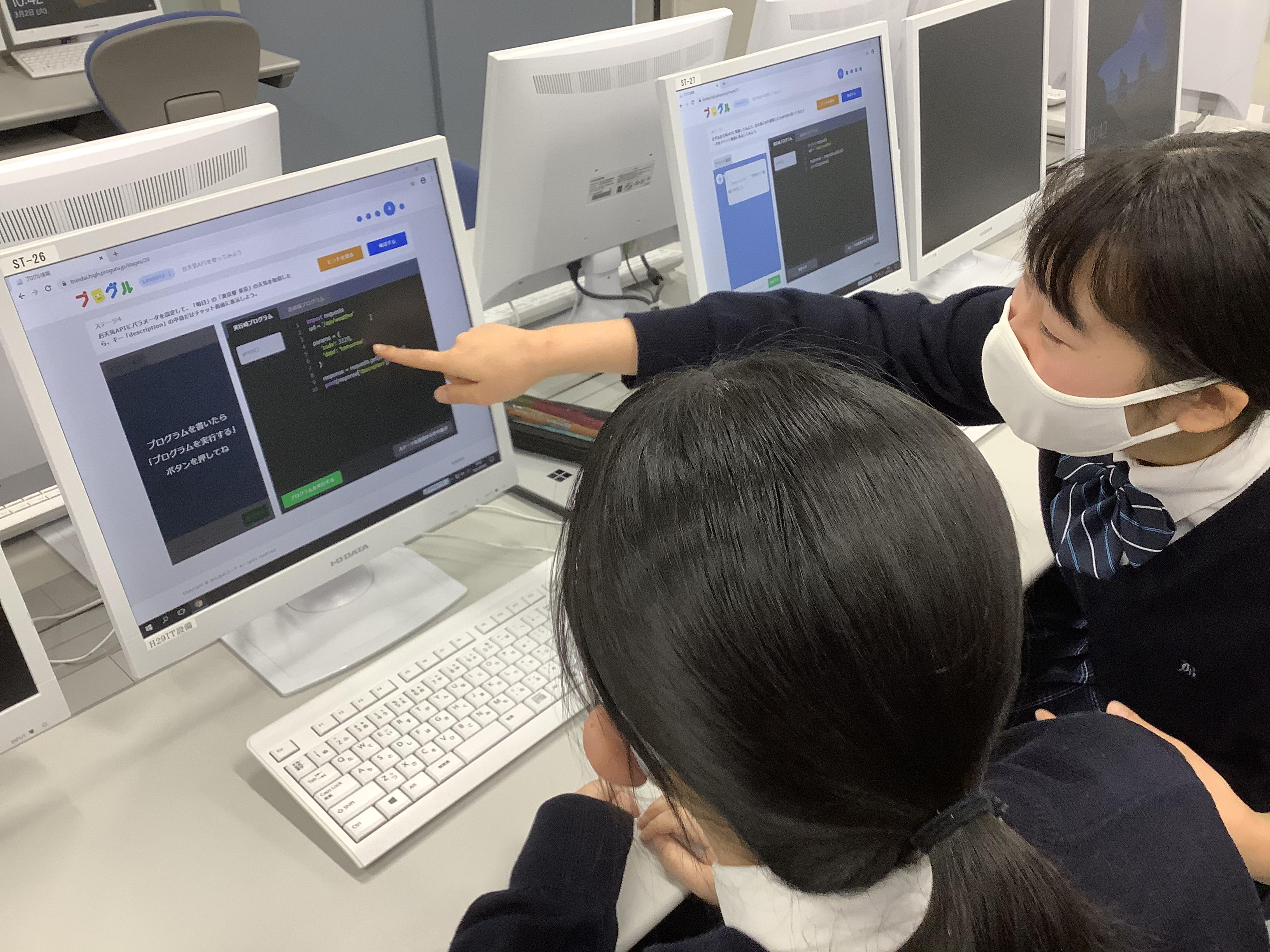

まず、教員養成事業とは、公教育において教員がプログラミングをはじめとした情報教育を楽しく、分かりやすく実施できるように指導教員を養成するための研修事業である。

「プログラミングが必修化されたとはいえ、全ての先生がプログラミングに精通しているわけではありません。むしろ、どう教えればいいのか困っている先生の方が多いくらいです。とはいえ、私達が全国各地の先生方一人ひとりにプログラミングの教え方を丁寧に伝えることはリソース的に無理があります。そこで、研修を通して学ぶ意欲が高く、指導スキルも備えた先生方を養成し、その先生方が地域リーダーとなって、各地でプログラミング教育を普及できるよう支援することにしました」(代表理事・利根川裕太氏)。

みんなのコードが独自開催するのではなく、全国自治体や各教育委員会が開催している各種研修の一環として実施しているのだが、それも一人でも多くの教員に研修へ参加してもらうためだ。小学校教員育成研修は既に42都道府県50都市で開催しており、2020年度からは中学校教員、2021年度からは高校教員を対象にした育成研修も始めている。

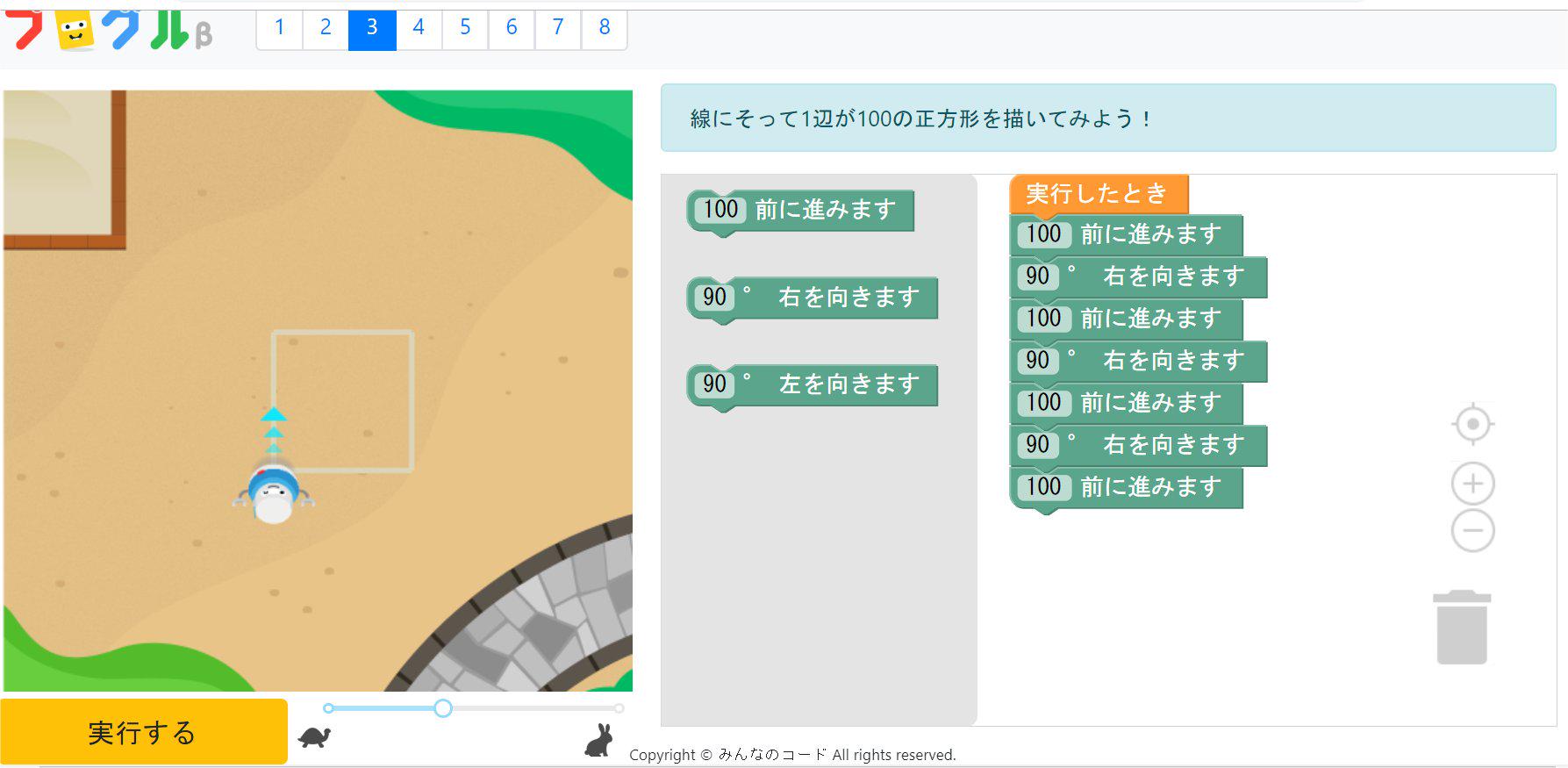

教員養成事業が人へのアプローチだとすれば、教材開発事業はテクノロジーによるアプローチだ。既に100万UUを数える『プログル算数・理科』(小学生向け)をはじめ、『プログル技術』(中学生向け)、『プログル情報』(高校生向け)というプログラミング教材を開発している。しかも、教材は無償で利用することができる仕組みになっている。

「子ども達が段階的にプログラミングを習熟できる構成になっているところが『プログル』の強みです。それを可能にしているのが、開発者自身が教員育成研修等に参加して現場で奮闘している先生方の困り事や意見を直接聞いて開発、改良に反映している点、また当社には元教員が複数名在籍しているので、先生方が教える時どのようなところで躓くか分かっている点、何より、誰一人取り残さないプログラミング教育とは何かを常に念頭に置いて開発している点です」(利根川氏)。

2020年度から小学校でプログラミングが必修化され、プログラミング教育に関連したビジネスがいくつも誕生した。しかし、そのほとんどは教育にお金をかけられる層をターゲットにしているため、できる子とできない子の格差が広がっていく懸念がある。しかし、みんなのコードはそのようなビジネススタイルとは一線を画し、「全ての子ども」=「誰一人取り残さない」よう、学びの機会を提供することにこだわっているのが特徴だ。①教員養成事業、②教材開発事業、③子どもの居場所事業、そして政策提言に至るまで、全ての発想の起点はそこにある。

まず、教員養成事業とは、公教育において教員がプログラミングをはじめとした情報教育を楽しく、分かりやすく実施できるように指導教員を養成するための研修事業である。

「プログラミングが必修化されたとはいえ、全ての先生がプログラミングに精通しているわけではありません。むしろ、どう教えればいいのか困っている先生の方が多いくらいです。とはいえ、私達が全国各地の先生方一人ひとりにプログラミングの教え方を丁寧に伝えることはリソース的に無理があります。そこで、研修を通して学ぶ意欲が高く、指導スキルも備えた先生方を養成し、その先生方が地域リーダーとなって、各地でプログラミング教育を普及できるよう支援することにしました」(代表理事・利根川裕太氏)。

みんなのコードが独自開催するのではなく、全国自治体や各教育委員会が開催している各種研修の一環として実施しているのだが、それも一人でも多くの教員に研修へ参加してもらうためだ。小学校教員育成研修は既に42都道府県50都市で開催しており、2020年度からは中学校教員、2021年度からは高校教員を対象にした育成研修も始めている。

教員養成事業が人へのアプローチだとすれば、教材開発事業はテクノロジーによるアプローチだ。既に100万UUを数える『プログル算数・理科』(小学生向け)をはじめ、『プログル技術』(中学生向け)、『プログル情報』(高校生向け)というプログラミング教材を開発している。しかも、教材は無償で利用することができる仕組みになっている。

「子ども達が段階的にプログラミングを習熟できる構成になっているところが『プログル』の強みです。それを可能にしているのが、開発者自身が教員育成研修等に参加して現場で奮闘している先生方の困り事や意見を直接聞いて開発、改良に反映している点、また当社には元教員が複数名在籍しているので、先生方が教える時どのようなところで躓くか分かっている点、何より、誰一人取り残さないプログラミング教育とは何かを常に念頭に置いて開発している点です」(利根川氏)。

公教育そのものを変革すべく政策提言にまで踏み込む

全ての子ども達を対象とするみんなのコードは、「学校教育だけを対象にしていては取りこぼしてしまう子ども達がでてきてしまう」という現実にも向き合う必要があった。学校に通えていない子ども達の存在を無視してしまうことになるからだ。その一つの回答として誕生した事業が、子どもの居場所事業である。

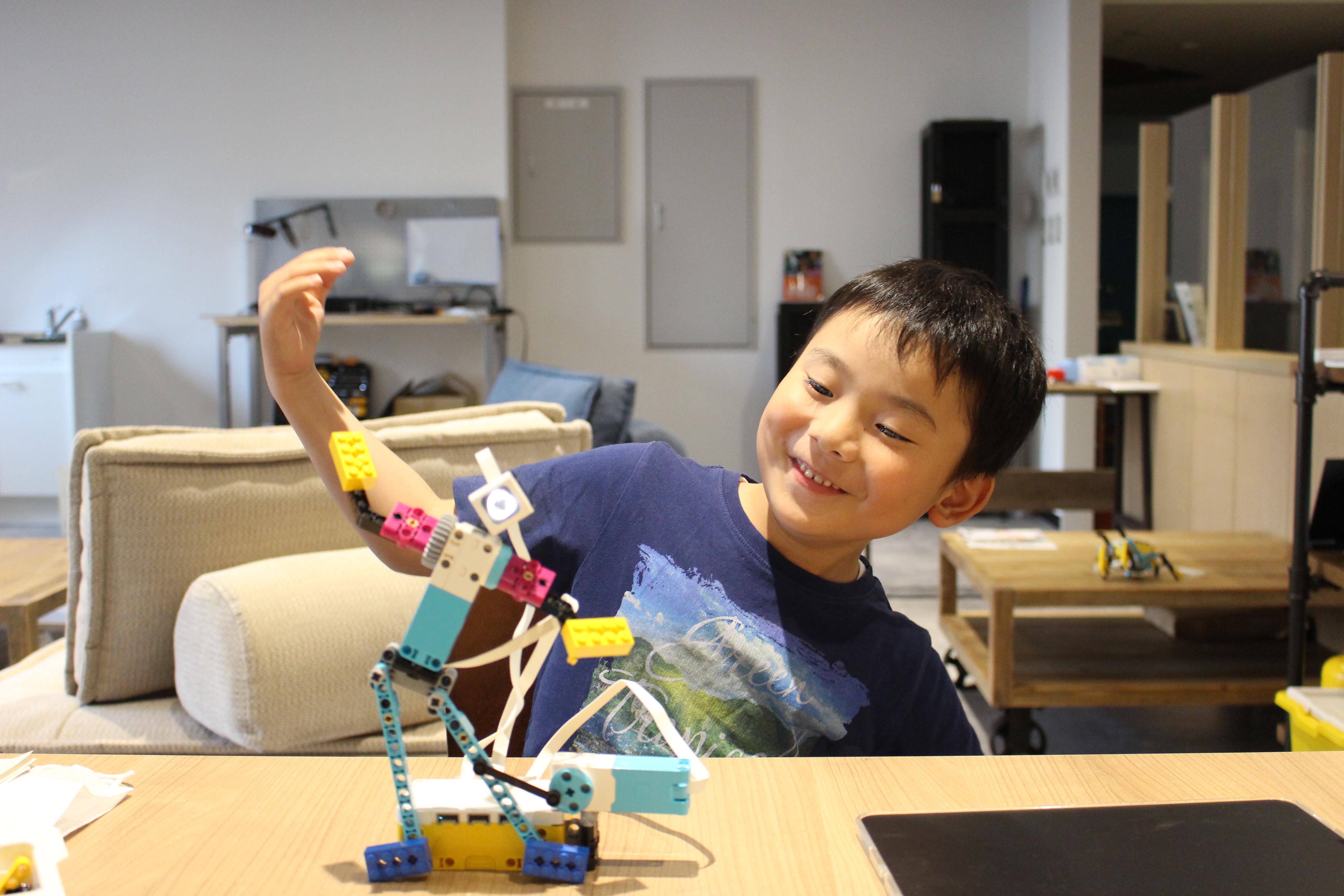

端的にまとめるのであれば、子ども達が「いつでも」「安全に」「テクノロジーに触れられる」場所をつくる事業といえる。第1号となる『コンピュータクラブハウス加賀』には年間1,000名を超える子ども達が訪れ、様々なソフトウェア等を駆使して地域のお祭りのPR動画を制作したり、動画編集を学んだり、3Dプリンターやレーザーカッターを使ってみたりと、テクノロジーを満喫する姿がある。石川県加賀市の他、金沢市には『ミミミラボ』、高知県には『てくテックすさき』を開設。今後も「全国2,000カ所を目標」に着々と準備を進めているところである。

これら3事業と同時並行で行っているのが、政策提言だ。

「みんなのコードのミッションを実現するためには、公教育そのものを変えていかなければなりません。そのためには、政策を動かす必要があります。そこで、現在は2030年度から始まる次期学習指導要領の改訂に向けて、様々な提言を行っているところです」(利根川氏)。

実は、利根川氏は2016年にプログラミング教育必修化に向けた政府の有識者会議にも参画している。また、教員養成事業や『プログル』開発等、公教育支援の実績も豊富だ。そこで培った知見や調査を報告書にまとめて文科省等の関係各所へ働き掛けているのだという。

「現在、宮城教育大学附属小学校で実施しているコンピュータサイエンス教育の実証研究においても、毎年報告書を発表しています。このような活動を通して、次期情報教育を見据えた新たな教材の開発も進めているところです。このように、実証の場と教材、カリキュラムの全てを有し、それぞれで得た知見を反映しながら各事業をブラッシュアップしていけるのも、みんなのコードの強みといえるでしょう」(利根川氏)。

端的にまとめるのであれば、子ども達が「いつでも」「安全に」「テクノロジーに触れられる」場所をつくる事業といえる。第1号となる『コンピュータクラブハウス加賀』には年間1,000名を超える子ども達が訪れ、様々なソフトウェア等を駆使して地域のお祭りのPR動画を制作したり、動画編集を学んだり、3Dプリンターやレーザーカッターを使ってみたりと、テクノロジーを満喫する姿がある。石川県加賀市の他、金沢市には『ミミミラボ』、高知県には『てくテックすさき』を開設。今後も「全国2,000カ所を目標」に着々と準備を進めているところである。

これら3事業と同時並行で行っているのが、政策提言だ。

「みんなのコードのミッションを実現するためには、公教育そのものを変えていかなければなりません。そのためには、政策を動かす必要があります。そこで、現在は2030年度から始まる次期学習指導要領の改訂に向けて、様々な提言を行っているところです」(利根川氏)。

実は、利根川氏は2016年にプログラミング教育必修化に向けた政府の有識者会議にも参画している。また、教員養成事業や『プログル』開発等、公教育支援の実績も豊富だ。そこで培った知見や調査を報告書にまとめて文科省等の関係各所へ働き掛けているのだという。

「現在、宮城教育大学附属小学校で実施しているコンピュータサイエンス教育の実証研究においても、毎年報告書を発表しています。このような活動を通して、次期情報教育を見据えた新たな教材の開発も進めているところです。このように、実証の場と教材、カリキュラムの全てを有し、それぞれで得た知見を反映しながら各事業をブラッシュアップしていけるのも、みんなのコードの強みといえるでしょう」(利根川氏)。

ソーシャルセクターでキャリアを築くモデルケースを目指す

みんなのコードで働いているメンバーは、みんなイキイキしている。その理由は、公教育に課題感を持ち、「全ての子どもがプログラミングを楽しむ国にする」というミッションに共感しているからだ。この根っこを持つメンバーが、教育現場や民間企業、省庁等、多様な場所から集い、それぞれが裁量を持ちつつ試行錯誤を繰り返しながら前へ進んでいくから活気が生まれるのだろう。

「かといって、自分の考えに閉じこもってしまうような意固地なメンバーではありません。公教育に関する自分の原体験を大切にしながらも、元教員等各分野の専門家の意見に耳を傾け、自身の考えと擦り合わせながら未来をつくろうとする意識の強い人が多いですね。だから、新しく加わるメンバーにも、周りの意見を聞きつつ、『こういうものがあったらいい』というものを具現化するために前へ進めるチャレンジングな人であってほしいと思います」(利根川氏)。

NPO法人と聞くと、事業に対する熱量は高くても給料は低いのではないかと考える人もいるだろう。しかし、利根川氏は「やりがい搾取はしたくない」と強調する。

「流石にGAFAには叶いませんが、民間企業に負けないような給与を払いますし、入社後の昇給等も経験と市場価値に見合う額を提示していきたいと考えています。みんなのコードが、ソーシャルセクターでキャリアを積み上げるモデルケースになりたいと思っているからです」

メンバーは基本リモートワークで、別々の場所で仕事をしている。しかし、オンラインで日々コミュニケーションが取れ、互いに理解を深められる仕掛けを構築しているので、疎外感を味わうことはないだろう。その理由について利根川氏は「多様性が競争力の源泉だから」だと語る。

「老若男女という意味だけでなく、エンジニアや元先生、教育現場に張り付いているメンバー等、みんなのコードでは多様な人材が働いています。そんな人達を活かさない手はありません。だから、多様性を認め合うとか大事にするだけに止まるのではなく、『多様性を強みにする』のだといつも話しています。この考えが浸透しているので、メンバーも自然と横の繋がりを大切にしているのだと思います」

みんなのコードは公教育におけるテクノロジー教育について、数々の実績と影響力を持つNPO法人であり、「全ての子ども達」という高い目標に向かって活動を続けている。また、「ソーシャルセクターにおいて、技術でゴリゴリ成果を出している組織としては業界でもずば抜けている」だけに、エンジニアとして働く面白みも大きいはずだ。

「かといって、自分の考えに閉じこもってしまうような意固地なメンバーではありません。公教育に関する自分の原体験を大切にしながらも、元教員等各分野の専門家の意見に耳を傾け、自身の考えと擦り合わせながら未来をつくろうとする意識の強い人が多いですね。だから、新しく加わるメンバーにも、周りの意見を聞きつつ、『こういうものがあったらいい』というものを具現化するために前へ進めるチャレンジングな人であってほしいと思います」(利根川氏)。

NPO法人と聞くと、事業に対する熱量は高くても給料は低いのではないかと考える人もいるだろう。しかし、利根川氏は「やりがい搾取はしたくない」と強調する。

「流石にGAFAには叶いませんが、民間企業に負けないような給与を払いますし、入社後の昇給等も経験と市場価値に見合う額を提示していきたいと考えています。みんなのコードが、ソーシャルセクターでキャリアを積み上げるモデルケースになりたいと思っているからです」

メンバーは基本リモートワークで、別々の場所で仕事をしている。しかし、オンラインで日々コミュニケーションが取れ、互いに理解を深められる仕掛けを構築しているので、疎外感を味わうことはないだろう。その理由について利根川氏は「多様性が競争力の源泉だから」だと語る。

「老若男女という意味だけでなく、エンジニアや元先生、教育現場に張り付いているメンバー等、みんなのコードでは多様な人材が働いています。そんな人達を活かさない手はありません。だから、多様性を認め合うとか大事にするだけに止まるのではなく、『多様性を強みにする』のだといつも話しています。この考えが浸透しているので、メンバーも自然と横の繋がりを大切にしているのだと思います」

みんなのコードは公教育におけるテクノロジー教育について、数々の実績と影響力を持つNPO法人であり、「全ての子ども達」という高い目標に向かって活動を続けている。また、「ソーシャルセクターにおいて、技術でゴリゴリ成果を出している組織としては業界でもずば抜けている」だけに、エンジニアとして働く面白みも大きいはずだ。

PR

すべて見るインタビュー

── みんなのコードを立ち上げたきっかけは何ですか?

前職でエンジニアをしていた時、エンジニアと非エンジニアのカルチャーの分断を埋めたいと思ったのがきっかけです。そこで、非エンジニア向けにSQLやプログラミングの入門講座を開いていました。その活動の延長線上で、子ども向けのプログラミング教育のワークショップを開催したのです。その時の子ども達の反応がとても良くて。簡単なものですが、自分がプログラミングしたものが動くのが本当に楽しそうなんです。これはきちんとやるべきテーマかもしれないと思い、プログラミング教育について状況を調査し始めました。

その時、民間の塾の形でプログラミング教育を始めている事業者はあった... 続きを読む

企業情報

会社名

特定非営利活動法人みんなのコード

業界

その他 > その他業界

企業の特徴

自社サービス製品あり、残業少なめ設立年月

2015年07月

代表者氏名

代表理事 利根川 裕太

事業内容

私たちは、公教育に携わる学校の先生方を支援したり、子どもたちの第三の居場所を創出したりすることで、全ての子どもがテクノロジーに触れられる環境を届ける取り組みを行っています。

・テクノロジー教材開発事業

・教員養成/研修事業

・子どもの居場所事業

・政策提言

株式公開(証券取引所)

従業員数

42人

本社住所

東京都港区西新橋1−1−1 日比谷フォートタワー 9F (WeWork内)

この企業と同じ業界の企業

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- その他

- その他業界

- 特定非営利活動法人みんなのコードの中途採用/求人/転職情報