株式会社LOGIC&MAGIC

- マスコミ・エンターテイメント・メディア系

- IT/Web・通信・インターネット系

ハイエンドなモーションキャプチャ技術を軸に 『バーチャル×リアル×リアルタイム』を追求する

企業について

3DCG・AR・リアルタイム収録・イベント運営等、様々なノウハウを集約

3DCG・モーションキャプチャを駆使したライブイベント・ミュージックビデオ等の制作、リアルタイム収録を前提としたバーチャルYouTuber(以下、VTuber)によるARライブの企画・制作・運営を行う株式会社LOGIC&MAGIC。同社の事業の核となっているのは、都内最大級の撮影エリア(12×8×6メートル)、最新鋭のカメラ54台(VICON VantageV5)を誇るハイエンドモーションキャプチャスタジオ『TUNEDiD』(チューンディッド)だ。

元々『TUNEDiD』は株式会社ドワンゴの社内案件を手掛けるスタジオとして、2018年4月に稼働。その後、2019年11月に、株式会社ドワンゴから分社した株式会社LOGIC&MAGICの設立と同時に独立している。以来、高品質なアニメーションから多人数のキャラクターライブまで、あらゆる用途に対応可能な『TUNEDiD』の運営を通して、同社は最新の映像制作サービスを提供してきた。

例えば、VTuber・富士葵が2019年11月にリリースしたオリジナル曲『MY ONLY GRADATION』ミュージックビデオの映像企画・演出・映像制作。2020年元日にNHK総合テレビにて放送された、『NHKバーチャル紅白歌合戦』の番組企画・演出・モーションキャプチャ収録および映像制作。『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS』のモーションキャプチャ(一部)収録。2020年8月にNHK総合テレビにて放送された、『NHKバーチャル文化祭』の番組企画・演出・モーションキャプチャ収録・映像制作。さらに、バーチャルサーカス団・VALISの『再構成ウィーバー』ミュージックビデオや、講談社VRラボ ショートアニメーション『Last Dance』のモーションキャプチャ…というように、設立後わずか2年弱で数々の実績を築いてきた。

そして最近では、ARを絡めたオンラインによるライブイベントの需要も伸びている。その需要に応えられるのは、株式会社ドワンゴの設立に参画した、株式会社LOGIC&MAGIC代表取締役社長の太田豊紀氏が、2005年に世界最大のアニメソングのライブイベントを立ち上げ、15年運営してきた実績があるからだ。

元々『TUNEDiD』は株式会社ドワンゴの社内案件を手掛けるスタジオとして、2018年4月に稼働。その後、2019年11月に、株式会社ドワンゴから分社した株式会社LOGIC&MAGICの設立と同時に独立している。以来、高品質なアニメーションから多人数のキャラクターライブまで、あらゆる用途に対応可能な『TUNEDiD』の運営を通して、同社は最新の映像制作サービスを提供してきた。

例えば、VTuber・富士葵が2019年11月にリリースしたオリジナル曲『MY ONLY GRADATION』ミュージックビデオの映像企画・演出・映像制作。2020年元日にNHK総合テレビにて放送された、『NHKバーチャル紅白歌合戦』の番組企画・演出・モーションキャプチャ収録および映像制作。『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS』のモーションキャプチャ(一部)収録。2020年8月にNHK総合テレビにて放送された、『NHKバーチャル文化祭』の番組企画・演出・モーションキャプチャ収録・映像制作。さらに、バーチャルサーカス団・VALISの『再構成ウィーバー』ミュージックビデオや、講談社VRラボ ショートアニメーション『Last Dance』のモーションキャプチャ…というように、設立後わずか2年弱で数々の実績を築いてきた。

そして最近では、ARを絡めたオンラインによるライブイベントの需要も伸びている。その需要に応えられるのは、株式会社ドワンゴの設立に参画した、株式会社LOGIC&MAGIC代表取締役社長の太田豊紀氏が、2005年に世界最大のアニメソングのライブイベントを立ち上げ、15年運営してきた実績があるからだ。

「リアルタイム」を、日本のセルルックアニメーションのスタンダードに

ここで改めて、株式会社LOGIC&MAGICが設立された背景について見てみよう。前項で触れたように、同社の設立にはハイエンドなモーションキャプチャを実現する『TUNEDiD』の存在が欠かせない。しかしさらに遡ると、原点には「日本のアニメーションの制作現場が抱える、根本的な課題を解決しなければ」という意志があるのだ。

日本のアニメーションは、基本的にセルルック(手描き)で作られている。デジタル化は進んだが、ペンがペンタブレットに置き換わっただけで、手描きという手法は変わっていない。優秀なアニメーターはどんどん引退していく一方、少子化で若手が入ってこないまま、作品数は増えていっている。どこかで効率化を図らなければならないため、CGに注目が集まった。しかしそこでいくつかの課題が立ちはだかる。

まず、ゲーム業界で発展してきたCGは制作コストが高いため、従来のアニメーション制作の予算でまかなうのは難しい。また、手描きとCGでは最適なワークフローが根本的に違う。

「手描きに最適化されたフローのまま、単純にCGに置き換えることにはそもそも無理があります。予算=期間が潤沢にあれば別ですが。」(代表取締役社長 太田豊紀氏)。

そこで同社が目指しているのは、クオリティーの高い映像を効率よく量産することである。手描きのアニメーターが減っていく中で、3DCGで効率よくカットを量産できるようにすることが、「根本的な課題」の解決に結び付くと認識しているからだ。

既に同社のミュージックビデオの制作体制はそうなりつつある。事前に背景等のアセットを全てUnityに仕込み、モーションキャプチャでリアルタイム撮影し、後で編集するという実写のミュージックビデオとほぼ同じフローだ。

さらにその先の目標として、太田氏は「自社オリジナルのアニメーションをリアルタイムで作ること」を掲げる。オリジナルであれば、効率性とクオリティーの両方を追求することができるからだ。そして究極の到達点としては、同社の手法を日本のセルルックアニメーションのスタンダードにすることだという。

一方で、リアルタイムの技術と相性の良いARライブの実績が伸びていることは、前項で紹介した通り。急拡大するARの領域で確実に存在感を高めながら、ハードウェア/ソフトウェアの進化をキャッチアップして、リアルタイムのスタンダード化を図る。太田氏は、そんな同社の方向性を「バーチャル×リアル×リアルタイム」という新しいキャッチコピーで表現している。

日本のアニメーションは、基本的にセルルック(手描き)で作られている。デジタル化は進んだが、ペンがペンタブレットに置き換わっただけで、手描きという手法は変わっていない。優秀なアニメーターはどんどん引退していく一方、少子化で若手が入ってこないまま、作品数は増えていっている。どこかで効率化を図らなければならないため、CGに注目が集まった。しかしそこでいくつかの課題が立ちはだかる。

まず、ゲーム業界で発展してきたCGは制作コストが高いため、従来のアニメーション制作の予算でまかなうのは難しい。また、手描きとCGでは最適なワークフローが根本的に違う。

「手描きに最適化されたフローのまま、単純にCGに置き換えることにはそもそも無理があります。予算=期間が潤沢にあれば別ですが。」(代表取締役社長 太田豊紀氏)。

そこで同社が目指しているのは、クオリティーの高い映像を効率よく量産することである。手描きのアニメーターが減っていく中で、3DCGで効率よくカットを量産できるようにすることが、「根本的な課題」の解決に結び付くと認識しているからだ。

既に同社のミュージックビデオの制作体制はそうなりつつある。事前に背景等のアセットを全てUnityに仕込み、モーションキャプチャでリアルタイム撮影し、後で編集するという実写のミュージックビデオとほぼ同じフローだ。

さらにその先の目標として、太田氏は「自社オリジナルのアニメーションをリアルタイムで作ること」を掲げる。オリジナルであれば、効率性とクオリティーの両方を追求することができるからだ。そして究極の到達点としては、同社の手法を日本のセルルックアニメーションのスタンダードにすることだという。

一方で、リアルタイムの技術と相性の良いARライブの実績が伸びていることは、前項で紹介した通り。急拡大するARの領域で確実に存在感を高めながら、ハードウェア/ソフトウェアの進化をキャッチアップして、リアルタイムのスタンダード化を図る。太田氏は、そんな同社の方向性を「バーチャル×リアル×リアルタイム」という新しいキャッチコピーで表現している。

クオリティーを貪欲に求めながら、かつ効率性を忘れないこと

効率性とクオリティーの追求。『LOGIC&MAGIC』という社名に象徴されているその姿勢は、同社で働く全ての社員に求められるものである。「魔法のような映像体験は、論理を積み上げた先にある」――社名にはそのような意味が込められているそうだ。

「エンターテインメントが好きであることは大前提ですが、クオリティーを貪欲に求めながら、かつ効率性を忘れないこと。それが、当社が求める人物像です」(太田氏)。

かつて作曲家を志したことがある太田氏は、作曲を学ぶプロセスで音楽理論の大切さを肌身で知ったという。良い曲は、音楽理論をきちんと理解していないと作れない。才能の有る無しではなく、音やコード進行と、聴き手に湧き起こる感情との間にある、理論的な関連を掴むことが、曲の良し悪しに繋がる。そういう考え方が、太田氏の下地にあるのだ。

「それはアニメーション制作でも同じです。優れたアニメーターは、クオリティーを上げるための線や影の数、グラデーション等について、論理的に語ることができます。理論を基に綿密な事前設計ができるからこそ、効率性が高まるのです」(太田氏)。

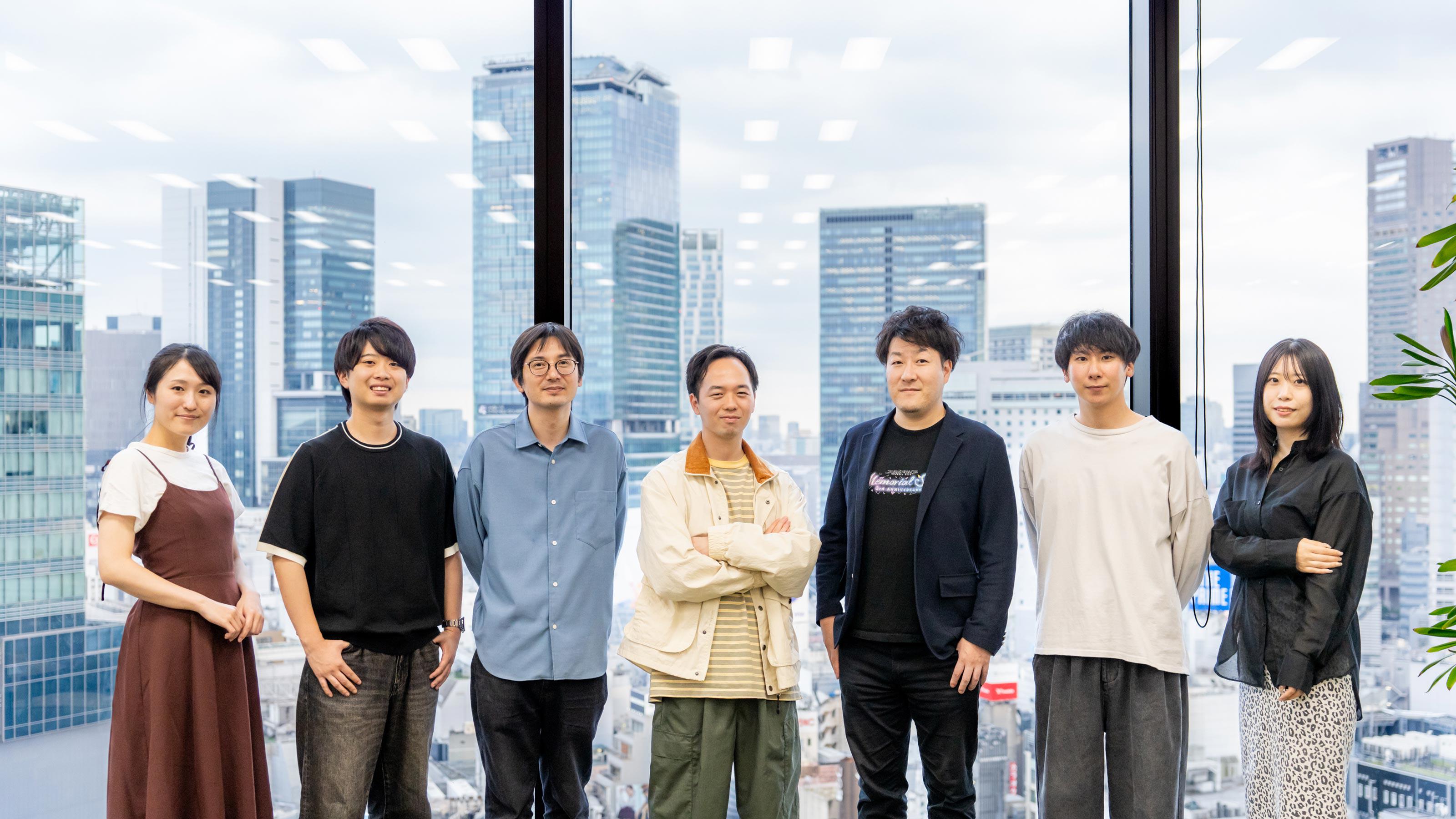

効率性とクオリティーの両方を追求する風土であることは、同社で仕事を始めればすぐに理解できる、とも太田氏は語る。事実、同社には各方面からスペシャリストが集結している。

取締役兼トータルシステム・スーパーバイザーの松野美茂氏は、CGスタジオを経て映像制作会社の設立に参画。その後、各地でスタジオ設立とCG映像制作に携わってきた。

映像ユニット ユニットリーダーの小高忠男氏は、松野氏と共に映像制作会社の設立に参画後、ゲームソフトの開発等を手掛ける会社でCG映像制作に携わった人物。

テクニカルユニット ユニットリーダーの林成輝氏は、コンピュータゲームソフト会社等でCG映像制作に携わり、現在は様々な作品でCGIディレクターを務める。

CG合成スーパーバイザーの佐藤浩一郎氏は、アニメ制作会社等でCG映像制作に携わり、誰もが知るロボットアニメのCGテクニカルディレクター、RPGをベースにしたバトルアニメシリーズのCGIディレクターを務めている。

そして、モーションキャプチャスーパーバイザーの富永竜二氏は、CG事業等を手掛ける会社でモーションキャプチャを担当し、その後ステレオグラファーとして映画制作やスポーツ中継にも関わってきた。

このようなスペシャリスト達が、日々効率性とクオリティーを追求し続け、日本のアニメーション制作現場の課題を解決しようとしている。株式会社LOGIC&MAGICには、その熱意を共有しながら、「バーチャル×リアル×リアルタイム」に取り組める環境がある。

「エンターテインメントが好きであることは大前提ですが、クオリティーを貪欲に求めながら、かつ効率性を忘れないこと。それが、当社が求める人物像です」(太田氏)。

かつて作曲家を志したことがある太田氏は、作曲を学ぶプロセスで音楽理論の大切さを肌身で知ったという。良い曲は、音楽理論をきちんと理解していないと作れない。才能の有る無しではなく、音やコード進行と、聴き手に湧き起こる感情との間にある、理論的な関連を掴むことが、曲の良し悪しに繋がる。そういう考え方が、太田氏の下地にあるのだ。

「それはアニメーション制作でも同じです。優れたアニメーターは、クオリティーを上げるための線や影の数、グラデーション等について、論理的に語ることができます。理論を基に綿密な事前設計ができるからこそ、効率性が高まるのです」(太田氏)。

効率性とクオリティーの両方を追求する風土であることは、同社で仕事を始めればすぐに理解できる、とも太田氏は語る。事実、同社には各方面からスペシャリストが集結している。

取締役兼トータルシステム・スーパーバイザーの松野美茂氏は、CGスタジオを経て映像制作会社の設立に参画。その後、各地でスタジオ設立とCG映像制作に携わってきた。

映像ユニット ユニットリーダーの小高忠男氏は、松野氏と共に映像制作会社の設立に参画後、ゲームソフトの開発等を手掛ける会社でCG映像制作に携わった人物。

テクニカルユニット ユニットリーダーの林成輝氏は、コンピュータゲームソフト会社等でCG映像制作に携わり、現在は様々な作品でCGIディレクターを務める。

CG合成スーパーバイザーの佐藤浩一郎氏は、アニメ制作会社等でCG映像制作に携わり、誰もが知るロボットアニメのCGテクニカルディレクター、RPGをベースにしたバトルアニメシリーズのCGIディレクターを務めている。

そして、モーションキャプチャスーパーバイザーの富永竜二氏は、CG事業等を手掛ける会社でモーションキャプチャを担当し、その後ステレオグラファーとして映画制作やスポーツ中継にも関わってきた。

このようなスペシャリスト達が、日々効率性とクオリティーを追求し続け、日本のアニメーション制作現場の課題を解決しようとしている。株式会社LOGIC&MAGICには、その熱意を共有しながら、「バーチャル×リアル×リアルタイム」に取り組める環境がある。

PR

すべて見る企業情報

会社名

株式会社LOGIC&MAGIC

業界

マスコミ・エンターテイメント・メディア系 > その他マスコミ・エンターテイメント・メディア系

IT/Web・通信・インターネット系 > AR/VR/MR

マスコミ・エンターテイメント・メディア系 > 放送(テレビ/ラジオ)・音楽・芸能

資本金

9750万円

設立年月

2019年11月

代表者氏名

代表取締役社長 太田 豊紀

事業内容

モーションキャプチャスタジオ事業

オンライン/オフラインライブ、イベント、ARライブ制作

株式公開(証券取引所)

従業員数

45人

本社住所

東京都品川区東品川2丁目2番20号 14F

この企業と同じ業界の企業

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- マスコミ・エンターテイメント・メディア系

- その他マスコミ・エンターテイメント・メディア系

- 株式会社LOGIC&MAGICの中途採用/求人/転職情報