ゾーホージャパン株式会社

- IT/Web・通信・インターネット系

全世界1億ユーザーを誇るワールドワイドなクラウドサービスを、日本市場にもっと届けたい!

外資系

自社サービス製品あり

グローバルに活動

残業少なめ

カジュアル面談歓迎

企業について

安価でありながら、必要最低限の使いやすい機能をしっかり備えた製品が評判に

インドに本社を置くZoho Corporationの日本法人として、2001年に設立した株式会社ゾーホージャパン。2019年12月に代表取締役社長に就任したインド人のManikandan Thangaraj氏は基本的にはインド本社に常駐しているが、副社長の大山一弘氏と連携し国内を取りまとめている。

同社が扱うのは、高度な技術を駆使した自社開発のクラウドサービスやオンプレミス型のソフトウェア。開発は全てインドで行っており、グローバル向けに英語で作られた製品・サービスを日本市場向けにローカライズし、提供していくのが日本法人の役割となる。

主力事業は2つ。1つ目がZoho事業で、中堅中小企業やスタートアップのIT化・生産性向上を支援するクラウドサービスを提供している。CRM・マーケティング支援、請求書・見積書作成、ドキュメント管理、人事・採用管理など、ビジネスを行う上で不可欠なあらゆるビジネスツールがセキュアに利用できる。1つのアカウントでほぼ全てのツールが使える『Zoho One』を筆頭に、製品群は豊富だ。

低価格と使いやすさにこだわることでIT導入の敷居を下げることに注力しており、ユーザー数は全世界で4500万を超えている。

2つ目がManegeEngine事業。企業のシステム管理者がIT運用管理をシンプルに行えるようにするためのサービスで、ネットワークやサーバー、セキュリティ、ビジネスアプリケーションなどの管理が手軽にできるのが特徴だ。

扱う製品群が幅広いため、単体のみならず他のツールと連携して使えるのも強みの1つ。ワールドワイドな製品がゆえにグローバル企業からの引き合いも多く、中堅中小企業にかかわらず、官公庁や教育機関、大手のサービスプロバイダなど顧客は幅広い。

「どの製品についても、『安かろう悪かろう』ではなく、安いながらも必要最低限の機能はしっかりと提供しており、そこを評価いただいて導入していただくことが多いです。市場には他社のハイスペックな製品もありますが、そういったものをうまく使いこなせていないお客様に選んでいただくケースも増えていますね」(大山氏)

同社が扱うのは、高度な技術を駆使した自社開発のクラウドサービスやオンプレミス型のソフトウェア。開発は全てインドで行っており、グローバル向けに英語で作られた製品・サービスを日本市場向けにローカライズし、提供していくのが日本法人の役割となる。

主力事業は2つ。1つ目がZoho事業で、中堅中小企業やスタートアップのIT化・生産性向上を支援するクラウドサービスを提供している。CRM・マーケティング支援、請求書・見積書作成、ドキュメント管理、人事・採用管理など、ビジネスを行う上で不可欠なあらゆるビジネスツールがセキュアに利用できる。1つのアカウントでほぼ全てのツールが使える『Zoho One』を筆頭に、製品群は豊富だ。

低価格と使いやすさにこだわることでIT導入の敷居を下げることに注力しており、ユーザー数は全世界で4500万を超えている。

2つ目がManegeEngine事業。企業のシステム管理者がIT運用管理をシンプルに行えるようにするためのサービスで、ネットワークやサーバー、セキュリティ、ビジネスアプリケーションなどの管理が手軽にできるのが特徴だ。

扱う製品群が幅広いため、単体のみならず他のツールと連携して使えるのも強みの1つ。ワールドワイドな製品がゆえにグローバル企業からの引き合いも多く、中堅中小企業にかかわらず、官公庁や教育機関、大手のサービスプロバイダなど顧客は幅広い。

「どの製品についても、『安かろう悪かろう』ではなく、安いながらも必要最低限の機能はしっかりと提供しており、そこを評価いただいて導入していただくことが多いです。市場には他社のハイスペックな製品もありますが、そういったものをうまく使いこなせていないお客様に選んでいただくケースも増えていますね」(大山氏)

「人の役に立つ仕事」ができることがモチベーションに

ゾーホージャパンで働く魅力について、エンジニアとして働くManageEngine事業部・技術部長の大石貴昭氏は、次のように話してくれた。

「日本国内で開発は行わないため、手を実際に動かしてコードをガリガリ書くというよりは、製品を日本市場で使ってもらうためにどうすればいいかを考えていく面白さがありますね。どういう用語・表現を選択すればわかりやすくなるのかを意識して、翻訳したりドキュメントの作成を進めていきます」

当然、技術的な部分でも面白さがたくさんある。

「製品のリリースサイクルが早く、機能の追加開発も多いため、新しい技術に触れる機会は頻繁にあります。自ら勉強していかないと追いついていけない環境は、とても刺激的です」(大石氏)

ユーザーの声や要望を拾って本社に伝え、独自の機能を盛り込んで提供するケースも多いという。

「弊社の企業理念は『人の役に立ち、人と喜びを分かち合う』ですが、まさに人の役に立つ仕事ができることが、働く上でのモチベーションとなっている社員が多いと思います」(大石氏)

加えて、企業の成長に寄与するプロダクトを扱うがゆえに、「スタートアップや中堅中小企業の成長を支えられることも、大きなやりがいですね」と大石氏。

「現場で求められるIT技術は目まぐるしく進化していきますが、そういった新しい技術にキャッチアップする製品に触れられて、さらにその成長に合わせて自分自身も成長できる環境があることは、エンジニア冥利につきると思います。また、ITの運用管理や生産性向上といった人々の働き方に影響する部分に関われるのは、働き方が変わっている今の時代においてすごく意義のあることですし、やりがいにもつながるはずです」(大山氏)

「日本国内で開発は行わないため、手を実際に動かしてコードをガリガリ書くというよりは、製品を日本市場で使ってもらうためにどうすればいいかを考えていく面白さがありますね。どういう用語・表現を選択すればわかりやすくなるのかを意識して、翻訳したりドキュメントの作成を進めていきます」

当然、技術的な部分でも面白さがたくさんある。

「製品のリリースサイクルが早く、機能の追加開発も多いため、新しい技術に触れる機会は頻繁にあります。自ら勉強していかないと追いついていけない環境は、とても刺激的です」(大石氏)

ユーザーの声や要望を拾って本社に伝え、独自の機能を盛り込んで提供するケースも多いという。

「弊社の企業理念は『人の役に立ち、人と喜びを分かち合う』ですが、まさに人の役に立つ仕事ができることが、働く上でのモチベーションとなっている社員が多いと思います」(大石氏)

加えて、企業の成長に寄与するプロダクトを扱うがゆえに、「スタートアップや中堅中小企業の成長を支えられることも、大きなやりがいですね」と大石氏。

「現場で求められるIT技術は目まぐるしく進化していきますが、そういった新しい技術にキャッチアップする製品に触れられて、さらにその成長に合わせて自分自身も成長できる環境があることは、エンジニア冥利につきると思います。また、ITの運用管理や生産性向上といった人々の働き方に影響する部分に関われるのは、働き方が変わっている今の時代においてすごく意義のあることですし、やりがいにもつながるはずです」(大山氏)

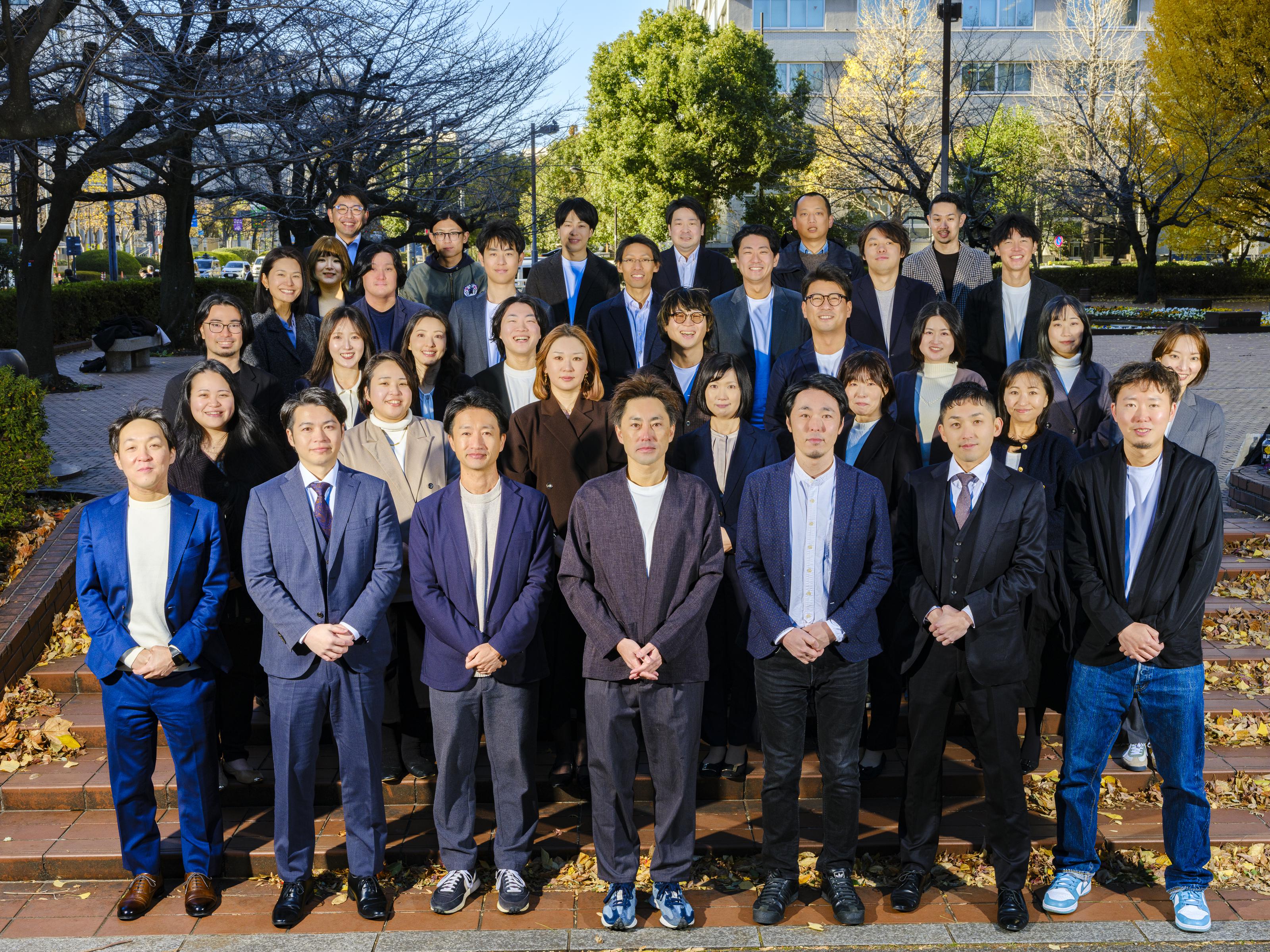

向上心がある人を全力で応援するための様々な制度がそろう

現在の従業員数はパートなども含めて135名。これまでは新卒採用が中心だったが、近年は第2新卒をはじめとする中途採用にも力を入れている。ボリュームゾーンは25歳から34歳で、定着率が高いことから平均年齢は36歳。とはいえ20代も多く、若い力が活躍している。

「ある程度自分で考えて進め方を提案していきたい人の方が、今の当社の規模や風土には合うと思いますね」と話すのは、管理統括部・人事部部長の豊田陽子氏。

とはいいながらも、教育体制や評価制度などの制度面は非常に充実している。「BizCampus」というビジネススキル研修が回数無制限で受講できる制度を取り入れていたり、上司の推薦をもとに受けられる技術研修なども充実。スキルアップのための報奨金制度や、外部研修の受講や資格取得・語学学習のために使える教育補助制度も豊富に用意されている。

評価制度についても、職位によって項目は異なるが「組織活動」「業務目標」という2つの軸で自己評価し、それをもとに上司が評価するというシンプルだが確実な方法を導入したばかり。その他に一定職位以上は「事業売上」も評価対象になる。

「今後は人事として、こういった制度をもとに一人一人のキャリアプランをよりしっかり考えていけるような体制強化を目指していく考えです」(豊田氏)

同社は、働きやすい環境づくりにも力を入れている。「何が起きても柔軟に働けるように」という趣旨で、東日本大震災を機に在宅勤務制度をいち早く導入。おかげでコロナ禍での在宅勤務への移行もスムーズに行えたという。

「子育て社員の時短勤務を『小学校卒業』までに延長したり、事業ごとに区分けした範囲でのフリーアドレスやスーパーフレックス制の導入など、社員の声を聞きつつ、その都度できることを少しずつ整えてきました」(豊田氏)

その背景には、社員への思いがある。

「業務で結果を出すためには社員が働きやすい環境を整える必要があります。結果を出したら、家に帰ってリフレッシュして体を休めてもらうことも大事ですから、そのためにはプライベートと仕事はしっかり分けられるような環境が必要だと考えています」(大山氏)

これらの取り組みは非常に高く評価されており、過去には「働きがいのある会社 ベストカンパニー賞」に選ばれたり、「日本で一番大切にしたい会社大賞 審査委員会特別賞」を外資系企業で初めて受賞するなどしている。

「今後当社が目指していくのは、引き続き市場シェアを広げながら、日本中の企業を支援することです。ワールドワイドに展開するたくさんの人々が使っている製品を扱える面白さは間違いなくありますので、情熱を持って一緒に取り組んでくれる人がもっと必要です。ITの支援を通じて多くの人たちに貢献できる仕事を、存分に楽しんでほしいと思います」(大山氏)

「ある程度自分で考えて進め方を提案していきたい人の方が、今の当社の規模や風土には合うと思いますね」と話すのは、管理統括部・人事部部長の豊田陽子氏。

とはいいながらも、教育体制や評価制度などの制度面は非常に充実している。「BizCampus」というビジネススキル研修が回数無制限で受講できる制度を取り入れていたり、上司の推薦をもとに受けられる技術研修なども充実。スキルアップのための報奨金制度や、外部研修の受講や資格取得・語学学習のために使える教育補助制度も豊富に用意されている。

評価制度についても、職位によって項目は異なるが「組織活動」「業務目標」という2つの軸で自己評価し、それをもとに上司が評価するというシンプルだが確実な方法を導入したばかり。その他に一定職位以上は「事業売上」も評価対象になる。

「今後は人事として、こういった制度をもとに一人一人のキャリアプランをよりしっかり考えていけるような体制強化を目指していく考えです」(豊田氏)

同社は、働きやすい環境づくりにも力を入れている。「何が起きても柔軟に働けるように」という趣旨で、東日本大震災を機に在宅勤務制度をいち早く導入。おかげでコロナ禍での在宅勤務への移行もスムーズに行えたという。

「子育て社員の時短勤務を『小学校卒業』までに延長したり、事業ごとに区分けした範囲でのフリーアドレスやスーパーフレックス制の導入など、社員の声を聞きつつ、その都度できることを少しずつ整えてきました」(豊田氏)

その背景には、社員への思いがある。

「業務で結果を出すためには社員が働きやすい環境を整える必要があります。結果を出したら、家に帰ってリフレッシュして体を休めてもらうことも大事ですから、そのためにはプライベートと仕事はしっかり分けられるような環境が必要だと考えています」(大山氏)

これらの取り組みは非常に高く評価されており、過去には「働きがいのある会社 ベストカンパニー賞」に選ばれたり、「日本で一番大切にしたい会社大賞 審査委員会特別賞」を外資系企業で初めて受賞するなどしている。

「今後当社が目指していくのは、引き続き市場シェアを広げながら、日本中の企業を支援することです。ワールドワイドに展開するたくさんの人々が使っている製品を扱える面白さは間違いなくありますので、情熱を持って一緒に取り組んでくれる人がもっと必要です。ITの支援を通じて多くの人たちに貢献できる仕事を、存分に楽しんでほしいと思います」(大山氏)

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)

企業情報

会社名

ゾーホージャパン株式会社

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

企業の特徴

カジュアル面談歓迎、外資系、自社サービス製品あり、グローバルに活動、残業少なめ資本金

4億円

設立年月

2001年09月

代表者氏名

Manikandan Thangaraj

事業内容

インドに本社を置くZoho Corporationの日本法人として、2001年に設立。主に自社開発のクラウドサービスやオンプレミス型のソフトウェアを日本市場向けに提供している。中堅中小企業やスタートアップのIT化・生産性向上の支援や、業務には欠かせないIT運用管理のサポートを通じて、向上心を持てるメンバーを募集中だ。

株式公開(証券取引所)

従業員数

135人

平均年齢

35.9歳

本社住所

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号 みなとみらいセンタービル13階

この企業と同じ業界の企業

👋

ゾーホージャパン株式会社に興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- ゾーホージャパン株式会社の中途採用/求人/転職情報