株式会社タダノ

- 製造・メーカー系

技術者とデザイナーの連携で取り組む技術革新。国内トップから世界No.1へ

企業について

建設用クレーンなどの開発販売で国内シェアトップクラスを確立

株式会社タダノは、香川県高松市を本拠地とし、世界中に生産・販売拠点を展開する、建設機械ならびに特殊車両のメーカーである。単独1,428名、連結3,311名の従業員を擁する東証一部上場企業だ。

建設機械や特殊車両のメーカーとしての特徴は、LE(Lifting Equipment=<移動機能付き>抗重力・空間作業機械)領域に特化していることだ。その中でも特に、建設用クレーン(大型クレーン)、車両搭載型クレーン(小型クレーン)、高所作業車を3本柱とする。

そのうち、全社売上の半分以上の割合を占めるのが、建設用クレーンの分野だ。同社は、1955年に国内初の油圧式トラッククレーンを開発して以来、この建設用クレーンの分野で一貫して国内トップシェアを誇ってきた。また1960年には海外への輸出を開始しており、現在では世界シェアの約15%を占めるまでになっている。

一口に建設用クレーンといっても多種多様な機種があるが、その中でも国内総需要の大部分を占めるラフテレーンクレーンが同社の主力製品だ。1つの運転席で走行とクレーン操作が可能な自走式のクレーンで、不整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができる他、コンパクトな車体により狭隘地での機動性にも優れるといった特徴を持つ。2013年には世界最大級の吊り上げ能力を誇る『GR-1600XL』、『GR-1450EX』といった機種も発売しており市場をリードしている。この他に同社は都市開発や高速道路、橋梁などのインフラ整備の現場で活躍するオールテレーンクレーン、高速道路走行が可能なトラッククレーンなどを揃えている。

また1963年に発売を開始した車両搭載型クレーンでも国内シェアの50%近くを占め、常に1、2位を争い、さらに1983年に後発で参入した高所作業車でも順調にシェアを伸ばし、現在ではシェア40%に迫る勢いだ。

このように3製品の分野で国内シェアトップクラスを不動のものとする同社の強みは、開発から製造、販売、サービスまでの社内一貫体制と、顧客のニーズや時代の要請に合わせた先進的な機能を実現する技術開発力だ。顧客のニーズを知り尽くした営業やサービス部門と設計開発部門が、定期的に打ち合わせを行いながら製品企画をブラッシュアップし、世界初、あるいは国内初の機能を次々と開発している。

例えば、同社売れ筋の『CREVO250 G4』(2016年発売)を初めとするラフテレーンクレーンのCREVO G4シリーズでは、周囲の状況を確認しながら安全で効率的に作業準備や格納作業を行うことができる『セットアップラジコン』(ラフテレーンクレーン初)、クレーンを上から見たような映像を大型カラーディスプレイに表示し、周囲の状況把握や安全確認をサポートする俯瞰映像表示装置『ワイドサイトビュー』(国内初)、運転席からは確認しづらい車両左側面の歩行者や自転車などに乗った人物を、検知しブザーで知らせる人物検知警報装置『ヒューマンアラートシステム』(世界初)を搭載。さらにクレーンではドラスティックな変化が少ないキャビン(運転席)でも、操作レバーに電気式操作システムを採用したことで、オペレータのフィーリングに合わせた操作を可能とするなど操作性の向上にも努めている。

建設機械や特殊車両のメーカーとしての特徴は、LE(Lifting Equipment=<移動機能付き>抗重力・空間作業機械)領域に特化していることだ。その中でも特に、建設用クレーン(大型クレーン)、車両搭載型クレーン(小型クレーン)、高所作業車を3本柱とする。

そのうち、全社売上の半分以上の割合を占めるのが、建設用クレーンの分野だ。同社は、1955年に国内初の油圧式トラッククレーンを開発して以来、この建設用クレーンの分野で一貫して国内トップシェアを誇ってきた。また1960年には海外への輸出を開始しており、現在では世界シェアの約15%を占めるまでになっている。

一口に建設用クレーンといっても多種多様な機種があるが、その中でも国内総需要の大部分を占めるラフテレーンクレーンが同社の主力製品だ。1つの運転席で走行とクレーン操作が可能な自走式のクレーンで、不整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができる他、コンパクトな車体により狭隘地での機動性にも優れるといった特徴を持つ。2013年には世界最大級の吊り上げ能力を誇る『GR-1600XL』、『GR-1450EX』といった機種も発売しており市場をリードしている。この他に同社は都市開発や高速道路、橋梁などのインフラ整備の現場で活躍するオールテレーンクレーン、高速道路走行が可能なトラッククレーンなどを揃えている。

また1963年に発売を開始した車両搭載型クレーンでも国内シェアの50%近くを占め、常に1、2位を争い、さらに1983年に後発で参入した高所作業車でも順調にシェアを伸ばし、現在ではシェア40%に迫る勢いだ。

このように3製品の分野で国内シェアトップクラスを不動のものとする同社の強みは、開発から製造、販売、サービスまでの社内一貫体制と、顧客のニーズや時代の要請に合わせた先進的な機能を実現する技術開発力だ。顧客のニーズを知り尽くした営業やサービス部門と設計開発部門が、定期的に打ち合わせを行いながら製品企画をブラッシュアップし、世界初、あるいは国内初の機能を次々と開発している。

例えば、同社売れ筋の『CREVO250 G4』(2016年発売)を初めとするラフテレーンクレーンのCREVO G4シリーズでは、周囲の状況を確認しながら安全で効率的に作業準備や格納作業を行うことができる『セットアップラジコン』(ラフテレーンクレーン初)、クレーンを上から見たような映像を大型カラーディスプレイに表示し、周囲の状況把握や安全確認をサポートする俯瞰映像表示装置『ワイドサイトビュー』(国内初)、運転席からは確認しづらい車両左側面の歩行者や自転車などに乗った人物を、検知しブザーで知らせる人物検知警報装置『ヒューマンアラートシステム』(世界初)を搭載。さらにクレーンではドラスティックな変化が少ないキャビン(運転席)でも、操作レバーに電気式操作システムを採用したことで、オペレータのフィーリングに合わせた操作を可能とするなど操作性の向上にも努めている。

景気の波に左右されない強い会社。技術革新で目指すLE世界No.1

タダノ社は1919年に創業され、1948年8月に法人化されている。もともとは鉄工所としてスタートしたが、そこで蓄積した溶接や油圧の技術を活かして、メーカーへと業容を変化させている。1950年には鉄道保線機械『「枕木整正機』を発明し、日本国有鉄道へ納入した実績を持つ。そして1954年には油圧式産業機械の開発に着手し、翌年の国内初油圧式トラッククレーン1号機の完成を経て現在へと至っている。創業当時から一貫しているのは「創造・奉仕・協力」という事業目的だ。LEを事業領域と定めているのも、都市開発や資源・エネルギー開発などは社会の発展に欠かせないものであり、LEにしかできない仕事、社会貢献があるという信念があるからだ。

建設機械の中でもクレーンを初めとするLEは、耐久性に優れるため寿命が長い。その分、景気の波にも左右されやすいと言われるが、同社はそれを理解した上で、景気の悪い時も利益を出し続けられる強い会社を実現しようとしているのだ。代表取締役社長・多田野宏一氏が現職についた2003年以降を見ても、業績は着実に成長している。リーマンショックの影響を受けつつ2010年を底に回復し、2015年には最高益を達成している。

アジアやアフリカでは今後も人口が増えると予測されている。同時にそれらの国や地域ではインフラ整備が進むことから、LEは長期的かつ世界的な規模で見れば成長産業であると言える。同社は、LE世界No.1という目標を掲げ、さらなる成長を果たしていく考えだ。

ただし、短期的には需要の波が上下する傾向に変わりはない。また、世界規模で進行する気候変動や政治経済の不安定化、そして国内における少子高齢化による労働力不足などといった、社会の変化にも対応していく必要がある。そのため同社は、“商品力”“製品品質”“サービス力”“中古車価値”の四拍子が揃ったメーカーを目指す一方、様々な環境の変化に対応すべく技術革新にも積極的に取り組んでいる。

その技術革新を進める上で重要な鍵を握るのは技術研究所の存在だ。同社が追い求めるのは「より重いものをより高く、遠くへ」運べる技術だが、その中で今後は機械の軽量化や、人間の意志のままに動かせる随意性、そしてAIによって機械が自分で適切な判断をしながら動けるようになる自律化といった技術が重要となる。さらに「吊り上げる」「支える」といった、これまでのクレーンや特殊車両のイメージに留まらないイノベーティブな開発も求められる。近未来の社会を想像し、そこで求められるLEの機能やデザインを導き出して実現していくことが技術研究所の使命だ。

その使命を果たすため技術研究所では、外部研究機関との共同研究に積極的に取り組み、成果を上げてきた。また2017年以降は、理工学系以外の研究者の採用し、従来の同社にはない知見や知識を取り入れることで、これまでにはないアイデアを得ることにも成功している。今後も理工学系の技術者にこだわらずに積極的にメンバーを増やしていく計画だが、求めるのは技術者だけではない。デザイナーが持つクリエイティビティとイマジネーションも、技術研究所の使命を果たすために欠かせない要素だと考えている。

建設機械の中でもクレーンを初めとするLEは、耐久性に優れるため寿命が長い。その分、景気の波にも左右されやすいと言われるが、同社はそれを理解した上で、景気の悪い時も利益を出し続けられる強い会社を実現しようとしているのだ。代表取締役社長・多田野宏一氏が現職についた2003年以降を見ても、業績は着実に成長している。リーマンショックの影響を受けつつ2010年を底に回復し、2015年には最高益を達成している。

アジアやアフリカでは今後も人口が増えると予測されている。同時にそれらの国や地域ではインフラ整備が進むことから、LEは長期的かつ世界的な規模で見れば成長産業であると言える。同社は、LE世界No.1という目標を掲げ、さらなる成長を果たしていく考えだ。

ただし、短期的には需要の波が上下する傾向に変わりはない。また、世界規模で進行する気候変動や政治経済の不安定化、そして国内における少子高齢化による労働力不足などといった、社会の変化にも対応していく必要がある。そのため同社は、“商品力”“製品品質”“サービス力”“中古車価値”の四拍子が揃ったメーカーを目指す一方、様々な環境の変化に対応すべく技術革新にも積極的に取り組んでいる。

その技術革新を進める上で重要な鍵を握るのは技術研究所の存在だ。同社が追い求めるのは「より重いものをより高く、遠くへ」運べる技術だが、その中で今後は機械の軽量化や、人間の意志のままに動かせる随意性、そしてAIによって機械が自分で適切な判断をしながら動けるようになる自律化といった技術が重要となる。さらに「吊り上げる」「支える」といった、これまでのクレーンや特殊車両のイメージに留まらないイノベーティブな開発も求められる。近未来の社会を想像し、そこで求められるLEの機能やデザインを導き出して実現していくことが技術研究所の使命だ。

その使命を果たすため技術研究所では、外部研究機関との共同研究に積極的に取り組み、成果を上げてきた。また2017年以降は、理工学系以外の研究者の採用し、従来の同社にはない知見や知識を取り入れることで、これまでにはないアイデアを得ることにも成功している。今後も理工学系の技術者にこだわらずに積極的にメンバーを増やしていく計画だが、求めるのは技術者だけではない。デザイナーが持つクリエイティビティとイマジネーションも、技術研究所の使命を果たすために欠かせない要素だと考えている。

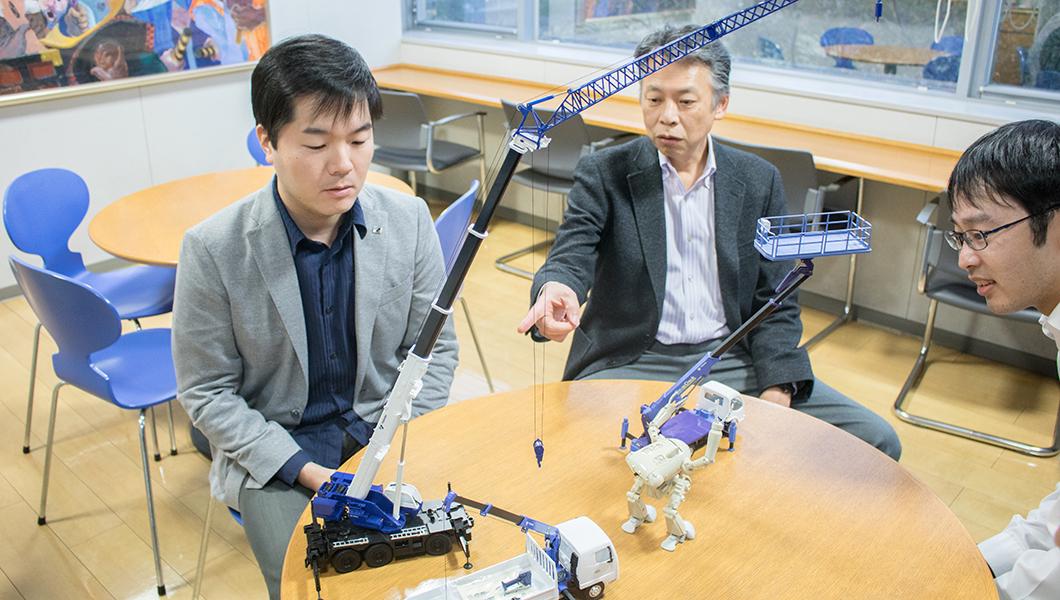

技術者とデザイナーの連携で建設のプロセスを変えるダイナミズム

技術研究所の中にはデザインユニットという部署が設けられている。基本的に量産品の開発には携わらない技術研究所の中でも、デザインユニットは事情が異なっており、同社内で発生するデザインワークの一切を担う。次世代を見据えたコンセプチュアルなアドバンストデザインだけではなく、量産を前提としたプロダクトデザインや製品外観に描くロゴやピクト類の意匠制作、さらにプロモーション用のカタログや動画の制作に至るまで、担当する業務は多岐に渡る。

LE製品は部品点数が多く、複雑な機械であるため基本的に1人のエンジニアがマルチタスクで業務を担当している。それはデザイナーにも当てはまるが、LEのような建設機械のプロダクトデザインは、量産設計に入る前に、生産技術上の起こり得る問題は一通り解決しておかなければならない。そのため、本質的に量産品の開発工程とは相いれない要素も抱えており、デザインユニットが技術研究所の中に属する理由にはこのような背景がある。

今後は技術革新という課題にも取り組まなければいけない。そこで、これまで以上にアドバンスドデザインに注力することに加え、デザイン領域における外部との共同研究にも取り組むべく、より多彩なスキルを持ったデザイナーを採用したい考えである。

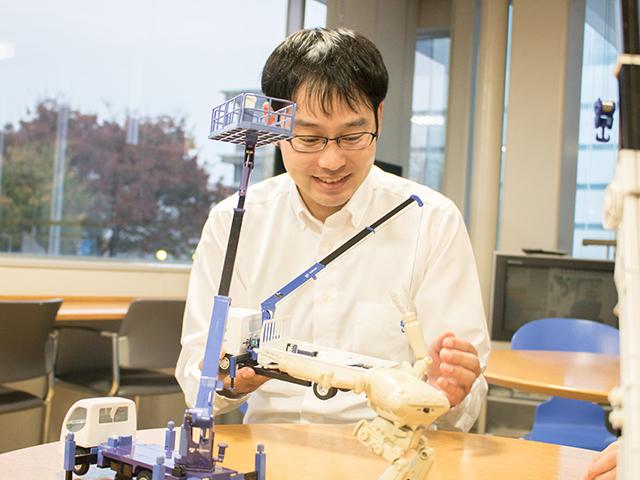

人事部 人事グループ・松賀圭祐氏は、技術革新を進めていく上でのデザイナーの役割について、次のように語る。松賀氏自身も、もともとは開発部門に所属しキャビンの刷新を担当した技術者だ。

「技術者が発想することは、必ずしも具体的なイメージが伴うとは限りません。ビジュアル化して具体的なイメージを共有することで、初めて実現の可能性が生まれる技術もあります」(松賀氏)

実際同社では、これまでにもデザイン先行で生まれ、量産化に至った機能は数多く存在する。ボトムアップ型で実現する術を考える技術者と、将来の社会像を思い描くことから発想を膨らませるデザイナーが協力しながら、将来の技術ロードマップを作り実現を目指す。それが技術研究所として掲げる理想のプロセスである。

LEの技術開発に携わる魅力を、技術研究所長・野口真児氏に聞いた。

「技術研究所のアウトプットによって会社は大きく変わります。そういう意味で我々は、タダノの中枢を担っているという自負を持って仕事に取り組んでいます。建築の世界では2D設計から3D設計への移行がこれから本格化していきます。そういった中で建設機械を変えることで、建設作業のプロセスそのものを変えていける可能性がある。そういったダイナミズムを感じられることが大きな魅力です。デザインに関しても、我々が持っていない技術は世の中に沢山あります。そういった知見や知識を持っている人であれば、第一人者として活躍していだけますので、自分で切り開いていきたいという意欲を持った方に、ぜひご参画いただきたいと考えています」(野口氏)

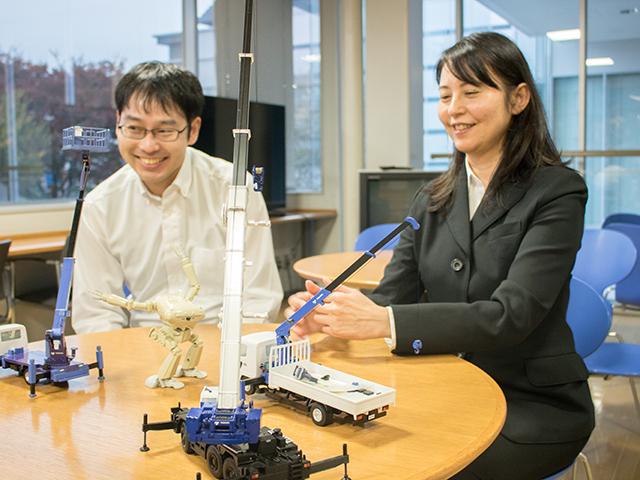

同社が扱うクレーンや高所作業車は、走行姿勢と作業姿勢の切り替えに始まり、ブームの長さや角度によって様々に変形する特殊な機械だ。体の大きさもあいまって、ロボットを想起させる。同社には松賀氏を含め、そこに魅力を感じて入社を決めた技術者が少なくはない。それと同様にその世界観に胸を躍らせるデザイナーは、プロダクト領域だけではなく、グラフィック領域に身を置く人の中にも存在するだろう。このようなプロダクトに携われるチャンスは、世の中全体を見渡してもそうそうあるものではない。しかも2016年にリリースしたラフテレーンクレーンのG4シリーズでグッドデザイン賞を取得するなど、デザイン力の高さが公に認められた会社でもある。香川県高松市という生活環境抜群な土地で、ぜひそのダイナミズムに浸ってみて欲しい。

LE製品は部品点数が多く、複雑な機械であるため基本的に1人のエンジニアがマルチタスクで業務を担当している。それはデザイナーにも当てはまるが、LEのような建設機械のプロダクトデザインは、量産設計に入る前に、生産技術上の起こり得る問題は一通り解決しておかなければならない。そのため、本質的に量産品の開発工程とは相いれない要素も抱えており、デザインユニットが技術研究所の中に属する理由にはこのような背景がある。

今後は技術革新という課題にも取り組まなければいけない。そこで、これまで以上にアドバンスドデザインに注力することに加え、デザイン領域における外部との共同研究にも取り組むべく、より多彩なスキルを持ったデザイナーを採用したい考えである。

人事部 人事グループ・松賀圭祐氏は、技術革新を進めていく上でのデザイナーの役割について、次のように語る。松賀氏自身も、もともとは開発部門に所属しキャビンの刷新を担当した技術者だ。

「技術者が発想することは、必ずしも具体的なイメージが伴うとは限りません。ビジュアル化して具体的なイメージを共有することで、初めて実現の可能性が生まれる技術もあります」(松賀氏)

実際同社では、これまでにもデザイン先行で生まれ、量産化に至った機能は数多く存在する。ボトムアップ型で実現する術を考える技術者と、将来の社会像を思い描くことから発想を膨らませるデザイナーが協力しながら、将来の技術ロードマップを作り実現を目指す。それが技術研究所として掲げる理想のプロセスである。

LEの技術開発に携わる魅力を、技術研究所長・野口真児氏に聞いた。

「技術研究所のアウトプットによって会社は大きく変わります。そういう意味で我々は、タダノの中枢を担っているという自負を持って仕事に取り組んでいます。建築の世界では2D設計から3D設計への移行がこれから本格化していきます。そういった中で建設機械を変えることで、建設作業のプロセスそのものを変えていける可能性がある。そういったダイナミズムを感じられることが大きな魅力です。デザインに関しても、我々が持っていない技術は世の中に沢山あります。そういった知見や知識を持っている人であれば、第一人者として活躍していだけますので、自分で切り開いていきたいという意欲を持った方に、ぜひご参画いただきたいと考えています」(野口氏)

同社が扱うクレーンや高所作業車は、走行姿勢と作業姿勢の切り替えに始まり、ブームの長さや角度によって様々に変形する特殊な機械だ。体の大きさもあいまって、ロボットを想起させる。同社には松賀氏を含め、そこに魅力を感じて入社を決めた技術者が少なくはない。それと同様にその世界観に胸を躍らせるデザイナーは、プロダクト領域だけではなく、グラフィック領域に身を置く人の中にも存在するだろう。このようなプロダクトに携われるチャンスは、世の中全体を見渡してもそうそうあるものではない。しかも2016年にリリースしたラフテレーンクレーンのG4シリーズでグッドデザイン賞を取得するなど、デザイン力の高さが公に認められた会社でもある。香川県高松市という生活環境抜群な土地で、ぜひそのダイナミズムに浸ってみて欲しい。

PR

すべて見るインタビュー

── 技術研究所全体のマネジメント方針をお話し下さい。

先ほど機械を自律させたいと申し上げましたが、私は技術研究所の組織自体を自律的な組織にしたいと考えています。柔軟な発想をもとに、手段だけでなく研究テーマも自分たちで考えてテーマアップすることが理想です。

それを実現するためには新しい風も取り入れる必要があります。そこで現在、中途採用に力を入れているところです。我々が必要とする技術領域の広がりとともに、最近は天文学や地球物理学、量子力学など、これまで接点がないと思っていた領域の研究者のスキルが実は有効であると気付きました。ゆえに工学系の研究者にこだわらず、ターゲットを広げて採用活動を行っています。その上... 続きを読む

企業情報

会社名

株式会社タダノ

業界

製造・メーカー系 > 電気・電子・機械・半導体

資本金

130億2156万8461円

売上(3年分)

2018年 3月 1737億円

2017年 3月 1796億円

2016年 3月 2094億円

設立年月

1948年08月

代表者氏名

多田野 宏一

事業内容

建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売

株式公開(証券取引所)

東証一部

従業員数

3311人

平均年齢

42歳

本社住所

香川県高松市新田町甲34番地

この企業と同じ業界の企業

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- 製造・メーカー系

- 電気・電子・機械・半導体

- 株式会社タダノの中途採用/求人/転職情報