株式会社エクスメディオ

- IT/Web・通信・インターネット系

- サービス系

「テクノロジーの力で世界の健康寿命を5年延ばす!」医師専用SNS『ヒポクラ』を運営するヘルステックベンチャー

上場を目指す

自社サービス製品あり

シェアトップクラス

残業少なめ

企業について

AIやICT技術を利用した医師の臨床をエンパワーメントする医師専用SNS『ヒポクラ』を提供

各科の医師が専門知識・知見を共有し、臨床力を高め合う医師専用SNS『ヒポクラ』を提供している。

「ヒポクラ」の主要機能は、次の3つ。

●知見共有

全診療科の医師同士が臨床経験に基づく知見を共有し深め合うとともに、AIが臨床の問題解決をサポートするサービス。

●Bibgraph

英文の医学系論文の検索エンジンを日本語で検索でき、日本語に自動翻訳された論文タイトルや概要を読むことができる論文検索サービス。「知見共有」とも連動しており、「知見共有」に投じられた投稿に対して、AIが参考論文をリコメンドする機能も提供している。

●コンサルト

時間や場所を問わず、各領域の専門医に診療アドバイスを受けられる「コンサルト」機能は、皮膚疾患「ヒフミルくん」から始まり、眼疾患「メミルちゃん」、心不全・心電図「ハトミル」、呼吸器疾患「肺ミル」、希少疾患「HAEコンサルト」など領域を拡大している。アドバイスは、平均30分程で返信が届き、へき地・離島、在宅、診療所・単科病院勤務の医師など、周囲に相談できる専門医がいらっしゃらない医師に特にご利用いただいている。

『ヒポクラ』の特長は、Doctor to Doctor(DtoD)のコミュニケーションがサービスの根幹にあること。現在約6万名の医師が会員登録しており、全科の先生方が匿名で気兼ねなく議論を深める場は、さながらオンライン上の総合病院のようだ。

「『ヒポクラ』を提供することで「医療リソース偏在の解消」「診療治療精度の向上」「専門的診療支援」に寄与することを目指し、全ての企業活動が、患者の重症化防止の一助となり、健康寿命の延伸を実現していくこと。それが社会における当社の存在意義と考えている。」と代表取締役の澤田敬嗣氏は言う。

「ヒポクラ」の主要機能は、次の3つ。

●知見共有

全診療科の医師同士が臨床経験に基づく知見を共有し深め合うとともに、AIが臨床の問題解決をサポートするサービス。

●Bibgraph

英文の医学系論文の検索エンジンを日本語で検索でき、日本語に自動翻訳された論文タイトルや概要を読むことができる論文検索サービス。「知見共有」とも連動しており、「知見共有」に投じられた投稿に対して、AIが参考論文をリコメンドする機能も提供している。

●コンサルト

時間や場所を問わず、各領域の専門医に診療アドバイスを受けられる「コンサルト」機能は、皮膚疾患「ヒフミルくん」から始まり、眼疾患「メミルちゃん」、心不全・心電図「ハトミル」、呼吸器疾患「肺ミル」、希少疾患「HAEコンサルト」など領域を拡大している。アドバイスは、平均30分程で返信が届き、へき地・離島、在宅、診療所・単科病院勤務の医師など、周囲に相談できる専門医がいらっしゃらない医師に特にご利用いただいている。

『ヒポクラ』の特長は、Doctor to Doctor(DtoD)のコミュニケーションがサービスの根幹にあること。現在約6万名の医師が会員登録しており、全科の先生方が匿名で気兼ねなく議論を深める場は、さながらオンライン上の総合病院のようだ。

「『ヒポクラ』を提供することで「医療リソース偏在の解消」「診療治療精度の向上」「専門的診療支援」に寄与することを目指し、全ての企業活動が、患者の重症化防止の一助となり、健康寿命の延伸を実現していくこと。それが社会における当社の存在意義と考えている。」と代表取締役の澤田敬嗣氏は言う。

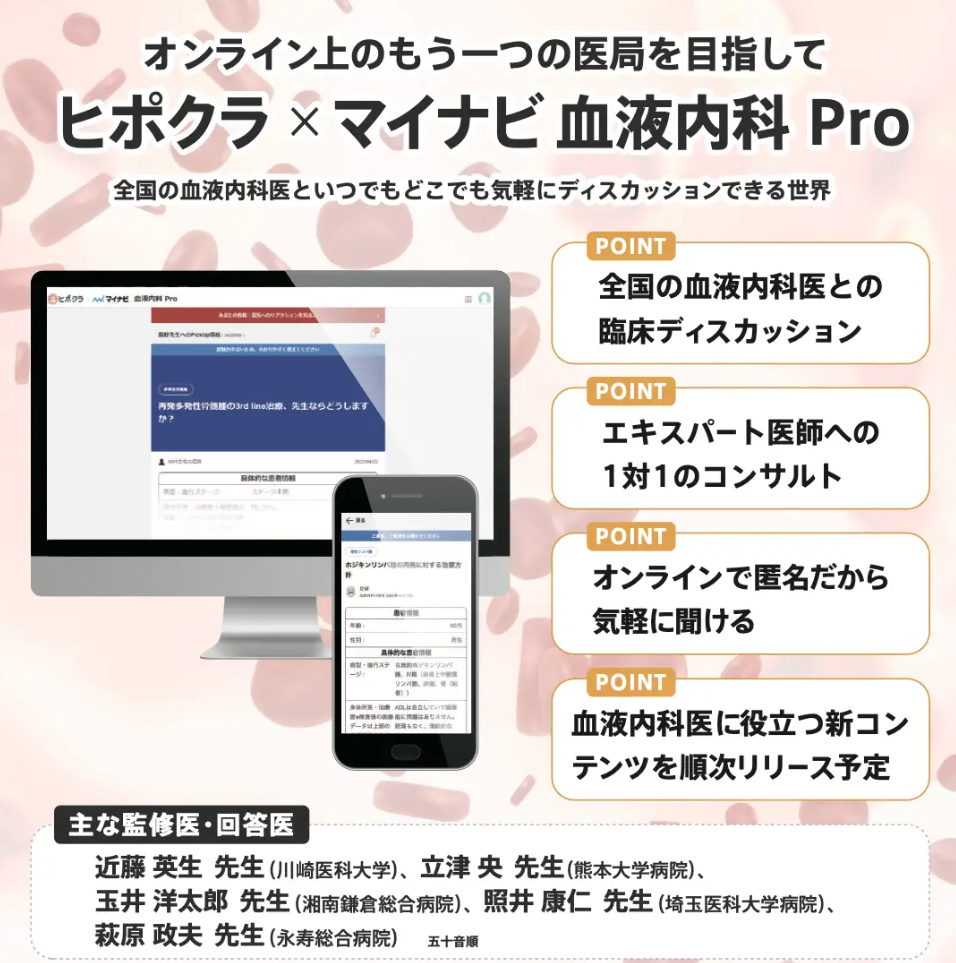

血液内科の医師6人に1人が参加するオンライン医局『ヒポクラ 血液内科 Pro』をオープン

エクスメディオが培ってきたDoctor to Doctorのコミュニケーション機能や専門医に匿名相談できるコンサルト機能などを、血液内科専用にアップグレードし、全国の血液内科医が集うオンライン医局として2022年5月にオープンした場が『ヒポクラ 血液内科 Pro』だ。

オープンから約4か月で500名近くの血液内科医が参加し、日々オンライン症例検討(会員医師が投稿した症例に対して、他の会員医師が意見や情報をフィードバックする公開カンファレンス)が行われている。

2022年10月には次の3つをリニューアルした。

●臨床相談・症例検討に加えて、投稿・交流できるテーマを拡大

「臨床相談・症例検討」といった使い方に加え、もっと気軽で幅広く情報交換やリクエスト、リアクションができるよう、投稿・交流のテーマを拡大し、血液内科医にとって「ここに来ると何か発見がある」場所に進化させた。

●医局・学会・製薬会社等も「公式アカウント」で参加可能、医師とインタラクティブな情報交換ができる

例えば、ある医局が抄読会の医学論文と感想を共有する → 投稿内容に興味を持った『ヒポクラ 血液内科 Pro』会員医師がコメントしたりリアクションしたりする → そのうちに波長が合うと感じた会員医師がその医局の門を叩く……といったご縁やつながりを提供していく。

●自分好みのタイムラインを作成できるフォロー機能などUX・UIデザインを進化

いつも有意義な投稿・コメントをしていただける先生のアカウントや公式アカウントをフォローできるようになる。それによりオリジナルのタイムラインが作れるだけでなく、フォローしたアカウントが新たに投稿すると通知が届くなど、情報収集を効率化させる。また、気軽に心地よく利用できる優しさを感じるUIデザインに刷新。交流を活発化させるプロフィール欄、シンプルな投稿フォーム、リアクション機能など、場のエンゲージメント向上につながるディテールも改善し、UXを向上させる。

利用いただいた医師からは、

「他の病院ではどう思っているかを知ることができるため、明日明後日の臨床に役立てられる。普段の職場では経験値の高い先生に聞くのは恐れ多くてできないことも気軽に相談できる。」

「1つ目の治療がだめで、2つ目の治療を考えても正解がない中、論文をどう解釈するか、実臨床で経験が乏しい部分をどう考えるかを悩んだときに、「血液内科 Pro」に相談することで、本質的なことをついていただけるコメントがあり、とても勉強になった。」

などポジティブな評価をいただいており、リニューアル後、約4か月間で1,500回以上の血液内科医同士のエンゲージメントが生まれている。

血液内科医は全国に約2,700名弱と少なく、医療圏によっては周りに気軽に相談できる血液内科医がいないという課題を抱えている。今後も当社は全国の血液内科医が集う「オンライン医局」を提供することで、医師の臨床をエンパワーメントしていく。

オープンから約4か月で500名近くの血液内科医が参加し、日々オンライン症例検討(会員医師が投稿した症例に対して、他の会員医師が意見や情報をフィードバックする公開カンファレンス)が行われている。

2022年10月には次の3つをリニューアルした。

●臨床相談・症例検討に加えて、投稿・交流できるテーマを拡大

「臨床相談・症例検討」といった使い方に加え、もっと気軽で幅広く情報交換やリクエスト、リアクションができるよう、投稿・交流のテーマを拡大し、血液内科医にとって「ここに来ると何か発見がある」場所に進化させた。

●医局・学会・製薬会社等も「公式アカウント」で参加可能、医師とインタラクティブな情報交換ができる

例えば、ある医局が抄読会の医学論文と感想を共有する → 投稿内容に興味を持った『ヒポクラ 血液内科 Pro』会員医師がコメントしたりリアクションしたりする → そのうちに波長が合うと感じた会員医師がその医局の門を叩く……といったご縁やつながりを提供していく。

●自分好みのタイムラインを作成できるフォロー機能などUX・UIデザインを進化

いつも有意義な投稿・コメントをしていただける先生のアカウントや公式アカウントをフォローできるようになる。それによりオリジナルのタイムラインが作れるだけでなく、フォローしたアカウントが新たに投稿すると通知が届くなど、情報収集を効率化させる。また、気軽に心地よく利用できる優しさを感じるUIデザインに刷新。交流を活発化させるプロフィール欄、シンプルな投稿フォーム、リアクション機能など、場のエンゲージメント向上につながるディテールも改善し、UXを向上させる。

利用いただいた医師からは、

「他の病院ではどう思っているかを知ることができるため、明日明後日の臨床に役立てられる。普段の職場では経験値の高い先生に聞くのは恐れ多くてできないことも気軽に相談できる。」

「1つ目の治療がだめで、2つ目の治療を考えても正解がない中、論文をどう解釈するか、実臨床で経験が乏しい部分をどう考えるかを悩んだときに、「血液内科 Pro」に相談することで、本質的なことをついていただけるコメントがあり、とても勉強になった。」

などポジティブな評価をいただいており、リニューアル後、約4か月間で1,500回以上の血液内科医同士のエンゲージメントが生まれている。

血液内科医は全国に約2,700名弱と少なく、医療圏によっては周りに気軽に相談できる血液内科医がいないという課題を抱えている。今後も当社は全国の血液内科医が集う「オンライン医局」を提供することで、医師の臨床をエンパワーメントしていく。

リモート×対面を自由自在に組み合わせられる働き方を推進

元々週1日のリモートワーク制度を導入していた当社だが、コロナ禍の影響により通勤やオフィスでの感染リスクを下げ、従業員の健康面や安全面を守るために原則フルリモートワークでの働き方へシフトチェンジをした。

ここ数年で社会・経済もWithコロナに適応し、当社もWithコロナの中で新たな働き方を模索する中で、フルリモートワークを基本とした働き方でも高いパフォーマンスを発揮できている一方で、プロダクトのUX/UI改善、新規機能開発、ビジネスのディスカッションなどの場面において、自発的にオフィスに集まる機会が増えてきていた。「対面で話したほうが早くゴールにたどり着けることもある」「久しぶりに顔を合わせることでコミュニケーションが活発化する」などのメリットを実感することも多く、推進してきたフルリモートワークはこうして見直しを行うこととなった。

見直しした結果は、理想に近い働き方として、リモート/出社を決め打ちするのではなく、育児や介護などのライフスタイル、プロジェクトの状況などに合わせて、リモートワーク×対面チームワークを自由自在に組み合わせられるハイブリッドな働き方を推進していくこととなった。従業員からは「家庭や業務状況に合った出社可否が出来る事に加えて、フレックスタイム制も導入しており、ワークライフバランスが整ったと感じる。」との声が挙がった。

なお、四半期に一度実施する全社キックオフは懇親会も含めて対面で行っており、オフラインコミュニケーションも大切にする文化は今後も継続していく方針だ。

ここ数年で社会・経済もWithコロナに適応し、当社もWithコロナの中で新たな働き方を模索する中で、フルリモートワークを基本とした働き方でも高いパフォーマンスを発揮できている一方で、プロダクトのUX/UI改善、新規機能開発、ビジネスのディスカッションなどの場面において、自発的にオフィスに集まる機会が増えてきていた。「対面で話したほうが早くゴールにたどり着けることもある」「久しぶりに顔を合わせることでコミュニケーションが活発化する」などのメリットを実感することも多く、推進してきたフルリモートワークはこうして見直しを行うこととなった。

見直しした結果は、理想に近い働き方として、リモート/出社を決め打ちするのではなく、育児や介護などのライフスタイル、プロジェクトの状況などに合わせて、リモートワーク×対面チームワークを自由自在に組み合わせられるハイブリッドな働き方を推進していくこととなった。従業員からは「家庭や業務状況に合った出社可否が出来る事に加えて、フレックスタイム制も導入しており、ワークライフバランスが整ったと感じる。」との声が挙がった。

なお、四半期に一度実施する全社キックオフは懇親会も含めて対面で行っており、オフラインコミュニケーションも大切にする文化は今後も継続していく方針だ。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)

PR

すべて見る社員の声

すべて見る求職者の声

企業情報

会社名

株式会社エクスメディオ

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス

サービス系 > 医療・福祉・介護サービス

企業の特徴

上場を目指す、自社サービス製品あり、シェアトップクラス、残業少なめ資本金

1億9,932万円

設立年月

2014年12月

代表者氏名

澤田 敬嗣

事業内容

インターネット等のネットワークシステムを利用した医療支援ソフトウェア・ITサービスの企画・研究・開発、人工知能の研究・開発

【受賞歴等】

・情報通信研究機構 起業家万博で総務大臣賞(最優秀賞)を受賞

・総務省の「ICTイノベーション創出プログラム(I-Challenge!)」に採択

・日経デジタルヘルスの「ベンチャーが選ぶ注目のベンチャー」にランクイン

株式公開(証券取引所)

主要取引先

・大手製薬企業 複数社 ・国内大手メーカー 複数社

従業員数

24人

本社住所

東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー 10階

この企業と同じ業界の企業

👋

株式会社エクスメディオに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- 株式会社エクスメディオの中途採用/求人/転職情報