ケイスリー株式会社

- IT/Web・通信・インターネット系

- コンサルティング・リサーチ

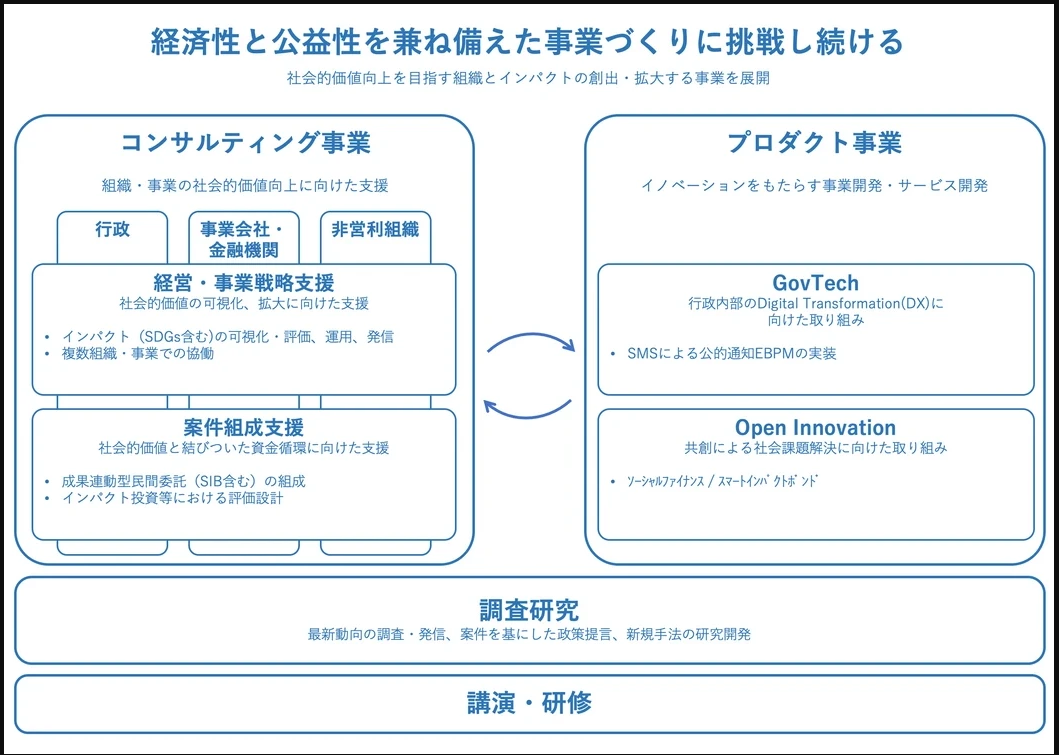

経済性と公益性を兼ね備えた事業づくりに挑戦し続ける

上場を目指す

自社サービス製品あり

企業について

コンサルティングとプロダクトの両輪で社会課題解決目指す

ケイスリーは2016年4月、PwCコンサルティングでコンサルタントとして、主に官公庁向けの支援に従事していた代表取締役CEOの幸地正樹氏が「日本でもインパクト投資の手法として、(課題解決の成果に対し報酬を出す契約である)ソーシャルインパクトボンドの導入をもっと進めたい」と設立したスタートアップだ。

ケイスリーが目指すのは、社会課題解決の基盤づくり。これまでに、地方自治体のSDGs推進支援、ソーシャルインパクトボンドの導入推進など、新しい社会的課題解決手法の構築に携わってきた。地方自治体へのコンサルティング事業と、行政分野を対象にしたGovTechプロダクト事業を両輪として展開している。

2017年8月には、日本初のソーシャルインパクトボンドを組成し、八王子市で成果連動型の大腸がん検診受診率向上事業に行政アドバイザーとして関わったケイスリー。その後、広島県内6市で実施した大腸がん受診勧奨事業で得た知見もあわせ、厚生労働省の支援のもとで、2019年3月から沖縄県浦添市で機械学習と行動経済学の知見を用いたプロダクトの実証実験を開始した。浦添市では、大腸がん検診の受信を勧めるメッセージをSMS経由で、国民健康保険に加入する1万7000人の住民に自治体から自動で配信するサービスを、SMS配信事業のアクリートとの提携により行っている。

この実証実験をベースに、さらに公的通知自動化サービスとして進化させたのが、同社が開発中のGovTechプロダクト「BetterMe」だ。BetterMeは2019年10月、500 KOBE ACCELARATORSにも採択され、現在開発を本格化させている。

ケイスリー取締役CFOの森山健氏は、「コンサルティングとGovTechの両輪で事業展開することで、自治体が抱える課題を発掘して、解決手法を見つけ、洗練し、プロダクトとして戻すという流れを作ることができ、PDCAをまわすことを可能にしている」と同社の特性について説明する。実際、自治体で支援を行うときにも役所の担当者と行動をともにして、住民からのヒアリングをもとにPDCAサイクルに反映しているという森山氏は「現場は大事」と語る。

事業のうち、コンサルティング領域では、現場に近いNPOから国際イニシアチブまで、さまざまな規模の組織について、産官学および金融との連携にかかわる戦略策定から、案件組成に不可欠な現場支援まで、幅広くサービスを提供しているという。

「IT系スタートアップがいきなり地方自治体へプロダクトを持ち込んで営業しても、門前払いされることも多い。ケイスリーでは、成果連動型のソーシャルインパクトボンドを取り入れる手法や、コンペで政策課題の解決を目指す方法をコンサルティングで伝え、課題解決のためにテクノロジーを掛け合わせることで、実際の社会課題解決につなげることを目指している」(森山氏)

また、官民が連携し、成果に連動して報酬が得られるソーシャルインパクトボンドの効用については、森山氏は次のように述べている。「課題に対して、例えばSMSのサービスというモノを売るのでは、1配信につき単価数円といったつまらないビジネスになってしまう。『受診者が増えたら1万円』といった成果・付加価値を売るという形に切り替えることで面白いサービスができ、行政コストの適正化も図ることができる」(森山氏)

浦添市のケースでは、職員が検診を勧める電話などをかけるのにかかる年間4万2000時間を人件費として換算すると、およそ1.3億円をSMSの自動送付で置き換えることができると試算。また受診率を12%改善できるとすれば、早期治療により適正化できる医療費は年間約2000万円と見積もられている。

ケイスリーが目指すのは、社会課題解決の基盤づくり。これまでに、地方自治体のSDGs推進支援、ソーシャルインパクトボンドの導入推進など、新しい社会的課題解決手法の構築に携わってきた。地方自治体へのコンサルティング事業と、行政分野を対象にしたGovTechプロダクト事業を両輪として展開している。

2017年8月には、日本初のソーシャルインパクトボンドを組成し、八王子市で成果連動型の大腸がん検診受診率向上事業に行政アドバイザーとして関わったケイスリー。その後、広島県内6市で実施した大腸がん受診勧奨事業で得た知見もあわせ、厚生労働省の支援のもとで、2019年3月から沖縄県浦添市で機械学習と行動経済学の知見を用いたプロダクトの実証実験を開始した。浦添市では、大腸がん検診の受信を勧めるメッセージをSMS経由で、国民健康保険に加入する1万7000人の住民に自治体から自動で配信するサービスを、SMS配信事業のアクリートとの提携により行っている。

この実証実験をベースに、さらに公的通知自動化サービスとして進化させたのが、同社が開発中のGovTechプロダクト「BetterMe」だ。BetterMeは2019年10月、500 KOBE ACCELARATORSにも採択され、現在開発を本格化させている。

ケイスリー取締役CFOの森山健氏は、「コンサルティングとGovTechの両輪で事業展開することで、自治体が抱える課題を発掘して、解決手法を見つけ、洗練し、プロダクトとして戻すという流れを作ることができ、PDCAをまわすことを可能にしている」と同社の特性について説明する。実際、自治体で支援を行うときにも役所の担当者と行動をともにして、住民からのヒアリングをもとにPDCAサイクルに反映しているという森山氏は「現場は大事」と語る。

事業のうち、コンサルティング領域では、現場に近いNPOから国際イニシアチブまで、さまざまな規模の組織について、産官学および金融との連携にかかわる戦略策定から、案件組成に不可欠な現場支援まで、幅広くサービスを提供しているという。

「IT系スタートアップがいきなり地方自治体へプロダクトを持ち込んで営業しても、門前払いされることも多い。ケイスリーでは、成果連動型のソーシャルインパクトボンドを取り入れる手法や、コンペで政策課題の解決を目指す方法をコンサルティングで伝え、課題解決のためにテクノロジーを掛け合わせることで、実際の社会課題解決につなげることを目指している」(森山氏)

また、官民が連携し、成果に連動して報酬が得られるソーシャルインパクトボンドの効用については、森山氏は次のように述べている。「課題に対して、例えばSMSのサービスというモノを売るのでは、1配信につき単価数円といったつまらないビジネスになってしまう。『受診者が増えたら1万円』といった成果・付加価値を売るという形に切り替えることで面白いサービスができ、行政コストの適正化も図ることができる」(森山氏)

浦添市のケースでは、職員が検診を勧める電話などをかけるのにかかる年間4万2000時間を人件費として換算すると、およそ1.3億円をSMSの自動送付で置き換えることができると試算。また受診率を12%改善できるとすれば、早期治療により適正化できる医療費は年間約2000万円と見積もられている。

行動経済学とデータでよりよい意思決定を促すプロダクトづくり

ケイスリーでは事業コンセプトに掲げる「社会課題を最速で解決するための基盤をつくる」を実現するために、データサイエンスと行動経済学を組み合わせ、プロダクトへ取り入れようとしている。

浦添市の実証では、単に自治体から住民への告知を紙からSMSに変えたというだけではなく、どういうメッセージを送るかでも、がん検診の受診率に差が出ているという森山氏。例えば、他の民間業者がこれまで手を付けていなかった、「無関心期」にある未検診者へのメッセージ配信では、受診率1%だったところが16%にまで向上したという。「文面は30パターンほど用意し、12回の配信でPDCAをまわして改善していったところ、よい実証成果が得られたと思う。メッセージへの反応(ナッジ)には地域性もあるようだ」(森山氏)

森山氏は「検診に行かない人には、交通手段がない、検診に行く時間やお金がつくれないなど、何らかの理由があり、これが検診率と密接に関連している。面倒くさがり屋だとか、健康意識が低いと決めつけるのではなく、これこそを行動経済学の知識で階層化していくと、よりよい成果が得られるだろう」と話す。「そのほか、気温と受診率などにも相関がある。今後、行政データや行動データなどのデータベースを拡張し、ビッグデータを解析することでも成果がさらに上がるのではないか」(森山氏)

「行動経済学はノーベル経済学賞を4回受賞している分野だが、紙と鉛筆で研究が行われている非常にアナログな世界。まだテクノロジーがそれほど使われていないので、これはチャンスだと感じている。行動経済学をデジタル化・インフラ化することで、現在手がけているがん検診の受診勧奨だけでなく、今感染症で話題になっているソーシャルディスタンス対策や、災害時の自治体からの迅速で的確な発信などにも役立てることができるようになるだろう」と森山氏は言う。

森山氏は「人間の意思決定の数理モデル化、ナッジと呼ばれる人の行動のきっかけとなるしかけ(浦添市の例ではメッセージの内容に当たる)、成果の効果測定の3つをそろえることで、PDCAサイクルをまわして、行動経済学のデジタル化に取り組むことができる」と考えている。

「行動経済学でアナリティクスカンパニーをやる、というのは世界でも例がない。行動経済学をデジタル化して、API開放することにより、ショートメッセージだけでなく、LINEでも、チャットボットと組み合わせても使えるようにできる。チャネルは多様化させるとして、エンジンとなる部分をこれから掘り下げていけば、世界にないサービス、テクノロジーが提供できると考えている」(森山氏)

浦添市の実証では、単に自治体から住民への告知を紙からSMSに変えたというだけではなく、どういうメッセージを送るかでも、がん検診の受診率に差が出ているという森山氏。例えば、他の民間業者がこれまで手を付けていなかった、「無関心期」にある未検診者へのメッセージ配信では、受診率1%だったところが16%にまで向上したという。「文面は30パターンほど用意し、12回の配信でPDCAをまわして改善していったところ、よい実証成果が得られたと思う。メッセージへの反応(ナッジ)には地域性もあるようだ」(森山氏)

森山氏は「検診に行かない人には、交通手段がない、検診に行く時間やお金がつくれないなど、何らかの理由があり、これが検診率と密接に関連している。面倒くさがり屋だとか、健康意識が低いと決めつけるのではなく、これこそを行動経済学の知識で階層化していくと、よりよい成果が得られるだろう」と話す。「そのほか、気温と受診率などにも相関がある。今後、行政データや行動データなどのデータベースを拡張し、ビッグデータを解析することでも成果がさらに上がるのではないか」(森山氏)

「行動経済学はノーベル経済学賞を4回受賞している分野だが、紙と鉛筆で研究が行われている非常にアナログな世界。まだテクノロジーがそれほど使われていないので、これはチャンスだと感じている。行動経済学をデジタル化・インフラ化することで、現在手がけているがん検診の受診勧奨だけでなく、今感染症で話題になっているソーシャルディスタンス対策や、災害時の自治体からの迅速で的確な発信などにも役立てることができるようになるだろう」と森山氏は言う。

森山氏は「人間の意思決定の数理モデル化、ナッジと呼ばれる人の行動のきっかけとなるしかけ(浦添市の例ではメッセージの内容に当たる)、成果の効果測定の3つをそろえることで、PDCAサイクルをまわして、行動経済学のデジタル化に取り組むことができる」と考えている。

「行動経済学でアナリティクスカンパニーをやる、というのは世界でも例がない。行動経済学をデジタル化して、API開放することにより、ショートメッセージだけでなく、LINEでも、チャットボットと組み合わせても使えるようにできる。チャネルは多様化させるとして、エンジンとなる部分をこれから掘り下げていけば、世界にないサービス、テクノロジーが提供できると考えている」(森山氏)

多様なバックグラウンドを持つボードメンバー

■代表取締役CEO 幸地正樹

PwCコンサルティング合同会社にて中央省庁等への戦略策定支援等に10年従事。ソーシャルインパクトボンドを日本で普及させるべく独立し、ケイスリーを2016年に設立。琉球大学非常勤講師、GSG国内諮問委員会事務局。

■取締役CKO 落合千華

慶應義塾大学大学院修了後、化学系R&Der、経営コンサルタント、大学研究員を経て創業時よりケイスリーに参画。中央省庁からNPOまで幅広くインパクト経営支援に従事。慶應義塾大学政策・メディア研究科研究員、同博士後期課程在学中。

■取締役CFO 森山健

主にGovTechとFinTechの新規事業開発に取り組んでいる。ゴールドマン・サックス投資銀行部門、投資会社ポートフォリオ・マネージャー、インパクト投資に特化したエンジェル投資家を経て現職。オックスフォード大学行政大学院修了。

取締役COO 片岡和人

郵政省(総務省)にて電子政府・自治体の推進に従事の後、DeNAにて営業、IR、経営企画、新規事業に11年間従事。みんなのウェディング、DeNAトラベルを経てエクサウィザーズに参画。合併・経営統合、2度の資金調達を実行。

PwCコンサルティング合同会社にて中央省庁等への戦略策定支援等に10年従事。ソーシャルインパクトボンドを日本で普及させるべく独立し、ケイスリーを2016年に設立。琉球大学非常勤講師、GSG国内諮問委員会事務局。

■取締役CKO 落合千華

慶應義塾大学大学院修了後、化学系R&Der、経営コンサルタント、大学研究員を経て創業時よりケイスリーに参画。中央省庁からNPOまで幅広くインパクト経営支援に従事。慶應義塾大学政策・メディア研究科研究員、同博士後期課程在学中。

■取締役CFO 森山健

主にGovTechとFinTechの新規事業開発に取り組んでいる。ゴールドマン・サックス投資銀行部門、投資会社ポートフォリオ・マネージャー、インパクト投資に特化したエンジェル投資家を経て現職。オックスフォード大学行政大学院修了。

取締役COO 片岡和人

郵政省(総務省)にて電子政府・自治体の推進に従事の後、DeNAにて営業、IR、経営企画、新規事業に11年間従事。みんなのウェディング、DeNAトラベルを経てエクサウィザーズに参画。合併・経営統合、2度の資金調達を実行。

ケイスリーの人と組織について

ケイスリーが大事にしている価値観の一つは「Impact First」。自社の利益、クライアントの利益を超えて、社会にとっての価値を優先する、という考え方です。どんなプロジェクトをやるのか、プロジェクトをどういう方向に進めるか、そうした判断において常に「社会にどんな意義があるのか」を問い、議論します。自分たちの時間やエネルギーを、自分たちが「価値がある」と信じるものに使いたい。それがひいては、自分たちやクライアントの価値につながると信じているからです。また、「Be the Change」「Respect」も大切な価値観としてあげ、自らチャレンジすること、それぞれの視点・価値観を尊重しながら 新しい世界を創り上げることを目指しています。

ケイスリーには、そうした価値観の下、コンサルティング会社、金融機関、政府機関、研究機関、メーカーなど多様なバックグラウンド、性別、ライフワークを持つメンバーが集まっています(現在、18名)。組織としての価値観は共有しながら、同時に、一人一人の個性、志向、ビジョンを尊重し、大切にしています。それは、一人一人の熱意や才能や活かされて始めて、組織としての力が発揮されると考えているからです。また、その力がなければ、新たな領域を開拓しつづけることはできないと考えているからです。

メンバー同士は、プロジェクトごとにチーム(3名~10名ほど)を組み、主にオンラインでプロジェクトを推進してきました。また組織全体でも、毎週・毎月の会議(1時間~終日)や、懇親会、研修、アートワーク、合宿などを行いながら、プロジェクトや事業の枠を超えたコミュニケーションを図り、組織の成長に繋げてきました。現在は完全オンライン化し、新たな時代に合わせたチームワークのあり方を再構築しています。

ケイスリーには、そうした価値観の下、コンサルティング会社、金融機関、政府機関、研究機関、メーカーなど多様なバックグラウンド、性別、ライフワークを持つメンバーが集まっています(現在、18名)。組織としての価値観は共有しながら、同時に、一人一人の個性、志向、ビジョンを尊重し、大切にしています。それは、一人一人の熱意や才能や活かされて始めて、組織としての力が発揮されると考えているからです。また、その力がなければ、新たな領域を開拓しつづけることはできないと考えているからです。

メンバー同士は、プロジェクトごとにチーム(3名~10名ほど)を組み、主にオンラインでプロジェクトを推進してきました。また組織全体でも、毎週・毎月の会議(1時間~終日)や、懇親会、研修、アートワーク、合宿などを行いながら、プロジェクトや事業の枠を超えたコミュニケーションを図り、組織の成長に繋げてきました。現在は完全オンライン化し、新たな時代に合わせたチームワークのあり方を再構築しています。

会社の雰囲気・特徴

.

企業情報

会社名

ケイスリー株式会社

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

コンサルティング・リサーチ > 経営/ビジネスコンサルティング・シンクタンク

企業の特徴

上場を目指す、自社サービス製品あり資本金

1億9,100万円(資本金・資本準備金)

設立年月

2016年03月

代表者氏名

代表取締役 幸地正樹

事業内容

■コンサルティング事業:行政、事業会社・金融機関、非営利組織と横断的に、組織・事業の社会的価値向上に向けた支援。

(1)経営・事業戦略支援(社会的価値の可視化、拡大に向けた支援)

(2)案件組成支援(社会的価値と結びついた資金循環に向けた支援)

■プロダクト事業:イノベーションをもたらす事業開発・サービス開発。

(1)GovTech(行政内部のDigital Transformation(DX)に向けた取り組み)

(2)Open Innovation(共創による社会課題解決に向けた取り組み)

株式公開(証券取引所)

非上場

従業員数

16人

本社住所

東京本社 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目28 - 5 axle御茶ノ水 P210 沖縄本店 〒902-0076 沖縄県那覇市字与儀86

この企業と同じ業界の企業

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- ケイスリー株式会社の中途採用/求人/転職情報