株式会社TRUSTDOCK

- IT/Web・通信・インターネット系

eKYC身分証アプリと本人確認API基盤・オペレーションを提供する「KYC as a Service」

上場を目指す

自社サービス製品あり

グローバルに活動

カジュアル面談歓迎

企業について

デジタル社会のインフラをつくる

「eKYC」をご存知でしょうか?

「オンラインで行う本人確認」を意味し、「electronic Know Your Customer」の頭文字をとった言葉です。

いま、このeKYCが社会的に注目されています。ネットサービス利用者が老若男女問わず広がり、オンライン取引・決済が急増しているからです。この流れは戻ることはないでしょう。一方でなりすましや偽造といった解決が待たれる問題も山積みです。

本格的なデジタル化に舵を切っているいまの社会の中で、どうすればeKYCのインフラを構築できるでしょうか?しかもそれは、年齢もITリテラシーも問わず、誰でも安全に使えるeKYCのインフラです。

株式会社TRUSTDOCKはこの課題にいち早く取り掛かり、いまではeKYC /KYC導入社数No.1を獲得しています。(2021年6月の東京商工リサーチ調べ)

TRUSTDOCKのeKYC /KYCサービスが支持される理由は大きく4つあります。

(1)国内唯一の本人確認の専門業者

専門業者だからこそ、本人確認の法律・システム・業務を知り尽くしたスタッフが、お客様のユースケースに合わせてご提案します。

(2)業界No.1の導入実績

導入事例は100社以上です。大企業からスタートアップ企業まで、さまざまな業種で本人確認を運用してきたノウハウがあります。

(3)関係省庁とも連携し、法令アップデートにも最短で対応

法令解釈について独自で金融庁・警察庁・経産省と提携しています。法律改正に追従し、システム面・運用面でスピーディーに対応します。

(4)導入後も安心充実のアフターフォロー

本人確認の否認理由やエラーなど改善点のフィードバック、新しい法令情報や追加機能などをご案内しています。お客様ビジネスと伴走し続けます。

実際に、プロダクト品質の高さが支持され、顧客はネットバンキングや仮想通貨の口座といった金融領域の外にも広がっています。転職サービスといった仕事領域や、ライブチケットの購入などのエンタメ領域の企業も導入しています。福岡市の実証実験フルサポート事業の実証実験に採択されたり、経済産業省の「オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」に参加したりもしています。

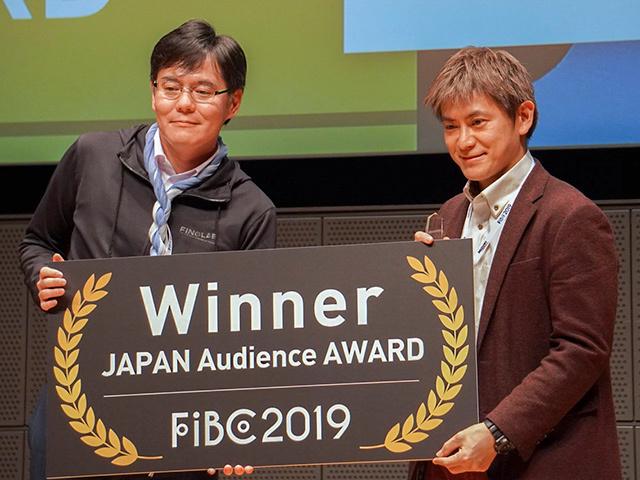

資金調達も実施し、事業スピードは加速しています。2019年5月にはSTRIVE、500 Startups Japan、Sony Innovation Fund、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを、2021年6月にはグロービス・キャピタル・パートナーズ、STRIVE、Sony Innovation Fund by IGV(※)、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とした資金調達を実施しました。

しかし、TRUSTDOCKは単に「eKYCが盛り上がっている市場だから参入しよう」とは考えません。なぜなら、eKYCは個人情報を扱うセンシティブな領域だからです。資本の論理だけで事業を運営すれば、いずれ大きな社会問題を起こしてしまいます。

そのため、健全な市場の成長を啓蒙するためにFintech協会やシェアリングエコノミー協会、OpenIDファウンデーション・ジャパン(KYCワーキンググループ)に所属しています。

TRUSTDOCKは、名実ともにeKYC市場の健全な成長を牽引するリーディングカンパニーであり続ける努力を惜しみません。

「オンラインで行う本人確認」を意味し、「electronic Know Your Customer」の頭文字をとった言葉です。

いま、このeKYCが社会的に注目されています。ネットサービス利用者が老若男女問わず広がり、オンライン取引・決済が急増しているからです。この流れは戻ることはないでしょう。一方でなりすましや偽造といった解決が待たれる問題も山積みです。

本格的なデジタル化に舵を切っているいまの社会の中で、どうすればeKYCのインフラを構築できるでしょうか?しかもそれは、年齢もITリテラシーも問わず、誰でも安全に使えるeKYCのインフラです。

株式会社TRUSTDOCKはこの課題にいち早く取り掛かり、いまではeKYC /KYC導入社数No.1を獲得しています。(2021年6月の東京商工リサーチ調べ)

TRUSTDOCKのeKYC /KYCサービスが支持される理由は大きく4つあります。

(1)国内唯一の本人確認の専門業者

専門業者だからこそ、本人確認の法律・システム・業務を知り尽くしたスタッフが、お客様のユースケースに合わせてご提案します。

(2)業界No.1の導入実績

導入事例は100社以上です。大企業からスタートアップ企業まで、さまざまな業種で本人確認を運用してきたノウハウがあります。

(3)関係省庁とも連携し、法令アップデートにも最短で対応

法令解釈について独自で金融庁・警察庁・経産省と提携しています。法律改正に追従し、システム面・運用面でスピーディーに対応します。

(4)導入後も安心充実のアフターフォロー

本人確認の否認理由やエラーなど改善点のフィードバック、新しい法令情報や追加機能などをご案内しています。お客様ビジネスと伴走し続けます。

実際に、プロダクト品質の高さが支持され、顧客はネットバンキングや仮想通貨の口座といった金融領域の外にも広がっています。転職サービスといった仕事領域や、ライブチケットの購入などのエンタメ領域の企業も導入しています。福岡市の実証実験フルサポート事業の実証実験に採択されたり、経済産業省の「オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」に参加したりもしています。

資金調達も実施し、事業スピードは加速しています。2019年5月にはSTRIVE、500 Startups Japan、Sony Innovation Fund、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを、2021年6月にはグロービス・キャピタル・パートナーズ、STRIVE、Sony Innovation Fund by IGV(※)、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とした資金調達を実施しました。

しかし、TRUSTDOCKは単に「eKYCが盛り上がっている市場だから参入しよう」とは考えません。なぜなら、eKYCは個人情報を扱うセンシティブな領域だからです。資本の論理だけで事業を運営すれば、いずれ大きな社会問題を起こしてしまいます。

そのため、健全な市場の成長を啓蒙するためにFintech協会やシェアリングエコノミー協会、OpenIDファウンデーション・ジャパン(KYCワーキンググループ)に所属しています。

TRUSTDOCKは、名実ともにeKYC市場の健全な成長を牽引するリーディングカンパニーであり続ける努力を惜しみません。

TRUSTDOCKには、CTOやテックリードとして活躍できるエンジニアが集まっている

eKYC /KYC導入社数No.1を獲得した原動力はプロダクト品質の高さであり、その基盤を支えているのがエンジニアです。

エンジニアチームは「(特別なことをせず)普通のことを最高レベルに」を方針に、高品質のコードを死守しています。それは例えば、下記の数字や事実にも表れています。

●自動テストのコードカバレッジは98.5%

●週次デプロイ(年間デプロイ回数79回)

●定期の脆弱性診断やペネトレーションテストにも耐えられる安全なコード

メンバーには多様な経験を持ったエンジニアが集まっています。

●TRUSTDOCKの創業期から、本人確認APIプラットフォームや身分証カメラアプリの設計開発及び運用に携わっているエンジニア

●決済機能の開発リーダーとして、アーキテクチャ設計やチームビルディング等でプロジェクトメンバーを牽引し、いまは新機能の設計・開発・DevOpsだけではなく、開発チーム自体のプロセス改善の提案、実施を担っているエンジニア

●転職前は未経験であった開発言語を習得して、いまでは本人確認業務用のシステムの開発/保守/運用、DevOpsやインフラの改善を担当しているエンジニア

CTOの荘野は、メンバーひとりひとりを「弊社のエンジニアはテックリードやCTOとして活躍できる力を持っている」と考えています。だからこそ「私が引っ張るよりも、それぞれの力を発揮できるチームにした方が良い」と話します。

エンジニアチームは「変更可能性に強い開発・設計」「標準化された技術の利用」「セキュリティーへの配慮」の3つの柱を掲げています。機能開発の要望があった特定のお客様や業界の課題を解決する機能ではなく、その先のすべてのお客様に対し有益な機能であるかという観点で開発を進めるように心がけています。

TRUSTDOCKはCTOやテックリードになれるエンジニアが役割を全うして、最高のプロダクトをつくりあげています。

仲間と一緒に、あなたの開発力を思いっきり発揮してみませんか?

エンジニアチームは「(特別なことをせず)普通のことを最高レベルに」を方針に、高品質のコードを死守しています。それは例えば、下記の数字や事実にも表れています。

●自動テストのコードカバレッジは98.5%

●週次デプロイ(年間デプロイ回数79回)

●定期の脆弱性診断やペネトレーションテストにも耐えられる安全なコード

メンバーには多様な経験を持ったエンジニアが集まっています。

●TRUSTDOCKの創業期から、本人確認APIプラットフォームや身分証カメラアプリの設計開発及び運用に携わっているエンジニア

●決済機能の開発リーダーとして、アーキテクチャ設計やチームビルディング等でプロジェクトメンバーを牽引し、いまは新機能の設計・開発・DevOpsだけではなく、開発チーム自体のプロセス改善の提案、実施を担っているエンジニア

●転職前は未経験であった開発言語を習得して、いまでは本人確認業務用のシステムの開発/保守/運用、DevOpsやインフラの改善を担当しているエンジニア

CTOの荘野は、メンバーひとりひとりを「弊社のエンジニアはテックリードやCTOとして活躍できる力を持っている」と考えています。だからこそ「私が引っ張るよりも、それぞれの力を発揮できるチームにした方が良い」と話します。

エンジニアチームは「変更可能性に強い開発・設計」「標準化された技術の利用」「セキュリティーへの配慮」の3つの柱を掲げています。機能開発の要望があった特定のお客様や業界の課題を解決する機能ではなく、その先のすべてのお客様に対し有益な機能であるかという観点で開発を進めるように心がけています。

TRUSTDOCKはCTOやテックリードになれるエンジニアが役割を全うして、最高のプロダクトをつくりあげています。

仲間と一緒に、あなたの開発力を思いっきり発揮してみませんか?

「プロダクトファースト」の社風が、多様な人材に一体感を与えている

他業界のプロフェッショナルが集まるTRUSTDOCKは、「人材の多様性」を土台に一つの共通した価値観(社風)を持っています。それが「プロダクトファースト」です。「プロダクトを良いものにしよう」、「顧客が使いやすいサービスをつくろう」という意識が社内に根付いています。

ある開発メンバーは、「プロダクトに向き合っていると、どうしても自分はこうしたいという感情が湧き上がってきます。でも、その時に自分の意見だけを優先するのではなくて、プロダクト全体のことを優先する思考で全員が進めていることに気づきました」と話してくれました。

プロダクト開発の現場では技術選定についても、CTOとメンバーの話し合いの中で決まります。TRUSTDOCKはRuby on RailsとGoで開発しています。しかし、セキュリティーや技術の要件をクリアしていった上で、自分たちがコアな部分に集中できるためであれば、いま使っているフレームワークなどの技術を捨てることも柔軟に行っています。

そんな至る所に浸透している「プロダクトファースト」は、TRUSTDOCKの選考の場に足を運んでくれた方も体験できるはずです。例えば、選考中にコードを見ていただく機会があり、そのレベルの高さや思想に興味を持ってくれるひとも多くいます。

確かに「eKYC」といったキーワードや「犯収法(犯罪収益移転防止法)」といった法律用語が出てくると「敷居の高さ」を感じるかもしれません。しかし、TRUSTDOCKには「最初から法律について熟知している」メンバーはいません。

カジュアル面談や面接を担当するCXOやメンバーも「法律やeKYCに詳しくなくても構いません」と考えています。どんな些細な疑問や質問にも答える用意もしています。それはeKYC市場の魅力を、そしてTRUSTDOCKのプロダクトのことを知って欲しいからです。

少しでも「eKYC市場が私の次の活躍場所かもしれない」と思ったら、ぜひ求人票を見て欲しいと思います。どんなメンバーがいるのかが気になったら、「PR」や「インタビュー」を開いてください。

そこには未知の世界であるeKYC市場に飛び込んだメンバーの生の声を紹介しています。

ある開発メンバーは、「プロダクトに向き合っていると、どうしても自分はこうしたいという感情が湧き上がってきます。でも、その時に自分の意見だけを優先するのではなくて、プロダクト全体のことを優先する思考で全員が進めていることに気づきました」と話してくれました。

プロダクト開発の現場では技術選定についても、CTOとメンバーの話し合いの中で決まります。TRUSTDOCKはRuby on RailsとGoで開発しています。しかし、セキュリティーや技術の要件をクリアしていった上で、自分たちがコアな部分に集中できるためであれば、いま使っているフレームワークなどの技術を捨てることも柔軟に行っています。

そんな至る所に浸透している「プロダクトファースト」は、TRUSTDOCKの選考の場に足を運んでくれた方も体験できるはずです。例えば、選考中にコードを見ていただく機会があり、そのレベルの高さや思想に興味を持ってくれるひとも多くいます。

確かに「eKYC」といったキーワードや「犯収法(犯罪収益移転防止法)」といった法律用語が出てくると「敷居の高さ」を感じるかもしれません。しかし、TRUSTDOCKには「最初から法律について熟知している」メンバーはいません。

カジュアル面談や面接を担当するCXOやメンバーも「法律やeKYCに詳しくなくても構いません」と考えています。どんな些細な疑問や質問にも答える用意もしています。それはeKYC市場の魅力を、そしてTRUSTDOCKのプロダクトのことを知って欲しいからです。

少しでも「eKYC市場が私の次の活躍場所かもしれない」と思ったら、ぜひ求人票を見て欲しいと思います。どんなメンバーがいるのかが気になったら、「PR」や「インタビュー」を開いてください。

そこには未知の世界であるeKYC市場に飛び込んだメンバーの生の声を紹介しています。

他業界のプロフェッショナルが「長く活躍できる組織づくり」をしている

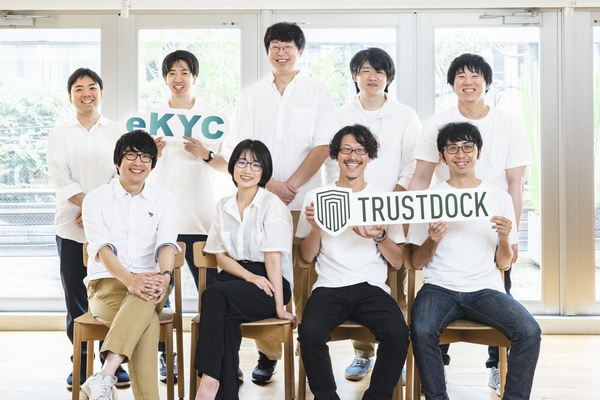

eKYC市場を牽引するTRUSTDOCKには、他業界で実績を上げたプロフェッショナルなビジネスパーソンが続々と集まっています。彼ら・彼女らは、金融や人材、生命保険といった他業界の経験を持っていたり、起業したり法務省での勤務経験があったりします。

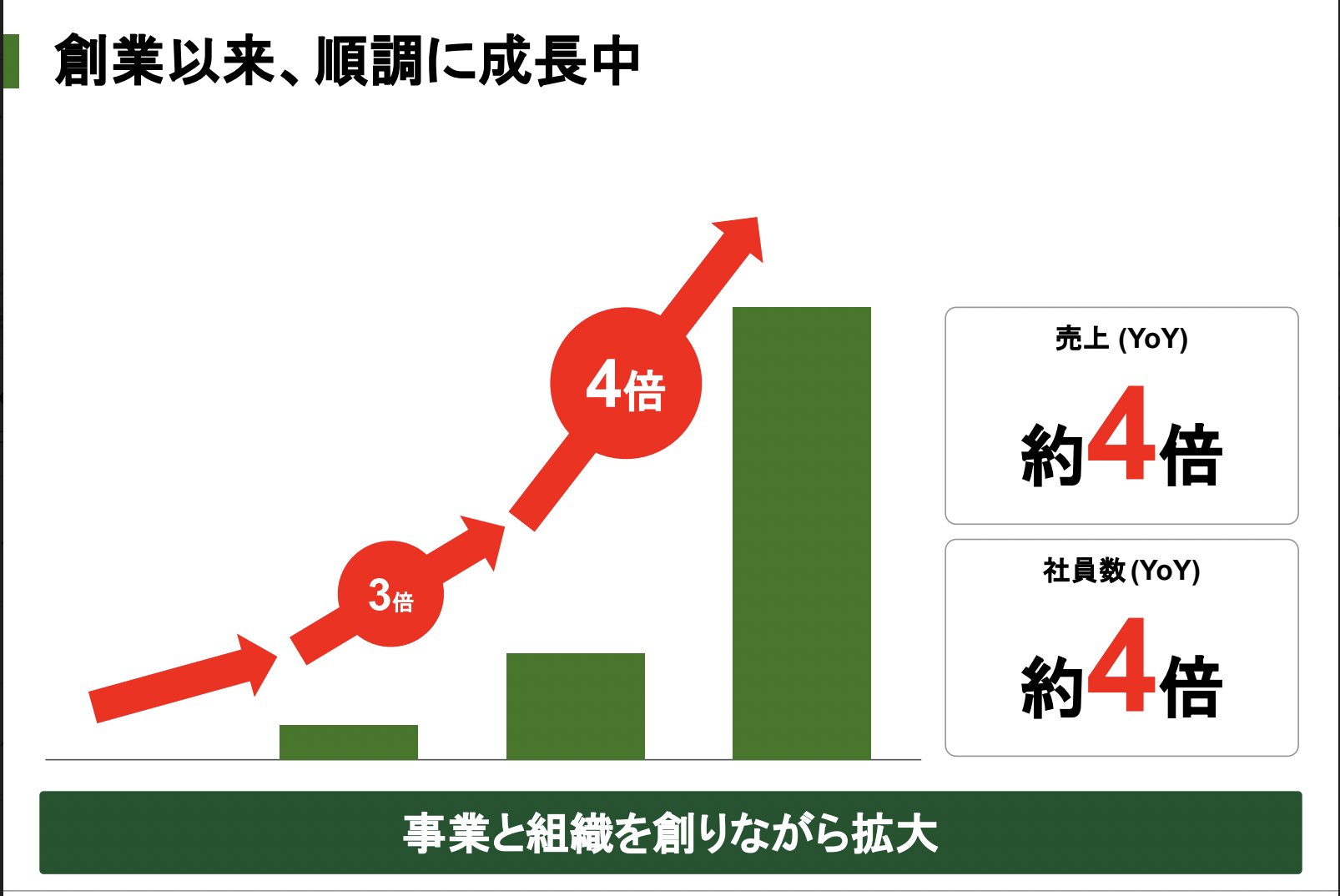

プロダクト開発を牽引するCTOクラスのエンジニアや、ある業界の大手企業とアライアンスを発表するセールス担当、顧客との強固な信頼関係を築き上げるカスタマーサクセス担当などがTRUSTDOCKを引っ張っています。実際にビジネスとしても組織としてもこの1年で4倍成長しています。

もちろん「いい話ばかり」ではありません。eKYCはまだまだ新しい領域ですし、「社会インフラをつくる」はビックプロジェクトです。もちろん1年や2年でできることでもなければ、一人や二人の「有名経営者」や「エースエンジニア」の努力で何とかなる話でもありません。

そこで、さまざまな経歴や価値観を持つメンバーが、「長く活躍できる組織づくり」をしています。それは例えば、TRUSTDOCKには家族を持つメンバーも多いことに表れています。TRUSTDOCKはスタートアップ企業ですが、「無尽蔵に働く」という価値観は持っていません。実際に月の残業時間の平均は20時間程度です。

ほとんどのメンバーはリモートワーク中心で、「必要に応じて出社する」スタイルをとっています。コミュニケーションの場としては、開発朝会やプロダクトマネージャーレビューなど定期的なものに加え、適宜声をかけあって、5分〜10分程度、実装検討の相談をZoomミーティングで行っています。

ビジネスサイドとの交流の場も設けられています。月1回の全社会議では会社全体の課題について、エンジニア側が積極的に質問をする機会もあります。業務外のSlackチャンネルでは、ダイエット部や子育て情報の共有など、職種に限らないコミュニケーションも活発に行われています。

こういった「長く活躍できる組織づくり」をしているから、eKYCについてまったく知らないメンバーや、ITすら疎かったメンバーすらも、本人の意欲次第ですぐ打ち解け、活躍の機会を見つけていきます。

多様なメンバーが集まる組織は、eKYC市場のように変化の早い状況にも対応できます。

TRUSTDOCKは、これから一緒にeKYC市場をつくるメンバーを待っています。

プロダクト開発を牽引するCTOクラスのエンジニアや、ある業界の大手企業とアライアンスを発表するセールス担当、顧客との強固な信頼関係を築き上げるカスタマーサクセス担当などがTRUSTDOCKを引っ張っています。実際にビジネスとしても組織としてもこの1年で4倍成長しています。

もちろん「いい話ばかり」ではありません。eKYCはまだまだ新しい領域ですし、「社会インフラをつくる」はビックプロジェクトです。もちろん1年や2年でできることでもなければ、一人や二人の「有名経営者」や「エースエンジニア」の努力で何とかなる話でもありません。

そこで、さまざまな経歴や価値観を持つメンバーが、「長く活躍できる組織づくり」をしています。それは例えば、TRUSTDOCKには家族を持つメンバーも多いことに表れています。TRUSTDOCKはスタートアップ企業ですが、「無尽蔵に働く」という価値観は持っていません。実際に月の残業時間の平均は20時間程度です。

ほとんどのメンバーはリモートワーク中心で、「必要に応じて出社する」スタイルをとっています。コミュニケーションの場としては、開発朝会やプロダクトマネージャーレビューなど定期的なものに加え、適宜声をかけあって、5分〜10分程度、実装検討の相談をZoomミーティングで行っています。

ビジネスサイドとの交流の場も設けられています。月1回の全社会議では会社全体の課題について、エンジニア側が積極的に質問をする機会もあります。業務外のSlackチャンネルでは、ダイエット部や子育て情報の共有など、職種に限らないコミュニケーションも活発に行われています。

こういった「長く活躍できる組織づくり」をしているから、eKYCについてまったく知らないメンバーや、ITすら疎かったメンバーすらも、本人の意欲次第ですぐ打ち解け、活躍の機会を見つけていきます。

多様なメンバーが集まる組織は、eKYC市場のように変化の早い状況にも対応できます。

TRUSTDOCKは、これから一緒にeKYC市場をつくるメンバーを待っています。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(8件)

すべて見る

クリエイティブ職(Web)の求人(1件)

経理・管理・バックオフィス職の求人(1件)

PR

すべて見るインタビュー

── TRUSTDOCKへ入社し、CTOになったきっかけは何でしょうか?

TRUSTDOCKでは、プロダクト開発の初期フェーズからテックリードとして参画し、技術選定から担当しました。その時のエンジニアは私を含めて2名で、どちらもRubyエンジニアです。また、スタートアップとしてスピードを重視した開発を行えることを重要視し、Ruby on Railsをフレームワークとして選定しました。

当時TRUSTDOCKは、刻々と変化するeKYC市場と最新技術に向き合いながら技術選定やUI/UXについて推進するCTOが必要になるという局面を迎えていて、役員陣と話して私がCTOになりました。

「(特別なことをせず)普通のことを最高... 続きを読む

求職者の声

企業情報

会社名

株式会社TRUSTDOCK

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

企業の特徴

カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり、グローバルに活動設立年月

2017年11月

代表者氏名

千葉 孝浩

事業内容

あらゆる取引がデジタル化していく中で、大きな課題とされるKYC(本人確認)の共通インフラとなるアプリやAPI群を開発しているスタートアップ、TRUSTDOCK。他社がKYCの一部のみを提供するにとどまっているのに対し、TRUSTDOCKはAPI+オペレーションまで提供する、KYCのリーディングプロバイダーだ。技術力の高さには定評があり「エンジニアとして培ってきた技術を、次世代の社会をつくるために活かしたい」と考えている人にマッチする環境。「あるべき未来の姿」を考え、必要な技術を選定し、長く使われ続けるインフラを創造していく魅力にあふれている。

株式公開(証券取引所)

従業員数

60人

本社住所

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork 東京スクエアガーデン

この企業と同じ業界の企業

この求人の募集は終了しました。株式会社TRUSTDOCKは、他にも求人を募集しているので、 ぜひチェックしてみてください。

この求人の募集は終了しました。株式会社TRUSTDOCKは、他にも求人を募集しているので、ぜひチェックしてみてください。

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- 株式会社TRUSTDOCKの中途採用/求人/転職情報