株式会社コスメディア

- IT/Web・通信・インターネット系

メガバンクと直取引!金融機関から信頼される技術や知識に強み

上場を目指す

企業について

三大メガバンクの市場系システムを直接契約で請け負う稀有な存在

金融機関向け情報システム構築に強みを発揮している、システム開発ベンダーの株式会社コスメディア。2016年現在、受注先業種は銀行が58%、その他の金融機関が14%、カード会社が12%で、金融系が大半を占める。

提供サービスの内訳は、アプリケーション開発が50%、ITインフラ構築が30%、ITネットワーク構築が12%で、特に三大メガバンクの為替、デリバティブ、リスク管理といった市場系システムの構築に“Tier1”として事前検討や要件定義という最上流工程から参画している。アプリケーション開発やITインフラ構築を通じて当該業務を支えているところは、同社の特筆すべき実績といえるだろう。

勘定系のシステムを手掛けるシステム開発ベンダーは少なくないが、市場系システムを、しかも三大メガバンクすべてと直接契約し、請け負っているベンダーは稀有だ。

「金融機関の業務に関するアプリケーション開発においては、業務の理解や金融工学の知識も求められます。当社は20年以上にわたって当該分野の実績やノウハウを蓄積してきた点で、他の追随を許していません」と第1システム部長の塩野 裕志氏は胸を張る。また、メガバンクのシステム構築におけるセキュリティや堅牢性などの要求レベルは極めて高く、技術力に加えて高い信頼性がなければ到底手掛けられるものではない。ましてや“Tier1”のポジションを任されるベンダーは、まさにえり抜かれた存在といえる。

「あるメガバンクにおいては、次期ネットワークという主要プラットフォームの構築・運営を一次請けし、“ブリッジSE”として複数のシステム開発ベンダーのとりまとめを行っています。障害が発生した場合、当社のチームが一次切り分けを行い、技術力を動員して解決の方向性を導き出し各ベンダーに具体的な指示を出す、といった業務を担っています」と第2システム部第2システムグループリーダーの大城 正志氏は説明する。前世代ネットワークのプロジェクトにも同社メンバーが入っていることにより、新旧ネットワークの連携が取れているといった長きにわたる実績の強みも発揮している。

同社が顧客から信頼されている背景には、開発・運用現場のリーダーが顧客の目線で必要なシステムや機能を積極的に提案し、貢献している姿勢が挙げられる。

「会社から言われてのことではなく、みんなは自主的にそうしていると思います。そうやって仕事の機会を増やすことでさらに技術力が高まり、ステップアップできるからです」と第2システム部第2システムグループリーダーの藤原 大亮氏は言う。こうした“DNA”があるところが、同社の強みの源泉といえるかもしれない。

提供サービスの内訳は、アプリケーション開発が50%、ITインフラ構築が30%、ITネットワーク構築が12%で、特に三大メガバンクの為替、デリバティブ、リスク管理といった市場系システムの構築に“Tier1”として事前検討や要件定義という最上流工程から参画している。アプリケーション開発やITインフラ構築を通じて当該業務を支えているところは、同社の特筆すべき実績といえるだろう。

勘定系のシステムを手掛けるシステム開発ベンダーは少なくないが、市場系システムを、しかも三大メガバンクすべてと直接契約し、請け負っているベンダーは稀有だ。

「金融機関の業務に関するアプリケーション開発においては、業務の理解や金融工学の知識も求められます。当社は20年以上にわたって当該分野の実績やノウハウを蓄積してきた点で、他の追随を許していません」と第1システム部長の塩野 裕志氏は胸を張る。また、メガバンクのシステム構築におけるセキュリティや堅牢性などの要求レベルは極めて高く、技術力に加えて高い信頼性がなければ到底手掛けられるものではない。ましてや“Tier1”のポジションを任されるベンダーは、まさにえり抜かれた存在といえる。

「あるメガバンクにおいては、次期ネットワークという主要プラットフォームの構築・運営を一次請けし、“ブリッジSE”として複数のシステム開発ベンダーのとりまとめを行っています。障害が発生した場合、当社のチームが一次切り分けを行い、技術力を動員して解決の方向性を導き出し各ベンダーに具体的な指示を出す、といった業務を担っています」と第2システム部第2システムグループリーダーの大城 正志氏は説明する。前世代ネットワークのプロジェクトにも同社メンバーが入っていることにより、新旧ネットワークの連携が取れているといった長きにわたる実績の強みも発揮している。

同社が顧客から信頼されている背景には、開発・運用現場のリーダーが顧客の目線で必要なシステムや機能を積極的に提案し、貢献している姿勢が挙げられる。

「会社から言われてのことではなく、みんなは自主的にそうしていると思います。そうやって仕事の機会を増やすことでさらに技術力が高まり、ステップアップできるからです」と第2システム部第2システムグループリーダーの藤原 大亮氏は言う。こうした“DNA”があるところが、同社の強みの源泉といえるかもしれない。

「イノベーション推進室」を新設し、最先端技術の取り込みを推進

同社は、1986年2月、エンジニアリング会社のシステム部門から分社化される形で設立された。その当初から金融機関の汎用機による勘定系システムを手掛け始め、徐々に市場系システムなどに拡大していった。

設立時から営業力を発揮してお客様の中に入り込んでいった同社。現在は第1から第3までのシステム部に分かれ、各部に営業担当を置いている。SEのリーダーが顧客からニーズを引き出すと、営業にバトンタッチして商談化するという協力体制が確立されている。

そんな同社は、2017年4月1日付で「イノベーション推進室」を新設し、専任者を置いて最先端技術の取り込みを推進する体制をつくった。

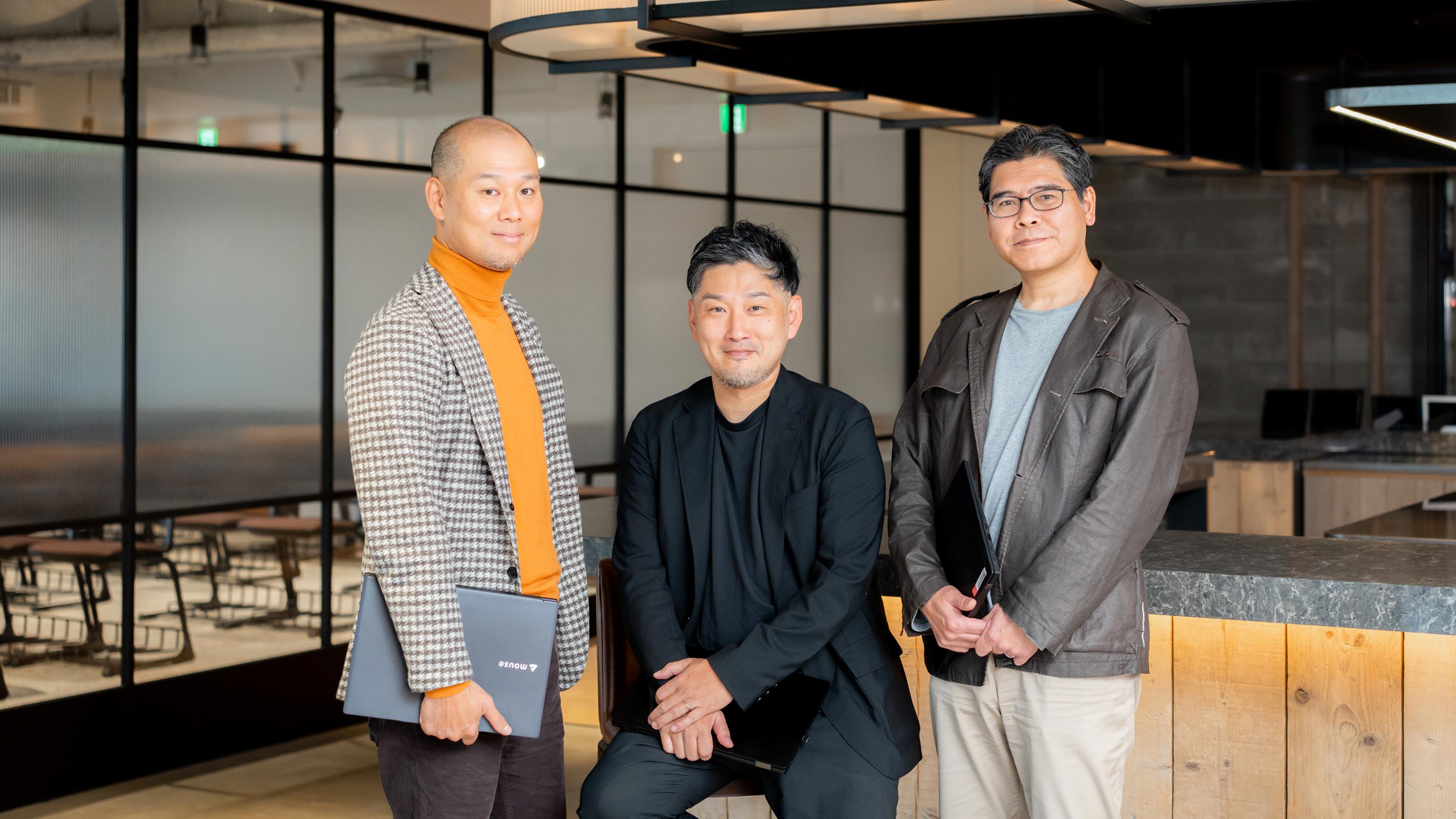

「具体的に何をやるかはこれからですが、ビッグデータやブロックチェーンなどを活用したフィンテック分野を究めていくことになる見込みです」と代表取締役社長 田中 斎氏は語る。

そして、2019年度における株式上場を目指し、具体的な準備にも着手している。その背景について、田中氏は次のように説明する。

「上場により社会的な信用を高め、ブランド力をつける狙いがあります。お客様であるメガバンクなどにとっても、Tier1の当社が上場企業であればさらに密接に関係を深めていけるというニーズもあります。また、システム系人材の採用難の中、人材確保にも好影響を及ぼすことを期待しています」

上場企業で働くことになる社員や家族にとっても、より一層胸を張れるようになる効用もあるだろう。

設立時から営業力を発揮してお客様の中に入り込んでいった同社。現在は第1から第3までのシステム部に分かれ、各部に営業担当を置いている。SEのリーダーが顧客からニーズを引き出すと、営業にバトンタッチして商談化するという協力体制が確立されている。

そんな同社は、2017年4月1日付で「イノベーション推進室」を新設し、専任者を置いて最先端技術の取り込みを推進する体制をつくった。

「具体的に何をやるかはこれからですが、ビッグデータやブロックチェーンなどを活用したフィンテック分野を究めていくことになる見込みです」と代表取締役社長 田中 斎氏は語る。

そして、2019年度における株式上場を目指し、具体的な準備にも着手している。その背景について、田中氏は次のように説明する。

「上場により社会的な信用を高め、ブランド力をつける狙いがあります。お客様であるメガバンクなどにとっても、Tier1の当社が上場企業であればさらに密接に関係を深めていけるというニーズもあります。また、システム系人材の採用難の中、人材確保にも好影響を及ぼすことを期待しています」

上場企業で働くことになる社員や家族にとっても、より一層胸を張れるようになる効用もあるだろう。

金融機関のシステム開発だからこそ、どこでも通用する技術力や姿勢が身につく

システム開発会社にとっては、人材がすべて。そこで、人材育成にはことのほか力を入れている。新卒社員の場合、言語やシステム開発についての社内研修及び実務研修(OJT)が1年間行われる。

「当社の“看板”である市場系システム開発の現場に優先的に配属し、早期から知識吸収を図っています」と塩野氏。同社では、先輩と若手社員でマン・ツー・マンのOJT体制を導入し、キメ細かい指導育成を徹底している。

「若手につく先輩は、しっかり相性をチェックして選んでいます」と大城氏は補足する。新人の退職率が1ケタ台と低いのは、こうした要因があると考えられるだろう。その他、階層別研修プログラムやビジネススクール、資格取得支援制度も整えている。

「資格取得は、高額なベンダー系のものであっても会社が取得費用を全額負担し、かつ合格者には一時金を支給しています。また、取得の努力を評価して人事考課にも反映させて奨励しています」と総務人事グループの西村真希子氏

非常に高いレベルのセキュリティが要求される金融機関のシステム開発を手掛ける同社。エンジニアは全員、客先に常駐しての業務となる。金融機関の中に入り込むことで対外的な情報のやりとりは制限されるため、各現場の業務の状況や顧客情報などは月1回のリーダー会議で共有し全メンバーにフィードバック。拠点は離れていても、会社の動きはしっかり共有している。

親睦面においても、年1回の社員総会のほか、忘年会やソフトボール大会、ボウリング大会などが行われ、さらに毎年、社員旅行にも出かけている。

「行き先は伊豆や那須などの近郊が多かったですが、昨年は北海道に行きました」と西村氏。

そんな同社が求める人材について、大城氏は次のように言う。

「お客様のすぐ近くで仕事をするので、何より誠実さがある方がいいですね。また、日進月歩のITに携わる身として、自発的に最新技術を学ぼうとする意欲のある方であってほしいです」

金融機関のシステム開発現場は、比較的厳しさを伴うといえるだろう。

「だからこそ、どこに行っても通用する技術力や業務姿勢が身につくと思います」と塩野氏は結んだ。

「当社の“看板”である市場系システム開発の現場に優先的に配属し、早期から知識吸収を図っています」と塩野氏。同社では、先輩と若手社員でマン・ツー・マンのOJT体制を導入し、キメ細かい指導育成を徹底している。

「若手につく先輩は、しっかり相性をチェックして選んでいます」と大城氏は補足する。新人の退職率が1ケタ台と低いのは、こうした要因があると考えられるだろう。その他、階層別研修プログラムやビジネススクール、資格取得支援制度も整えている。

「資格取得は、高額なベンダー系のものであっても会社が取得費用を全額負担し、かつ合格者には一時金を支給しています。また、取得の努力を評価して人事考課にも反映させて奨励しています」と総務人事グループの西村真希子氏

非常に高いレベルのセキュリティが要求される金融機関のシステム開発を手掛ける同社。エンジニアは全員、客先に常駐しての業務となる。金融機関の中に入り込むことで対外的な情報のやりとりは制限されるため、各現場の業務の状況や顧客情報などは月1回のリーダー会議で共有し全メンバーにフィードバック。拠点は離れていても、会社の動きはしっかり共有している。

親睦面においても、年1回の社員総会のほか、忘年会やソフトボール大会、ボウリング大会などが行われ、さらに毎年、社員旅行にも出かけている。

「行き先は伊豆や那須などの近郊が多かったですが、昨年は北海道に行きました」と西村氏。

そんな同社が求める人材について、大城氏は次のように言う。

「お客様のすぐ近くで仕事をするので、何より誠実さがある方がいいですね。また、日進月歩のITに携わる身として、自発的に最新技術を学ぼうとする意欲のある方であってほしいです」

金融機関のシステム開発現場は、比較的厳しさを伴うといえるだろう。

「だからこそ、どこに行っても通用する技術力や業務姿勢が身につくと思います」と塩野氏は結んだ。

働き方改革にも取り組み中

<IT業界特有の残業の多さも、工夫で乗り切れ!働き方改革で子育て世帯を応援>

政府主導で残業時間の短縮が求められており、同社もクラウド型の勤怠管理システムを導入し、超過残業の削減に取り組んでいる。上場に向けて社員の体調管理や36協定を遵守するため、スマートワークにチャレンジしている。また、現場で活躍する女性社員も多く、できるだけ長く勤めてもらいたいとの考えから、産休・育休後もスムーズに復職できるよう取り組んでいる。

政府主導で残業時間の短縮が求められており、同社もクラウド型の勤怠管理システムを導入し、超過残業の削減に取り組んでいる。上場に向けて社員の体調管理や36協定を遵守するため、スマートワークにチャレンジしている。また、現場で活躍する女性社員も多く、できるだけ長く勤めてもらいたいとの考えから、産休・育休後もスムーズに復職できるよう取り組んでいる。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)

企業情報

会社名

株式会社コスメディア

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

企業の特徴

上場を目指す資本金

1億円

設立年月

1986年02月

代表者氏名

代表取締役社長 田中 斎

事業内容

・コンサルティングソリューション

・アプリケーション開発

・情報基盤構築

・通信ネットワークサービス

株式公開(証券取引所)

非上場

主要取引先

株式会社あおぞら銀行、新日鉄住金ソリューションズ株式会社、シンプレクス株式会社、株式会社セゾン情報システムズ、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社日本総合研究所、富士通株式会社、株式会社富士通エフサス、東日本電信電話株式会社、みずほ情報総研株式会社、三井情報株式会社、三菱総研DCS株式会社、株式会社ミライト、株式会社菱友システムズ、JFEシステムズ株式会社、NTTコム エンジニアリング株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社、株式会社NTTデータ、SCSK株式会社、株式会社TBSテレビ、TIS株式会社、その他(敬称略、50音順)

従業員数

230人

本社住所

東京都千代田区岩本町3-1-2 岩本町東洋ビル

この企業と同じ業界の企業

👋

株式会社コスメディアに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- システムインテグレータ・ソフトハウス

- 株式会社コスメディアの中途採用/求人/転職情報