株式会社マップクエスト

- IT/Web・通信・インターネット系

GISで業務改革に情熱を注ぐ会社。海外開発拠点も!

自社サービス製品あり

グローバルに活動

残業少なめ

企業について

GISで30年。100%自社開発のGISエンジンを全国に展開!

株式会社マップクエストは、愛知県豊橋市に本社を置く地理情報システム(以下、GIS)に特化したIT企業である。GISとは、様々な地理情報を、コンピュータ上で重ね合わせ、情報の管理や分析・解析をしたり、情報を加工して視覚的に表示させたりするシステムを指す。研究用途の他に、官公庁や自治体、民間企業などにおける様々な業務システムの中で活用されているが、それぞれのシステムで地理情報を適切に扱うための核となるのがGISエンジン(GIS開発キット)と呼ばれるソフトウェアである。マップクエスト社の中核事業は、このGISエンジンの開発・販売である。

GISエンジンは、スタンドアロン型およびクライアントサーバ型のGIS開発のための『MQD(MapQuestDotNET)』を提供している。Webブラウザで運用するWebGISを開発するためのGISエンジンには『MapQuestAdvanced MapServer』を提供していたが、クラウド時代にのユーザーニーズに合ったものを提供するため提供を終了し、アプローチを抜本的に見直したものを再構築中だ。業務用途への提供を基本として、庁内行政業務向け統合型GIS、タクシー配車支援システム、ごみ収集業務支援システム、道路管理支援、街路樹管理システム、保守要員急行支援システム、商圏分析システムなど幅広いシステムで活用されている。

同社は1992年の設立時からGIS製品の開発に特化した事業展開をしてきた会社だ。創業者の代表取締役会長・佐藤 紀世久氏は、前職時代の1989年からGISソフト開発に携わり、その後部門ごとスピンアウトして同社を設立した。当時は、日本における本格的なGIS活用がスタートした時期だが、それまではGISといえば海外製品が大学の研究室などで利用されていたぐらいで、国内におけるGIS製品の開発は、欧米に大きく出遅れている状況であった。

そんな状況下で設立された同社が目指したのは、純国産GISエンジンの開発だ。受託開発からのスタートではあったが、海外製品の部品活用や模倣はせずに、自前の技術にこだわった。100%自社内開発を貫いてノウハウを蓄積し、1993年には完全オリジナルのGISエンジンを発表。その後、機能を追加しバリエーションを広げるなど製品を磨いてきた。設立当時から圧倒的な情報量を持つゼンリン社の住宅地図に対応してきたことから特に動作スピードにおいては海外製品を凌ぐレベルにまで到達している。また、海外製品では手薄なカスタマーサポートを充実させたことで明確な差別化にも成功しており、国内ユーザーのための純国産GISエンジンとして独自のポジションを獲得するに至っている。

GISエンジンは、スタンドアロン型およびクライアントサーバ型のGIS開発のための『MQD(MapQuestDotNET)』を提供している。Webブラウザで運用するWebGISを開発するためのGISエンジンには『MapQuestAdvanced MapServer』を提供していたが、クラウド時代にのユーザーニーズに合ったものを提供するため提供を終了し、アプローチを抜本的に見直したものを再構築中だ。業務用途への提供を基本として、庁内行政業務向け統合型GIS、タクシー配車支援システム、ごみ収集業務支援システム、道路管理支援、街路樹管理システム、保守要員急行支援システム、商圏分析システムなど幅広いシステムで活用されている。

同社は1992年の設立時からGIS製品の開発に特化した事業展開をしてきた会社だ。創業者の代表取締役会長・佐藤 紀世久氏は、前職時代の1989年からGISソフト開発に携わり、その後部門ごとスピンアウトして同社を設立した。当時は、日本における本格的なGIS活用がスタートした時期だが、それまではGISといえば海外製品が大学の研究室などで利用されていたぐらいで、国内におけるGIS製品の開発は、欧米に大きく出遅れている状況であった。

そんな状況下で設立された同社が目指したのは、純国産GISエンジンの開発だ。受託開発からのスタートではあったが、海外製品の部品活用や模倣はせずに、自前の技術にこだわった。100%自社内開発を貫いてノウハウを蓄積し、1993年には完全オリジナルのGISエンジンを発表。その後、機能を追加しバリエーションを広げるなど製品を磨いてきた。設立当時から圧倒的な情報量を持つゼンリン社の住宅地図に対応してきたことから特に動作スピードにおいては海外製品を凌ぐレベルにまで到達している。また、海外製品では手薄なカスタマーサポートを充実させたことで明確な差別化にも成功しており、国内ユーザーのための純国産GISエンジンとして独自のポジションを獲得するに至っている。

タイに開発拠点。国内ではGISの用途拡大に向けた研究開発に注力!

現在、同社では自社製品の販売が売り上げ全体の6割強を占める。その一方では、自社開発のGISエンジンを活用した業務システムの受託開発も継続して行う。ユーザーのニーズをダイレクトに聞くことは、製品自体をより磨くきっかけにもなる。同社では、カスタマーサポートも開発部門が担うが、これもユーザー目線に立って製品に磨きをかけるための施策の一つだ。

「弊社は設立当初から研究開発に注力してきました。それらの研究の全てが成果に結び付くわけではありませんが、目先の売り上げを追いかけるだけでは生き残ることはできなかったでしょう。ユーザーとダイレクトに繋がる機会を持ち、ニーズをキャッチしながら自主研究をきちんと行い、そこで生まれた成果の中から実用化できるものを拾ってGISエンジンや、個別のソリューションへと結びつける。それによって世の中に貢献する。それが設立当初から弊社が続けてきたことです」(代表取締役社長・佐藤 亮介 氏)

佐藤 亮介氏は1998年の入社。10年間は開発に従事し、2008年から企画室室長として製品企画をけん引。そして2010年、代表取締役社長に就任している。紀世久氏の代では純国産GISエンジンの開発に力を注ぎ、ある一定の評価を得るところまでは来た。そこで亮介氏が力を入れ始めたのがGISの用途拡大のための研究である。

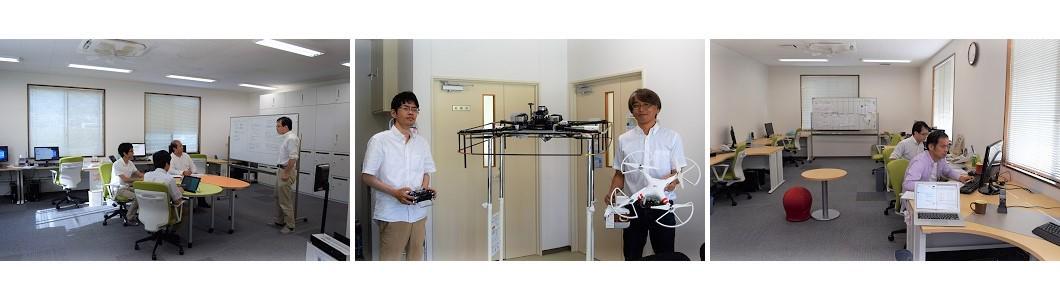

企画室室長時代には携帯電話のGPS機能とGISを連携させたGPSソリューションの研究開発に着手し、移動体管理システムをリリースしている。その次に着目したのはロボットだ。2014年頃から小型無人航空機(通称:ドローン)の研究を開始し、2016年2月に入って、ドローンの飛行可能なエリアの確認や、実施レポート作成などを支援する地図システム『MapQuest Air』の開発に着手したことを発表している。またDouble Robotics社のロボットとGISの連携なども模索中だ。他に、地元のNPOからの要請を受ける形で獣害対策支援ソフト『やるシカない』の開発なども行っている。

2011年にはタイ王国に開発拠点を開拓すべく進出。現在までにバンコクとチェンマイの2拠点で開発できる体制を整備してきた。現地には紀世久氏が常駐する他、日本から開発部長クラスの人材を派遣。亮介氏も定期的に訪問して技術指導を行うことで、国内と同レベルの開発チームが育ってきた。それにより、国内では研究開発と製品企画、営業に専念できる環境を実現。2018年にはチェンマイ拠点は閉鎖されたが、代わりに近年成長が目覚ましいベトナムの開発会社と連携し、開発体制の整備に進められている。

国内では働き方改革の進展やスタートアップの創出事業などによってIT人材の需要が増加、フリーランスや外部委託などの仕事が増えIT人材は売り手市場となっている。これにより企業は慢性的なIT人材不足が生じていると考えられる。同社は製品開発を中心に、より付加価値の高い業務に特化していきたい考えだが、このIT人材不足は避けられない重要課題の一つとなっている。

そしてもう一つの問題が世界経済を脅かしたコロナ禍である。コロナ禍を経て名古屋のサテライトオフィスは一旦閉鎖し、豊橋本社に機能を集約している。静岡方面に拠点を設ける計画は現在白紙となっているとのこと。リモートワークが一般的に認知され、副業も認められるなど働き方が変化した現在、フリーランスや副業人材の活用など柔軟な働き方を受け入れる事業体制を模索されている。

「弊社は設立当初から研究開発に注力してきました。それらの研究の全てが成果に結び付くわけではありませんが、目先の売り上げを追いかけるだけでは生き残ることはできなかったでしょう。ユーザーとダイレクトに繋がる機会を持ち、ニーズをキャッチしながら自主研究をきちんと行い、そこで生まれた成果の中から実用化できるものを拾ってGISエンジンや、個別のソリューションへと結びつける。それによって世の中に貢献する。それが設立当初から弊社が続けてきたことです」(代表取締役社長・佐藤 亮介 氏)

佐藤 亮介氏は1998年の入社。10年間は開発に従事し、2008年から企画室室長として製品企画をけん引。そして2010年、代表取締役社長に就任している。紀世久氏の代では純国産GISエンジンの開発に力を注ぎ、ある一定の評価を得るところまでは来た。そこで亮介氏が力を入れ始めたのがGISの用途拡大のための研究である。

企画室室長時代には携帯電話のGPS機能とGISを連携させたGPSソリューションの研究開発に着手し、移動体管理システムをリリースしている。その次に着目したのはロボットだ。2014年頃から小型無人航空機(通称:ドローン)の研究を開始し、2016年2月に入って、ドローンの飛行可能なエリアの確認や、実施レポート作成などを支援する地図システム『MapQuest Air』の開発に着手したことを発表している。またDouble Robotics社のロボットとGISの連携なども模索中だ。他に、地元のNPOからの要請を受ける形で獣害対策支援ソフト『やるシカない』の開発なども行っている。

2011年にはタイ王国に開発拠点を開拓すべく進出。現在までにバンコクとチェンマイの2拠点で開発できる体制を整備してきた。現地には紀世久氏が常駐する他、日本から開発部長クラスの人材を派遣。亮介氏も定期的に訪問して技術指導を行うことで、国内と同レベルの開発チームが育ってきた。それにより、国内では研究開発と製品企画、営業に専念できる環境を実現。2018年にはチェンマイ拠点は閉鎖されたが、代わりに近年成長が目覚ましいベトナムの開発会社と連携し、開発体制の整備に進められている。

国内では働き方改革の進展やスタートアップの創出事業などによってIT人材の需要が増加、フリーランスや外部委託などの仕事が増えIT人材は売り手市場となっている。これにより企業は慢性的なIT人材不足が生じていると考えられる。同社は製品開発を中心に、より付加価値の高い業務に特化していきたい考えだが、このIT人材不足は避けられない重要課題の一つとなっている。

そしてもう一つの問題が世界経済を脅かしたコロナ禍である。コロナ禍を経て名古屋のサテライトオフィスは一旦閉鎖し、豊橋本社に機能を集約している。静岡方面に拠点を設ける計画は現在白紙となっているとのこと。リモートワークが一般的に認知され、副業も認められるなど働き方が変化した現在、フリーランスや副業人材の活用など柔軟な働き方を受け入れる事業体制を模索されている。

実現したいビジョンと意欲があれば、チャンスがある環境。

同社の従業員数は約20名。その8割以上が技術者だ。「GISで社会を豊かに」を合言葉に、顧客満足のために、質の高い商品を適正価格で供給することに全力を尽くす"という設立以来の社是のもと、全社員一丸となって業務を行う。

同社の営業スタイルは、WEBマーケティングを核としたインバウンド型の営業である。営業部は技術者出身の人材で構成。2006年頃からWEB推進と名付けた取り組みをスタートし、WEBサイトの制作からニュース配信、マーケティングまで全て自前で行っている。WEBサイトから問い合わせてきた顧客は、ある程度ニーズが顕在化した顧客なので、無駄な営業コストが削減できる。顧客側の担当者も技術者であることが多いため話もしやすいというメリットもある。何より、技術者出身の人材にとっては、最適な営業スタイルだ。

また、開発工程では、再利用可能部品の積極活用で日々開発ゼロを追及。短期間で高品質の開発と残業ゼロを目指すなど、技術者集団ならではの方法による省力化、効率化にも取り組んでいる。

現在の同社に参画する最大の魅力は、実現したいビジョンと意欲さえあれば、それができるチャンスはいくらでも転がっているという環境である。小規模な組織であることや、研究開発に時間とコストをかける事業方針がその環境を形成している。またタイ王国の拠点を活用してアジアの市場開拓計画が動き出すなど、海外市場で活躍チャンスも広がっている。

「何かを実現したいという想いが強い人には絶好の環境です。会社としても普段の改善行動の中から社員の意向を吸い上げる努力はしています。また、毎月一回企画会議を開催して、自分のアイデアを企画化してプレゼンする機会を設けています」(亮介氏)

同社がエンジニアに求めるのは、技術力よりも人間力の高さである。顧客視点に立った開発をするには、技術力だけでは不十分だ。人間関係を構築する力や顧客へのきめ細やかな対応、問題解決に対する意欲と情熱、わかりやすく伝える能力、そして常に冷静でいられる能力などが求められる。もちろん技術やマップクエスト製品に対する情熱が共有できることも重要だ。

現在行っている採用では、都市部の求職者に対して、オンライン会社説明会や採用試験時の交通費支給などの施策を用意。また、学生時代の奨学金返済が残っている人に対しては、「奨学金買い取り制度」を適用することも決定している。都市部のIT企業で積んだ経験を生かして次のステップを踏みたいと考えているエンジニアにとってはお膳立てが揃った状況だ。このチャンスを見逃す手はない。

同社の営業スタイルは、WEBマーケティングを核としたインバウンド型の営業である。営業部は技術者出身の人材で構成。2006年頃からWEB推進と名付けた取り組みをスタートし、WEBサイトの制作からニュース配信、マーケティングまで全て自前で行っている。WEBサイトから問い合わせてきた顧客は、ある程度ニーズが顕在化した顧客なので、無駄な営業コストが削減できる。顧客側の担当者も技術者であることが多いため話もしやすいというメリットもある。何より、技術者出身の人材にとっては、最適な営業スタイルだ。

また、開発工程では、再利用可能部品の積極活用で日々開発ゼロを追及。短期間で高品質の開発と残業ゼロを目指すなど、技術者集団ならではの方法による省力化、効率化にも取り組んでいる。

現在の同社に参画する最大の魅力は、実現したいビジョンと意欲さえあれば、それができるチャンスはいくらでも転がっているという環境である。小規模な組織であることや、研究開発に時間とコストをかける事業方針がその環境を形成している。またタイ王国の拠点を活用してアジアの市場開拓計画が動き出すなど、海外市場で活躍チャンスも広がっている。

「何かを実現したいという想いが強い人には絶好の環境です。会社としても普段の改善行動の中から社員の意向を吸い上げる努力はしています。また、毎月一回企画会議を開催して、自分のアイデアを企画化してプレゼンする機会を設けています」(亮介氏)

同社がエンジニアに求めるのは、技術力よりも人間力の高さである。顧客視点に立った開発をするには、技術力だけでは不十分だ。人間関係を構築する力や顧客へのきめ細やかな対応、問題解決に対する意欲と情熱、わかりやすく伝える能力、そして常に冷静でいられる能力などが求められる。もちろん技術やマップクエスト製品に対する情熱が共有できることも重要だ。

現在行っている採用では、都市部の求職者に対して、オンライン会社説明会や採用試験時の交通費支給などの施策を用意。また、学生時代の奨学金返済が残っている人に対しては、「奨学金買い取り制度」を適用することも決定している。都市部のIT企業で積んだ経験を生かして次のステップを踏みたいと考えているエンジニアにとってはお膳立てが揃った状況だ。このチャンスを見逃す手はない。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)

企画・マーケティング職の求人(1件)

クリエイティブ職(ゲーム/マルチメディア)の求人(1件)

PR

すべて見るインタビュー

── マップクエスト社の事業の特徴をお話し下さい。

GISエンジンを大きく分けると研究用と業務用があります。弊社はゼンリン社の住宅地図に特化して、業務用システムを作るためのGISエンジンを開発しています。ビルや集合住宅を上から見ると、ただの一軒の建物ですが、実際には沢山の世帯や企業が、生活したり事業を営んだりしています。そこに集まる複合的な情報を、必要に応じて加工したり閲覧したりするためのエンジンを作っています。

弊社の最大の特徴は、研究開発型の企業であることです。一般的にはGISの分野は、日本は欧米よりも5年から10年は遅れていると言われています。実際、国内で利用されているGISは欧米の大手企業が... 続きを読む

求職者の声

企業情報

会社名

株式会社マップクエスト

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

企業の特徴

自社サービス製品あり、グローバルに活動、残業少なめ資本金

6,000 万円

設立年月

1992年02月

代表者氏名

代表取締役社長 佐藤 亮介

事業内容

地理情報システム(GIS)に特化したシステム開発事業

・業務用GISエンジンの開発と販売

・顧客向けソリューションやパッケージの開発(地域課題含む)

・情報システムに関するコンサルティング

・上記のための技術開発や啓蒙活動

株式公開(証券取引所)

非上場

主要取引先

敬称略・順不同 国際航業(株) (株)ゼンリン (株)日立製作所 日本交通(株) オムロン(株) (株)日立ソリューションズ・ビジネス 朝日新聞販売サービス(株) 大成ジオテック(株) NTTコムウェア(株) デュプロ販売(株) ソフトバンクテレコム(株) 日本ユニシス(株) (株)富士通システムズ・ウエスト (株)中電シーティーアイ デュプロ(株) 日本システム技術(株) ナカシャクリエイテブ(株) ブルーイノベーション(株)

従業員数

15人

本社住所

愛知県豊橋市大岩町下渡 27-1

この企業と同じ業界の企業

株式会社マップクエスト

佐藤亮介

私たちの事業を知っていただけるようご希望に応じてオンライン・オフラインでのカジュアル面談を行えます。お気軽にご応募ください。

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- システムインテグレータ・ソフトハウス

- 株式会社マップクエストの中途採用/求人/転職情報