株式会社アジャイルウェア

- IT/Web・通信・インターネット系

アジャイルウェアに関わるすべての人が、 ちょっと「楽しく」「しあわせ」になれる明日を目指して。自社サービスの開発を中心に成長中!!

自社サービス製品あり

シェアトップクラス

残業少なめ

カジュアル面談歓迎

企業について

ミッションは「Feel Goodな明日をつくる」

株式会社アジャイルウェアは、プロジェクト管理ツールや運動習慣化サービス、議事録作成・共有ツールといった自社プロダクトの開発・販売を主事業とする大阪市のIT企業である。取引先は大手企業を中心に6,000社以上にも及び、日本を代表するものづくり企業やITベンチャーなどが名を連ねる。

またRuby on Railsでのアジャイル開発を強みとした受託開発も行っており、こちらも大手企業を中心とした顧客と直接契約で長期継続的な取引をしている。

3つの自社プロダクトはいずれも「はたらく人を応援し、しあわせになれる明日をつくる」という同社の考えを実現するサービスだ。

2014年に販売を開始した『Lychee Redmine』は、オープンソースのプロジェクト管理ツールであるRedmineの拡張機能プラグインをパッケージ化したもの。

Redmineはもともとエンジニア向けのプロジェクト管理ツールとして活用されてきたツールで世界中に多くのファンがおり、主にタスク管理、進捗管理、情報共有を行うことが出来る。2007年のリリース以来、ソフトウェア開発やWEBサイト制作といったIT分野のプロジェクトで使われてきたが、現在ではより広範囲な業界、業務で活用され始めている。

そのRedmineに、エンジニアでなくとも直感的に使いやすいUIや、ものづくりのマネジメントや経営判断に必要なデータを生成できる高度な機能を追加した同製品は、IT分野以外にも広がりを見せ、大手製造業、金融業などにも選ばれている。

同社の最大の強みは、クライアント企業のニーズに合わせたプラグイン開発や、業種や業務内容に応じたフルカスタマイズに対応できる開発スキルの高さである。

また、テレワークの本格化に伴い問題化した社員の運動不足とコミュニケーション不足。同社はこれらに対応するため、早速新サービスの『KIWI GO』をリリース。行動科学理論に基づき運動が苦手でも自発的にやる気を引き出す仕組みや、イベント機能で社内コミュニケーションを活発化させながら運動に取り組むきっかけを与える仕組みなど、コロナ禍でも楽しく課題を解決できる、同社らしいサービスとなっている。

3つ目のサービス『GIJI』は、議事録をWEB上でリアルタイムに作成・共有して会議にまつわるムダを解消しようというものだ。

2018年のサービスイン以降、ムダな時間の削減やより生産性の高い仕事への集中といった「働き方改革」につながるツールとして注目を集め、25,000を超えるユーザーに利用されている。

これらのサービスは、新型コロナウィルスによって突如訪れたニューノーマルな働き方のもと、さらに活用が進む可能性が高い。

日本中でテレワークが本格化してきた2020年4月にはスピーディーな経営判断で『Lychee Redmine』のフリープランの提供を開始した。予想を大幅に超える利用申し込みが殺到しただけでなく、これまであまり問い合わせのなかった小売・流通業や外食産業からも申し込みがあり、新たな可能性が広がっている。

望むと望まないとに関わらず、チームのメンバーが物理的に離れた場所で働かざるを得ず、それでいて成果・生産性を求められる今後の働き方を「楽に」「楽しく」できるサービスを作り続けること。今ある課題を、そのスピード感と技術力で解決し、アジャイルウェアに関わるすべての人が、「しあわせ」になれる明日を作ること。それが同社のミッションだ。

またRuby on Railsでのアジャイル開発を強みとした受託開発も行っており、こちらも大手企業を中心とした顧客と直接契約で長期継続的な取引をしている。

3つの自社プロダクトはいずれも「はたらく人を応援し、しあわせになれる明日をつくる」という同社の考えを実現するサービスだ。

2014年に販売を開始した『Lychee Redmine』は、オープンソースのプロジェクト管理ツールであるRedmineの拡張機能プラグインをパッケージ化したもの。

Redmineはもともとエンジニア向けのプロジェクト管理ツールとして活用されてきたツールで世界中に多くのファンがおり、主にタスク管理、進捗管理、情報共有を行うことが出来る。2007年のリリース以来、ソフトウェア開発やWEBサイト制作といったIT分野のプロジェクトで使われてきたが、現在ではより広範囲な業界、業務で活用され始めている。

そのRedmineに、エンジニアでなくとも直感的に使いやすいUIや、ものづくりのマネジメントや経営判断に必要なデータを生成できる高度な機能を追加した同製品は、IT分野以外にも広がりを見せ、大手製造業、金融業などにも選ばれている。

同社の最大の強みは、クライアント企業のニーズに合わせたプラグイン開発や、業種や業務内容に応じたフルカスタマイズに対応できる開発スキルの高さである。

また、テレワークの本格化に伴い問題化した社員の運動不足とコミュニケーション不足。同社はこれらに対応するため、早速新サービスの『KIWI GO』をリリース。行動科学理論に基づき運動が苦手でも自発的にやる気を引き出す仕組みや、イベント機能で社内コミュニケーションを活発化させながら運動に取り組むきっかけを与える仕組みなど、コロナ禍でも楽しく課題を解決できる、同社らしいサービスとなっている。

3つ目のサービス『GIJI』は、議事録をWEB上でリアルタイムに作成・共有して会議にまつわるムダを解消しようというものだ。

2018年のサービスイン以降、ムダな時間の削減やより生産性の高い仕事への集中といった「働き方改革」につながるツールとして注目を集め、25,000を超えるユーザーに利用されている。

これらのサービスは、新型コロナウィルスによって突如訪れたニューノーマルな働き方のもと、さらに活用が進む可能性が高い。

日本中でテレワークが本格化してきた2020年4月にはスピーディーな経営判断で『Lychee Redmine』のフリープランの提供を開始した。予想を大幅に超える利用申し込みが殺到しただけでなく、これまであまり問い合わせのなかった小売・流通業や外食産業からも申し込みがあり、新たな可能性が広がっている。

望むと望まないとに関わらず、チームのメンバーが物理的に離れた場所で働かざるを得ず、それでいて成果・生産性を求められる今後の働き方を「楽に」「楽しく」できるサービスを作り続けること。今ある課題を、そのスピード感と技術力で解決し、アジャイルウェアに関わるすべての人が、「しあわせ」になれる明日を作ること。それが同社のミッションだ。

理想的なアジャイル開発で目指す“お客様、従業員満足度日本一”

『Lychee Redmine』のビジネスは好調で、近い将来の海外展開も視野に入れている。『KIWI GO』や『GIJI』も含め、テレワーク拡大の時流にもマッチした自社サービスを展開するアジャイルウェアだが、設立時から行っている受託開発にもこだわりを見せる。

川端氏は2003年にフリーランスのエンジニアとして独立。その頃から受託開発にこだわり仕事をしてきた。

「アジャイル開発という手法そのものが、お客様に対して満足を提供することを追求している開発プロセスです。Redmine関連に関しても新しいプラグインがどんどん出来ていますが、全てお客様からの受託で開発し、弊社がライセンスをもらって製品化しています。あくまで目の前のお客様の課題を解決することを主眼に置いたビジネスをしています」(川端氏)

アジャイル開発という概念が日本に入ってきたのは2000年頃のことである。川端氏は、その直後に関西に生まれたXPユーザーグループにスタッフとして加入。代表を務めたこともある。2004年には『バグのないプログラムの作り方』という書籍を出版し、それを契機に“テストの自動化”を率先して業界に広めていく立場になっていった。

学生時代からチームで1つのことを成し遂げることが好きだったという川端氏。徐々に仲間を増やし、2012年に法人化を果たした。ポリシーは「変化に対応できる会社」であること。今絶好調のRedmineに関しても5年後、10年後はどうなるかわからない。別のツールが出てくれば、執着せずに乗り換えられる柔軟性を大事にしたいと語る。

その一方で目標としていることは“お客様、従業員満足度日本一”だ。それを具現化するためにも、開発体制を整備して理想的なアジャイル開発を実践したい考えだ。

「開発方針は“最短で最高のソフトウェア”です。常に改善し続けること、と定義されるアジャイル開発によってスピード、品質を向上させながら、3か月以内にお客様の要望を形にし、フィードバックに対応していくことで、お客様の満足にいち早く近づくことを目指しています」(川端氏)

それを実現するためのチーム作りもアジャイル開発の思想に基づいて行われている。アジャイル開発の根底には“人を中心としたシステム開発”という思想がある。物づくりをしている人自身が高いモチベーションを持っていなければ良いものは作れないという考え方で、それが従業員の満足度をも追求する同社の姿勢につながっている。特に少数制での開発を行う同社では、メンバー1人1人の生産性を最大限に高めることが重要だ。そこで取り組むのが「究極の適材適所」だ。プログラマはプログラミングだけに集中し、テスターはテストだけに集中する。SEは提案書の作成や課題解決に集中する。不得意な仕事に力を費やす必要がないので、モチベーションを維持しながら各自の力を十分に発揮することが可能となるのである。

川端氏は2003年にフリーランスのエンジニアとして独立。その頃から受託開発にこだわり仕事をしてきた。

「アジャイル開発という手法そのものが、お客様に対して満足を提供することを追求している開発プロセスです。Redmine関連に関しても新しいプラグインがどんどん出来ていますが、全てお客様からの受託で開発し、弊社がライセンスをもらって製品化しています。あくまで目の前のお客様の課題を解決することを主眼に置いたビジネスをしています」(川端氏)

アジャイル開発という概念が日本に入ってきたのは2000年頃のことである。川端氏は、その直後に関西に生まれたXPユーザーグループにスタッフとして加入。代表を務めたこともある。2004年には『バグのないプログラムの作り方』という書籍を出版し、それを契機に“テストの自動化”を率先して業界に広めていく立場になっていった。

学生時代からチームで1つのことを成し遂げることが好きだったという川端氏。徐々に仲間を増やし、2012年に法人化を果たした。ポリシーは「変化に対応できる会社」であること。今絶好調のRedmineに関しても5年後、10年後はどうなるかわからない。別のツールが出てくれば、執着せずに乗り換えられる柔軟性を大事にしたいと語る。

その一方で目標としていることは“お客様、従業員満足度日本一”だ。それを具現化するためにも、開発体制を整備して理想的なアジャイル開発を実践したい考えだ。

「開発方針は“最短で最高のソフトウェア”です。常に改善し続けること、と定義されるアジャイル開発によってスピード、品質を向上させながら、3か月以内にお客様の要望を形にし、フィードバックに対応していくことで、お客様の満足にいち早く近づくことを目指しています」(川端氏)

それを実現するためのチーム作りもアジャイル開発の思想に基づいて行われている。アジャイル開発の根底には“人を中心としたシステム開発”という思想がある。物づくりをしている人自身が高いモチベーションを持っていなければ良いものは作れないという考え方で、それが従業員の満足度をも追求する同社の姿勢につながっている。特に少数制での開発を行う同社では、メンバー1人1人の生産性を最大限に高めることが重要だ。そこで取り組むのが「究極の適材適所」だ。プログラマはプログラミングだけに集中し、テスターはテストだけに集中する。SEは提案書の作成や課題解決に集中する。不得意な仕事に力を費やす必要がないので、モチベーションを維持しながら各自の力を十分に発揮することが可能となるのである。

働き方のキーワードは「好き」と「自由」

同社の働き方ポリシーは

ひとりひとりが得意分野に集中して力を発揮する

ひとりひとりがライフスタイルに合わせて自由に働く というもの。

求めているのは、とにかく何かについて「好き」というもの=得意分野を持っている人材だ。Rubyが好きなプログラマ、JavaScriptが好きなフロントエンドエンジニア、SaaS好きなWebデザイナー、Redmineが好きだというコンサルタント、顧客を喜ばせるのが好きな営業、メンバーのサポートが好きなアシスタントなど、とにかく好きなことを追求できる人材である。もちろん、ビジネスを生み出したい、経営に近い立場を目指したいという人材にはマネージャーとして力を発揮する場を用意している。

同社の魅力は、そういった色々な「好き」を持った人たちがフラットな立場で、なおかつストレスを抱えることなく働ける環境があることだ。

職種間の序列は全くなく、上司と部下という関係性もほとんどない。キャリア形成やスキルアップに関しても、それぞれの領域内で幅を広げ、掘り下げていくことが出来るのである。フレックスタイムや在宅勤務も認められるなど働き方も自由で、例えばハードに家事をこなしている男性エンジニアもいる。子育てや学業と両立することも可能だ。

従来から「同じ場所」を前提としない働き方を整備していた同社は、新型コロナウィルスによる社会の変化にすばやく対応。新たに自宅での勤務環境を整備するための様々な手当を矢継ぎ早に運用開始、またワーク以外のライフにも配慮した健康支援も取り入れている。

2022年8月からは隔週週休3日制を導入、将来的には週休3日制を目指しているという同社。一見バラバラで統率がとれていないように見えるが、実際にはslack、oVice、Redmine、GitHubなどを有効に活用することで、コミュニケーションは密に取れており、各自が受け持つ仕事の成果などはリアルタイムに把握し合える環境だ。

もうひとつのキーワードは「自由」だ。

技術顧問・堂端翔氏が、自社の魅力を次のように語る。

「余計なストップがかからないところが非常に魅力的です。例えば、新しいライブラリがあって、それを試したいと思えば、まさに開発中のシステムに実装することも出来ます」(堂端氏)

自由さは対外的なコミュニケーションにおいても同様だ。同社ではプログラマも直接クライアントとコミュニケーションを取る機会が多いが、その際にクライアントにとって良いと思ったことは、どんどん意見として述べる。すでに発注された要件であっても、開発段階になって変更した例も少なくはない。

「まずは自分の前向きな姿勢が生かされることが大事です。エンジニアにとってプログラミングは玩具のようなもの。いかに遊ばせてあげるかということはすごく大事だと思っています。そういうところが弊社で働く魅力だと考えています」(川端氏)

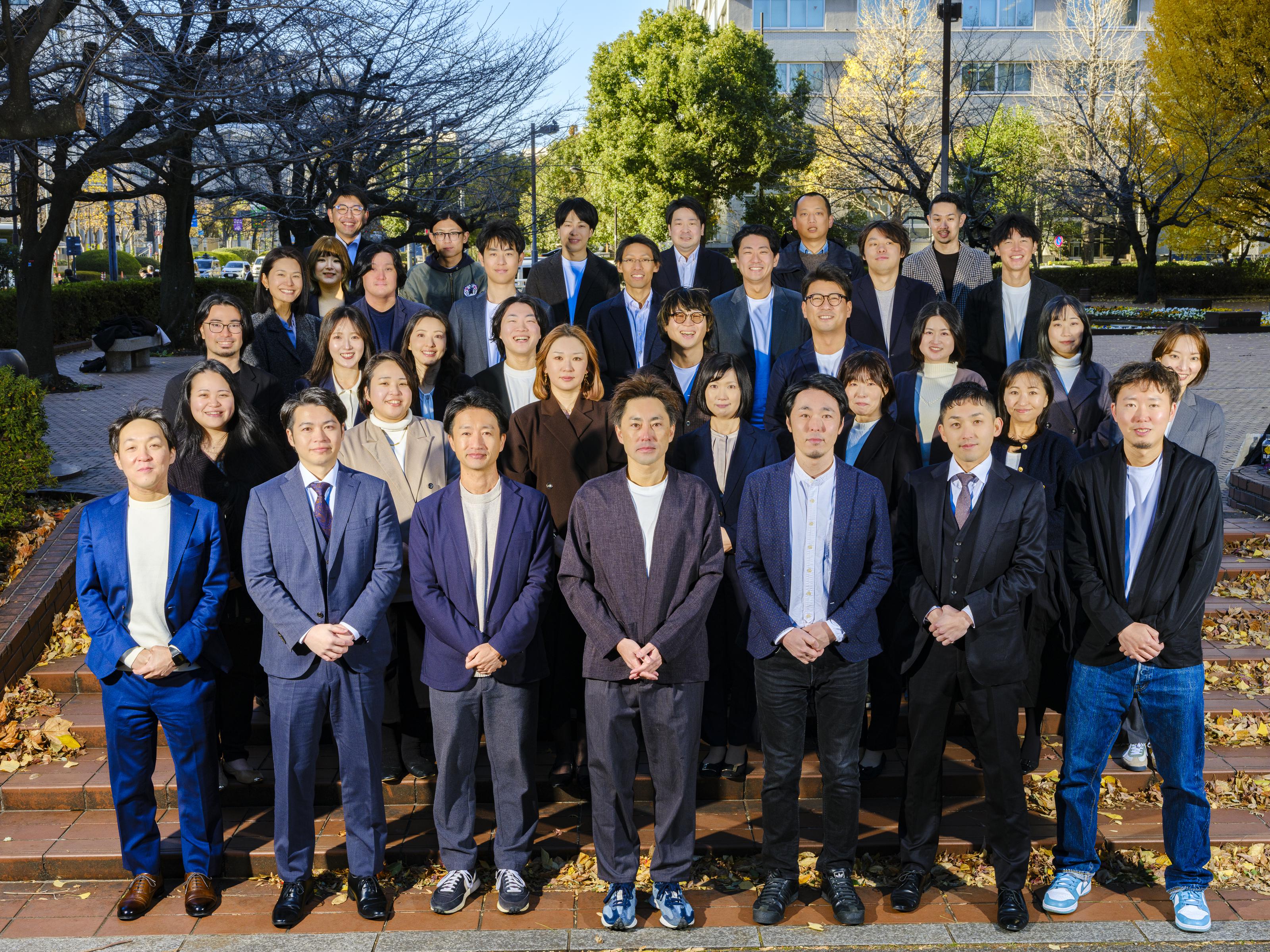

従業員が60名を超え、100名という規模に向かっている同社は有志社員による評価制度の見直しを開始したばかり。

「当社の最大の良さである『自由』を失うことなく、個性豊かなメンバーの力を会社の最優先課題に集中して顧客によろこんでもらうこと。それが目に見える業績につながり、従業員も『楽に』『楽しく』なること。そのためのしくみを整えていきたいと思っています」(人事・岡田氏)

リモートワーク、働き方改革の時流にマッチした自社サービス、またアジャイル開発という手法に対するニーズはますます高まっている。アジャイルウェア社の成長スピードもより加速することが見込まれる。

専門性と「好き」を活かして「自由」に働くこと、グロースフェーズで新たな事業や組織を作っていくこと。同社には多くの可能性がある。

ひとりひとりが得意分野に集中して力を発揮する

ひとりひとりがライフスタイルに合わせて自由に働く というもの。

求めているのは、とにかく何かについて「好き」というもの=得意分野を持っている人材だ。Rubyが好きなプログラマ、JavaScriptが好きなフロントエンドエンジニア、SaaS好きなWebデザイナー、Redmineが好きだというコンサルタント、顧客を喜ばせるのが好きな営業、メンバーのサポートが好きなアシスタントなど、とにかく好きなことを追求できる人材である。もちろん、ビジネスを生み出したい、経営に近い立場を目指したいという人材にはマネージャーとして力を発揮する場を用意している。

同社の魅力は、そういった色々な「好き」を持った人たちがフラットな立場で、なおかつストレスを抱えることなく働ける環境があることだ。

職種間の序列は全くなく、上司と部下という関係性もほとんどない。キャリア形成やスキルアップに関しても、それぞれの領域内で幅を広げ、掘り下げていくことが出来るのである。フレックスタイムや在宅勤務も認められるなど働き方も自由で、例えばハードに家事をこなしている男性エンジニアもいる。子育てや学業と両立することも可能だ。

従来から「同じ場所」を前提としない働き方を整備していた同社は、新型コロナウィルスによる社会の変化にすばやく対応。新たに自宅での勤務環境を整備するための様々な手当を矢継ぎ早に運用開始、またワーク以外のライフにも配慮した健康支援も取り入れている。

2022年8月からは隔週週休3日制を導入、将来的には週休3日制を目指しているという同社。一見バラバラで統率がとれていないように見えるが、実際にはslack、oVice、Redmine、GitHubなどを有効に活用することで、コミュニケーションは密に取れており、各自が受け持つ仕事の成果などはリアルタイムに把握し合える環境だ。

もうひとつのキーワードは「自由」だ。

技術顧問・堂端翔氏が、自社の魅力を次のように語る。

「余計なストップがかからないところが非常に魅力的です。例えば、新しいライブラリがあって、それを試したいと思えば、まさに開発中のシステムに実装することも出来ます」(堂端氏)

自由さは対外的なコミュニケーションにおいても同様だ。同社ではプログラマも直接クライアントとコミュニケーションを取る機会が多いが、その際にクライアントにとって良いと思ったことは、どんどん意見として述べる。すでに発注された要件であっても、開発段階になって変更した例も少なくはない。

「まずは自分の前向きな姿勢が生かされることが大事です。エンジニアにとってプログラミングは玩具のようなもの。いかに遊ばせてあげるかということはすごく大事だと思っています。そういうところが弊社で働く魅力だと考えています」(川端氏)

従業員が60名を超え、100名という規模に向かっている同社は有志社員による評価制度の見直しを開始したばかり。

「当社の最大の良さである『自由』を失うことなく、個性豊かなメンバーの力を会社の最優先課題に集中して顧客によろこんでもらうこと。それが目に見える業績につながり、従業員も『楽に』『楽しく』なること。そのためのしくみを整えていきたいと思っています」(人事・岡田氏)

リモートワーク、働き方改革の時流にマッチした自社サービス、またアジャイル開発という手法に対するニーズはますます高まっている。アジャイルウェア社の成長スピードもより加速することが見込まれる。

専門性と「好き」を活かして「自由」に働くこと、グロースフェーズで新たな事業や組織を作っていくこと。同社には多くの可能性がある。

社員の声

すべて見る求職者の声

企業情報

会社名

株式会社アジャイルウェア

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ

企業の特徴

カジュアル面談歓迎、自社サービス製品あり、シェアトップクラス、残業少なめ資本金

1000万円

売上(3年分)

2023年 12月 10億1000万円

2022年 12月 7億9000万円

2021年 5月 7億2000万円

設立年月

2012年06月

代表者氏名

代表取締役CEO 川端 光義

事業内容

■プロジェクト管理ツール「Lychee Redmine」の開発・販売

■ウェルビーイングサービス「KIWI GO」の開発・販売

■議事録リアルタイム共有サービス「GIJI」の開発・販売

■アジャイル開発によるBtoB向けシステム構築

株式公開(証券取引所)

非上場

主要取引先

テクマトリックス株式会社 株式会社JR東日本情報システム 株式会社JVCケンウッド 東洋電装株式会社 TYPICA株式会社 大日本印刷株式会社 パナソニックITS株式会社 パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 株式会社オージス総研 株式会社東芝 アクセンチュア株式会社

従業員数

60人

平均年齢

37.2歳

本社住所

大阪市中央区谷町1-3-12 天満橋リーフビル8F 大阪メトロ谷町線『天満橋駅』3番出口から徒歩30秒 京阪本線『天満橋駅』から徒歩5分 1Fがファミリーマートのビルです。

この企業と同じ業界の企業

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、

ぜひ探してみてください🔍

他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- 株式会社アジャイルウェアの中途採用/求人/転職情報