株式会社Rehab for JAPAN

- IT/Web・通信・インターネット系

高齢者データをもとにリハビリを科学し、SaaSモデルでデイサービス事業所の課題解決に取り組む

企業について

利用者のアウトカムを追求するSaaS型のプロダクト『Rehab Cloud』を提供している。

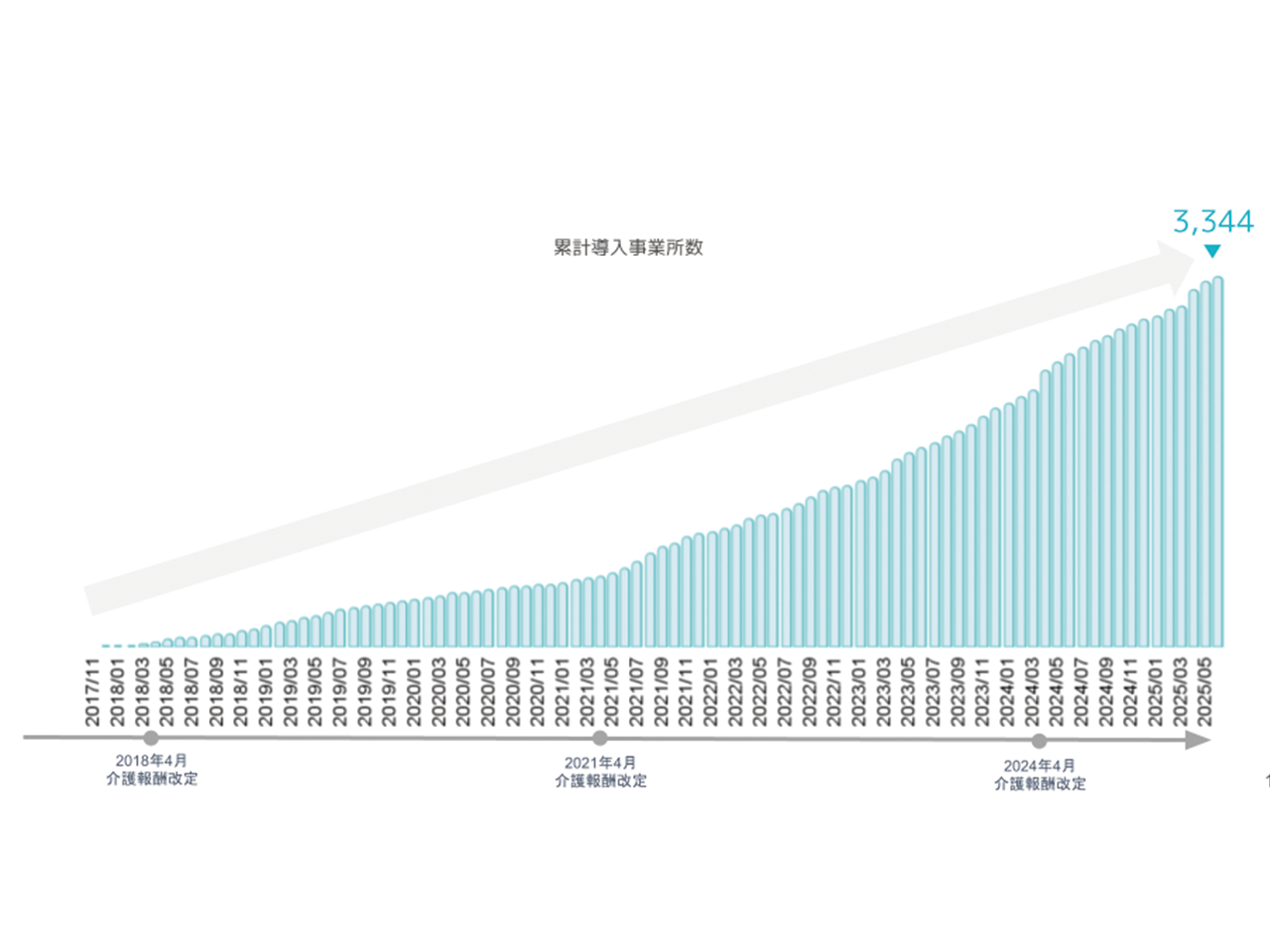

直近の5年で13倍以上に成長し、累計導入事業所数3300件を突破した(2025年3月時点)。

提供するサービスの幅を広げ、テクノロジーの活用によりケアの質を上げる「これからの時代の介護ソフト」を目指している。

【1】機能訓練業務を誰でも簡単・安心・効果的に行えるリハビリ支援ソフト『Rehab Cloud リハプラン』

デイサービスに理学療法士・作業療法士等、リハビリ専門職が常駐する事業所の割合は、わずか2割。残りの8割の事業所は、

介護士・看護士等“非”リハビリ専門職が日々奮闘しているのが現状だ。

そのために三つの大きな問題が生じている。

第一に、介護度の重度化防止に繋がる「効果的なリハビリ」が提供できていないという問題。

第二に、リハビリ計画策定に時間がかかるため現場の負担が減らないという問題。

第三に、個別機能訓練加算まで手が回らず、売上を確保できないという問題。

これら事業所の現場で起きている問題を解決するのが『Rehab Cloud リハプラン』だ。

『Rehab Cloud リハプラン』は、最新の高齢者データベースをもとに2,200種類、500セットの目標・運動プログラムから最適な計画・訓練を自動で提案。

それまで非リハビリ専門職が30分かけていた業務を3分に短縮する。

その他の書類も『リハプラン』内にデータ入力・管理ができるので、紙ベースの業務から解放されるというメリットも大きい。

また、リハビリ専門職がいなくても個別機能訓練加算の算定をことで、ある事業所は『リハプラン』導入1カ月で数十万円の収益アップを実現している。

【2】圧倒的にクイックな記録とリアルタイムな情報共有で日々の業務を効率化するタブレット記録アプリ『Rehab Cloud デイリー』

デイサービスの職員の業務は利用者のサービス提供に加えて、様々な様式・目的に合わせての記録・書類作成業務が大量にあり、

記録・転記業務に多くの時間を割いてしまい、残念ながら利用者に向き合う/寄り添う時間が限られてしまっているのが実情だ。

『Rehab Cloud デイリー』を利用すれば、同時に発生する各種記録を1画面で効率的に入力でき、

記録したものが連絡帳・介護記録・業務日誌に自動転記され、利用者の健康情報やサービス提供の申し送り事項を共有することができるようになる。

【3】記録と請求業務がスムーズに繋がり国保連請求が誰でも簡単、安心にできる『Rehab Cloud レセプト』

従来の請求業務においては、毎月、サービス提供票を元に利用者全員分の提供予定を介護ソフトへ手入力する必要があり、その入力作業には、かなりの労力を要している。

また、従来の介護ソフトの中には、多くのボタンや機能が羅列され、不要な画面遷移やクリック操作を求めるものも少なく、

現場職員がソフトを使い慣れるまでに時間がかかり、属人的な運用やミスを引き起こす要因になっている。

『Rehab Cloud レセプト』を利用すればシンプルで使いやすい操作性でサービス提供票の予定と実績の一括作成を実現し、請求業務によるミスや残業をゼロにできるようになる。

【4】動画画を撮るだけで、バランス評価を実現。データに基づく転倒予防を簡単にする『Rehab Cloud モーションAI』

姿勢推定モデルをベースに、10名を超えるリハビリ専門職の知見を組み合わせて開発した独自のAIを用いた動作分析で客観的評価に基づくリハビリを提供している。

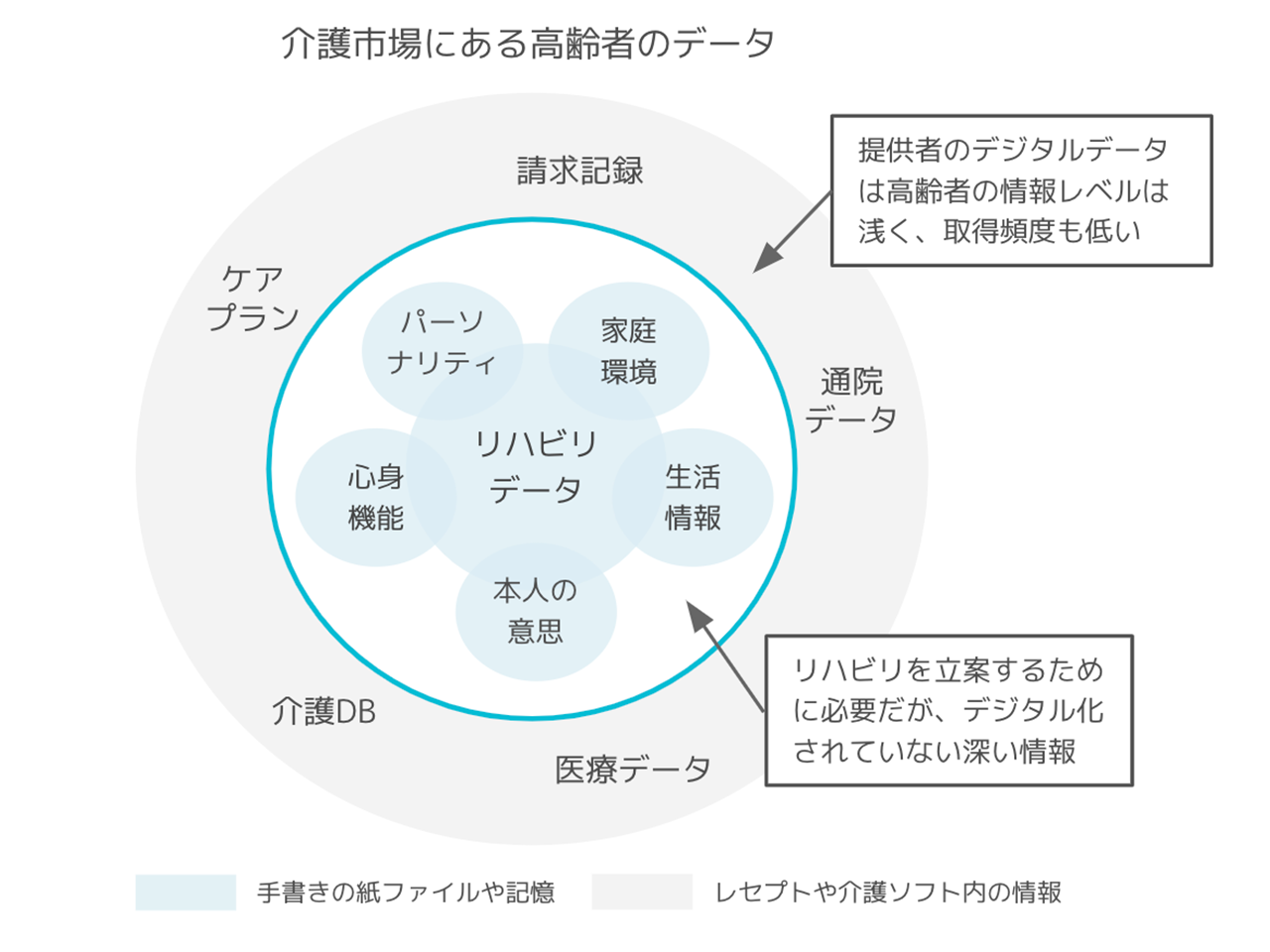

リハビリの計画を立案するには、利用者の生活情報・家庭環境・心身機能・パーソナリティ・本人の意思等の生活に関するデータが必要になる。

このような、ケアプランや通院データとは異なる“深い”情報はこれまでデジタルデータ化されず、紙ベースで事業所にストックされていた。

『リハプラン』を活用すれば、リハビリ計画の立案を通して“深い”情報を解析可能なデジタルデータにできる。同社では既に約41万人以上の計画書データを収集済みだ。

今後さらにデータを蓄積し、数年で100万人分のデータ収集を目指している。

この目標が達成されれば、どんな高齢者が何によって元気になるのか、その因子を(介護者の経験則によらずに)科学することも可能になるのだ。

同社がリハビリを科学することに力を入れる背景には、間もなく訪れる介護保険制度のパラダイムシフトがある。

今後の介護報酬改定では「自立支援・重度化防止の推進」と「科学的介護」というアウトカムベースの報酬体系に移行していく方針が打ち出されているのだ。

つまり、利用者の状態を改善させた事業所に対して、より多く報酬が払われる結果至上主義へのシフトが予定されている。

その時に重要になってくるのが、同社のリハビリデータである。

100万人分のデータが集まれば、介護度の重度化を防ぐための対策について、エビデンスに基づいたリハビリ提案が可能になるだろう。

提案の対象は、現在デイサービスに通っている利用者に留まらない。

様々な活動に意欲的で元気なアクティブシニア世代の介護予防、ひいては健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)を延ばすことにも貢献するだろう。

なお、同社の目標は100万人だが、既にある41万人分でも世界に類を見ないボリュームだ。

社会保障制度や保険制度には国によって異なるが、リハビリの工程やリハビリが必要な高齢者の生活様式は、国による構造上の違いはあまりない。

ハードルを乗り越える方法が見つかれば、同社のデータプラットフォームを海外に輸出し、ヘルスケア・製薬の領域に役立てることも夢ではない。

この予測を現実のものにするために、同社にはまだまだたくさんの仲間が必要だ。では、同社が求める仲間とはどういう人物だろうか。

「自分達の手で日本の未来を作りたい」と考えられる人であることが必須条件だ。

言い換えれば、社会的課題を自分達の手で解決するという手応えを得る、

まだ誰も成し遂げていないことを自分達の手で成し遂げるという達成感を味わえる、そんな未来が同社の仕事にはあるのだ。

同社は85名(2025年12月時点)とまだ小規模のため、一人ひとりには大きな裁量を委ねている。

例えばカスタマーサクセス部のある社員は、LIFEと言われる科学的介護推進に関する加算のセミナーを発案した。

その社員は、事業所とのコミュニケーションを通して、LIFE関連加算への理解が追い付いていないことに気付く。

理解が深まればLIFE関連加算の算定が進み、事業所の売上アップに繋がる…そう思い立ち、会社に提案。

プログラムを全て自ら企画し、セミナーを実施した。参加者からは高い評価を得たそうである。

また、裁量を委ねるだけではなく、一人ひとりのパフォーマンスを上げるためにこのように、ボトムアップで提言できる組織運営を心掛けている。

経営会議の議事録はクラウドストレージやチーム用のワークスペースで管理し、全メンバーに共有。

情報の非対称性をなくすことによって透明性を高め、上司/部下、あるいは部署間のコンフリクトを排除している。

だからこそ一人ひとりが会社に埋没することなく、日々の仕事を通して「事業所のためになっている」と実感できる。それが同社のカルチャーと言えるだろう。

SaaSモデルで業務支援/リハビリ支援ソフトを提供する。この大きな軸に変わりはないが、同社は『Rehab Cloud』の機能をさらに強化、導入事業所をさらに増やしていく。

また、デイサービスにとどまらず、様々な介護施設への展開を進めていく計画もある。事業の幅がさらに広がる同社では、事業責任者として活躍できるチャンスもある。

2040年まで世界トップの高齢化率が続く日本では、「高齢者の生活とどのように向き合うのか」は大きな社会的課題となっている。そしてその動向を世界が注視している。

これから同社のプレゼンスはさらに高まっていくだろう。

1987年11月18日長崎県壱岐市生まれ。

リハビリ養成校を卒業後、通所介護事業所や訪問看護ステーションにて在宅リハビリテーションに従事。働きながら法政大学大学院政策学修士を取得。

要介護者、介護現場で働く人、地域住民まで、

介護に関わるすべての人が安心していきいきと活躍し続けられる世界の実現を目指して2016年6月株式会社Rehab for JAPANを創業。

「リハプラン」を開発。日本介護協会関東支部局副支部長。

取締役副社長COO:池上晋介

1977年12月29日生まれ兵庫県明石市出身。大阪市立大学卒業後、NECを経て、2007年リクルート入社。

2010年より「HOT PEPPER Beauty」の統括プロデューサー、ビューティ事業ユニット長として、事業成長を牽引。

サロン向け予約管理システム「サロンボード」を企画開発し、美容業界のIT化を主導。

2019年10月より株式会社Rehab for JAPANに参画。取締役副社長兼COOに就任。

執行役員兼CPO:若林一寿

アビームコンサルティングを経て、2006年リクルート入社。

販促領域プロダクト全般のUXデザイン業務に従事し、リードUXデザイナー、機能ユニット長、執行役員を歴任。

2020年8月当社入社。

執行役員CTO:久良木 遼氏

大手SIerにて画像・動画解析のアルゴリズム・システム開発を経験後、2017年より防犯カメラ映像を解析するスタートアップ企業のCTOとして開発戦略策定、システム開発に従事。2022年1月当社入社。

執行役員 SaaS事業部長:村治 敦史

NTTデータ、PwCを経てリクルートでプロダクトマネジメント・事業開発に従事。

当社入社後、事業企画およびオンラインリハビリ事業の立ち上げ・責任者として事業成長を牽引。2022年5月入社。

執行役員VPoF:座間味 尚成

あずさ監査法人にて上場企業を中心とした監査業務等に従事。

その後、外資系企業の経理財務業務を経て、ベルトラ株式会社にて、経理財務全般の統括、IPO業務等に従事。

2021年5月当社入社。

■プレス情報■

2024.10.18

デイサービス向け科学的介護ソフトのRehab Cloud レセプト・デイリーが『2024年度グッドデザイン賞』を受賞

2024.03.29

ISMS認証「ISO/IEC 27001:2022」取得

2024.02.16

約10億円の資金調達を実施累計資金調達額は31.3億円となりました。

2023.09.07

「一般社団法人インパクトスタートアップ協会」に加盟

2023.03.29

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より、プライバシーマークの認証を取得

2023.02.01 約11.3億円の資金調達を実施

シリーズDラウンドにおいて、SMBCベンチャーキャピタル株式会社とJPインベストメント株式会社をリード投資家とし、

新規投資家・既存株主を引受先として、合計11.3億円の第三者割当増資を実施しました。今回の資金調達を含めて累計調達総額は約21億円となりました。

2022.10.07 2022年度グッドデザイン賞を受賞

2022.08.02 Forbes JAPAN の「世界&日本のインパクト企業100社」に選出

2021.08.30 週刊東洋経済の「すごいベンチャー100社 2021年版」に選出

RehabではVision/Missionを達成するための行動指針として5つのValueを大切にしています。

-----------------------------------

01:チームを勝たせる「個」になろう。

02:ロジックは、目的達成のためにある。

03:ハードワークを、なめらかに。

04:イノベーションは、好奇心。

05:介護は「現場」という初心。

-----------------------------------

この5つのValueは、評価制度や、成果に加え、バリューを体現しているメンバーを積極的に賞賛する

「Rehab AWARD」など表彰制度のベースとなっています。

■働く環境

私たちは「ハラオチ」をとても大切にしています。

ー全従業員が集まって、全社キックオフ

ー経営会議の議事録も全従業員に共有

ー社内勉強会・社内wikiなどを徹底的に整備

徹底した情報共有を行い、経営陣や他部署に対しても、誰もがボトムアップで提言できる

組織運営を心がけています。

理想の老後を自らの手で創り出すために全員が社会実装にこだわっています。

ー機能を実装するのではなく、問題を解決する

ー長期的視野、逆算思考で進化を積み上げる

ー役割を超えて、顧客のために共創する

■子育てママ、パパも活躍できる環境

CEOの大久保を含め、多くの役員が子育て世代のため、社員の状況を配慮し働きやすい環境にすることにポジティブです。

「子どもが熱を出してしまったので退社します」「xx時に帰宅します」とSlackに書くと、「家族ファースト」というスタンプを押してくれるため、家族のことを優先できる環境はとても助かっていると声が上がっています。

他には、Googleカレンダーに当たり前のように家族と過ごす予定が入っていたり、子どもの誕生日に休暇が取れる制度もあったりします。

■休日・休暇

年間休日125日、完全週休2日制(土、日曜日)、祝祭日、年末年始、有給休暇(入社月から付与)、特別休暇(慶弔、結婚、ご家族の誕生日休暇)

メンバーがよりパフォーマンス高く働けるよう、働きやすい環境づくりを日々アップデートしています。

募集している求人

経理・管理・バックオフィス職の求人(1件)

インタビュー

── まずは自己紹介をお願いします。

私は長崎県の「壱岐」という小さな島に生まれ、両親二人、祖父母二人、弟一人の6人家族の長男です。両親は共働きであったため幼少期より祖父母に育てられました。

そして、母は社会福祉協議会という介護保育領域で働いていることもあり、高校生の時に「高齢者に携わる仕事がしたい」「人のためになる仕事がしたい」と高校生の時に思い、リハビリテーションの国家資格である「作業療法士」という職業に就きました。 続きを読む

求職者の声

企業情報

株式会社Rehab for JAPAN

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

100百万円

2016年06月

代表取締役社長CEO 大久保 亮

私たちは「介護に関わるすべての人に夢と感動を。」をビジョンのもと

より多くの高齢者が健康的に長生きすることで幸せに長く暮らせる世界(健康寿命の延伸)に向けて、

「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を目指し以下のサービス・研究開発を行なっています。

・科学的介護ソフト「Rehab Cloud」の企画・開発・提供

・オンラインリハビリサービス「Rehab Studio」の企画・開発・提供

・AI等を用いた介護関連テクノロジーの研究開発

非上場

経営陣、キャピタルメディカベンチャーズ、JPインベストメント株式会社、SMBCベンチャーキャピタル、CYBERDYNE、MTGベンチャーズ、マネックスベンチャーズ、オムロンベンチャーズ株式会社、Aflac Ventures LLC、やまと社会インパクトファンド、KIRIN、豊島、小野デジタルヘルス投資合同会社、小野薬品工業、三菱UFJキャピタル、ライフタイムベンチャーズ、エンジェル投資家、他

85人

36歳

東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

この企業と同じ業界の企業

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- インターネット/Webサービス・ASP

- 株式会社Rehab for JAPANの中途採用/求人/転職情報