ラティス・テクノロジー株式会社

- IT/Web・通信・インターネット系

超軽量3D技術『XVL』活用ソリューションで世界標準のソフトウェアベンダーへ!

自社サービス製品あり

シェアトップクラス

グローバルに活動

残業少なめ

企業について

創業メンバーが開発した新技術『XVL』だが製品化への道のりは容易ではなかった

ラティス・テクノロジー株式会社は、自社開発の超軽量3Dフォーマット技術『XVL』をベースにした関連ソフトウェアの開発・販売と共に、3Dデータ活用ソリューションサービスの提供やコンサルティングを行う企業だ。国内発のテクノロジーカンパニーとして、今後はグローバルへの展開を積極的に推進していく。社内体制強化のため、技術への探求心を持つエンジニアやプロジェクトマネジメントに長けたエンジニア、グローバルビジネスに関心の高いセールスなど、これからの同社をリードする新たな戦力を求めている。

同社の創業者は、大手光学機器メーカーのソフトウェア研究所で3Dの中核技術の研究開発に深く携わっていたメンバー達だ。慶應義塾大学 環境情報学部である千代倉弘明氏、代表取締役を務める鳥谷浩志氏、エグゼクティブフェロー 原田毅士氏の3名である。

1990年代初頭に、3名は同社の基礎技術となる3Dフォーマット『 XVL 』の開発に成功する。3Dデータは多量の情報を含むため、非常に大きなサイズになってしまう。インターネットがまだまだ一般的ではなく回線も低速だった時代において、3Dデータを超軽量化してインターネット上で送受信を可能にするという画期的な技術が 『XVL』 だったのだ。

しかし、所属していた企業は 『XVL』の事業化に難色を示した。有効活用への道が閉ざされる危機感とジレンマを感じた3名は、『XVL』技術を活かすため自らで1997年10月に会社を設立。これが同社の始まりなのだが、いざ独立したものの当初は技術先行。様々な企業にデモンストレーションに行くものの「技術的には面白いけど、具体的にどう使えばいいの?」という反応ばかりだったという。

そんな中、自動車の設計に3D CADを導入していたトヨタ自動車が関心を示す。そこで同社はトヨタ自動車に数カ月間に渡って常駐し、徹底的に製造工程を研究した。こうして地道な研究開発を進め、各工程における課題解決を目的とした『XVL』技術をベースとするソリューションツール類を作り出したのだ。そこから顧客の細かな要望に応える形でブラッシュアップを重ねて、現在の多彩な製品構成に至った。

同社の創業者は、大手光学機器メーカーのソフトウェア研究所で3Dの中核技術の研究開発に深く携わっていたメンバー達だ。慶應義塾大学 環境情報学部である千代倉弘明氏、代表取締役を務める鳥谷浩志氏、エグゼクティブフェロー 原田毅士氏の3名である。

1990年代初頭に、3名は同社の基礎技術となる3Dフォーマット『 XVL 』の開発に成功する。3Dデータは多量の情報を含むため、非常に大きなサイズになってしまう。インターネットがまだまだ一般的ではなく回線も低速だった時代において、3Dデータを超軽量化してインターネット上で送受信を可能にするという画期的な技術が 『XVL』 だったのだ。

しかし、所属していた企業は 『XVL』の事業化に難色を示した。有効活用への道が閉ざされる危機感とジレンマを感じた3名は、『XVL』技術を活かすため自らで1997年10月に会社を設立。これが同社の始まりなのだが、いざ独立したものの当初は技術先行。様々な企業にデモンストレーションに行くものの「技術的には面白いけど、具体的にどう使えばいいの?」という反応ばかりだったという。

そんな中、自動車の設計に3D CADを導入していたトヨタ自動車が関心を示す。そこで同社はトヨタ自動車に数カ月間に渡って常駐し、徹底的に製造工程を研究した。こうして地道な研究開発を進め、各工程における課題解決を目的とした『XVL』技術をベースとするソリューションツール類を作り出したのだ。そこから顧客の細かな要望に応える形でブラッシュアップを重ねて、現在の多彩な製品構成に至った。

3Dで世界を変える!『XVLパイプライン』で企業の競争力強化に大きく貢献

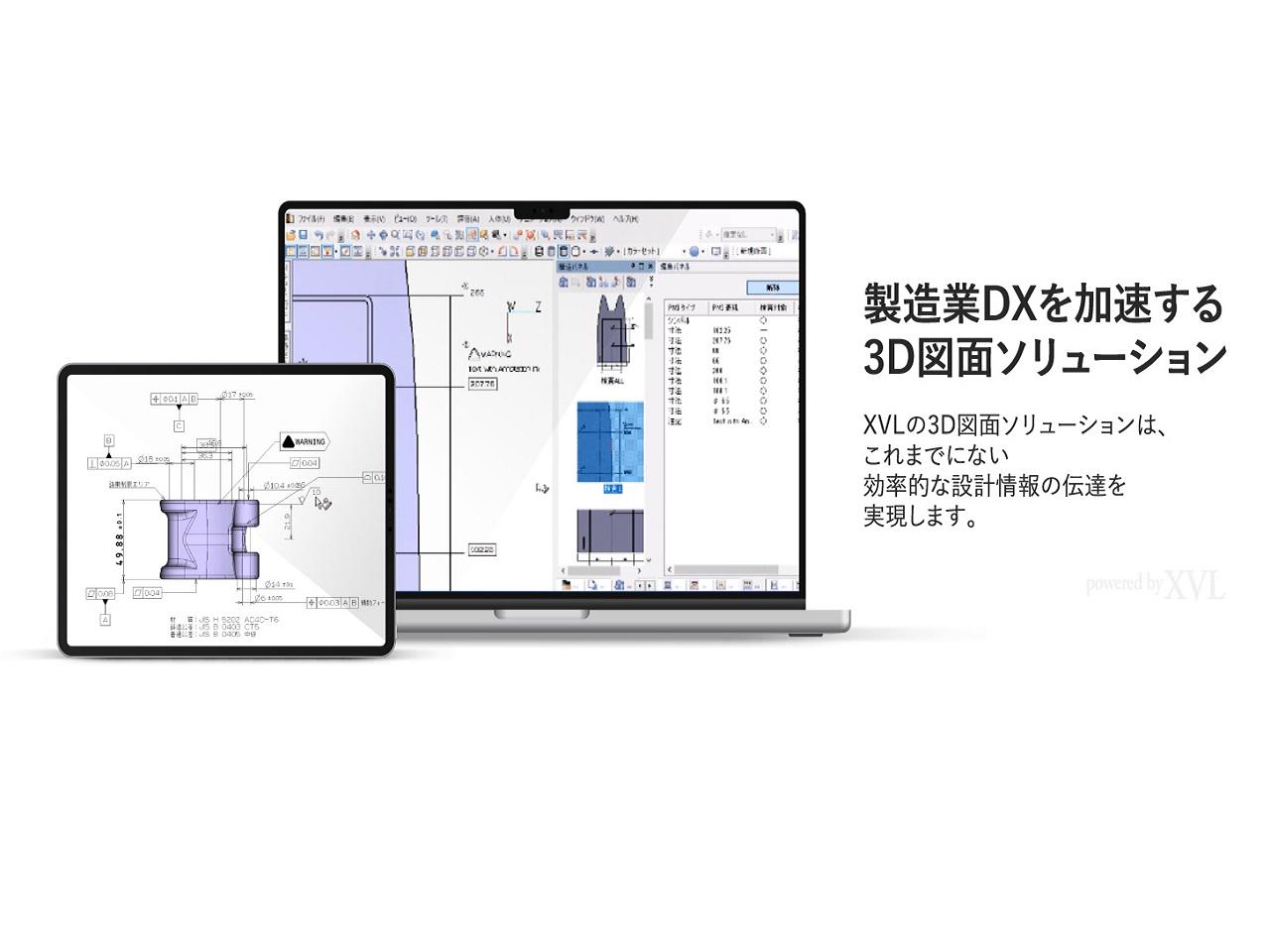

製造業に特化したソリューションツールという活路を見出したことで、同社は大きな成長を遂げていく。本章では、具体的に 『XVL』 をどのように活用しているかを紹介しよう。

3D CADで設計を行う製造業は多いが、工程ごとに紙で出力した設計書が使われていた。各部品を原寸大で描くことが設計の基本であるが、旅客機や自動車などの大型機材では全体像を1枚の紙に納めきれないという課題が生じていた。しかし、大容量3Dデータの超軽量化が可能な 『XVL』 ならば、PC上でも軽快な全体表示が可能となる。さらに、それまで作業員が行っていた「部品間の干渉チェック」といったレビューも、コンピューターの自動計算によって短時間で行うことができるようになったのだ。これは、同社の主力『XVL Studio Pro』に付与できるオプションである。

その他にも、『XVL』化された 3D CADデータから製造ツリー・工程ツリーを作成するツールや、Excel・HTML形式など様々な形式のドキュメントに出力する配信ツール、3Dデータのイラスト化が可能なオプション機能など、現場の声に合わせた、実に多彩なラインナップが揃っている。同社は設計情報を『XVL』という一貫したデータにして全社に流通・活用する『XVLパイプライン』によって、3D設計による全体最適を強力に推し進める。

このように、同社の強みは高品質な独自技術を持っている点であり、現場を熟知し積み上げてきたノウハウによって、ツール化できる点だ。他社がどれだけ多くの資本を投下しても、一朝一夕では決して手に入れることができない優位性だろう。そうかと言って、現在の地位に安穏とあぐらをかいているわけではない。技術の進化スピードがすさまじい世の中にあり、同社は最新技術を取り入れた新たなサービス開発を積極的に行っている。

例えば、工場内部の3Dデータと大規模点群を統合しての仮想検証ソリューション。新設予定の機材が入るかをチェックしたり、作業員の体格にラインの高さが合っているか、無理な姿勢を取らせていないかを検証したり、実製品の試作なしでの検証が可能となる。

また、MR(複合現実)やVR(仮想現実)と組み合わせた作業員の組み立てトレーニング用ツールの開発や、建築現場用に資材のテクスチャーまで判別できるような精度の高いビューワの開発など、新たな取り組みには枚挙にいとまがない。

3D CADで設計を行う製造業は多いが、工程ごとに紙で出力した設計書が使われていた。各部品を原寸大で描くことが設計の基本であるが、旅客機や自動車などの大型機材では全体像を1枚の紙に納めきれないという課題が生じていた。しかし、大容量3Dデータの超軽量化が可能な 『XVL』 ならば、PC上でも軽快な全体表示が可能となる。さらに、それまで作業員が行っていた「部品間の干渉チェック」といったレビューも、コンピューターの自動計算によって短時間で行うことができるようになったのだ。これは、同社の主力『XVL Studio Pro』に付与できるオプションである。

その他にも、『XVL』化された 3D CADデータから製造ツリー・工程ツリーを作成するツールや、Excel・HTML形式など様々な形式のドキュメントに出力する配信ツール、3Dデータのイラスト化が可能なオプション機能など、現場の声に合わせた、実に多彩なラインナップが揃っている。同社は設計情報を『XVL』という一貫したデータにして全社に流通・活用する『XVLパイプライン』によって、3D設計による全体最適を強力に推し進める。

このように、同社の強みは高品質な独自技術を持っている点であり、現場を熟知し積み上げてきたノウハウによって、ツール化できる点だ。他社がどれだけ多くの資本を投下しても、一朝一夕では決して手に入れることができない優位性だろう。そうかと言って、現在の地位に安穏とあぐらをかいているわけではない。技術の進化スピードがすさまじい世の中にあり、同社は最新技術を取り入れた新たなサービス開発を積極的に行っている。

例えば、工場内部の3Dデータと大規模点群を統合しての仮想検証ソリューション。新設予定の機材が入るかをチェックしたり、作業員の体格にラインの高さが合っているか、無理な姿勢を取らせていないかを検証したり、実製品の試作なしでの検証が可能となる。

また、MR(複合現実)やVR(仮想現実)と組み合わせた作業員の組み立てトレーニング用ツールの開発や、建築現場用に資材のテクスチャーまで判別できるような精度の高いビューワの開発など、新たな取り組みには枚挙にいとまがない。

ロジカルな議論を好む社風だがギスギス感は皆無。共通するのは「技術が好き、モノづくりが好き」という純粋な気持ち

ここまで紹介してきたように、同社は技術特化型企業である。そんな同社では、どのような社員が多いのだろうか。人事担当者に話を聞いた。

「新卒の場合は修士や博士からの採用も多く、中途の場合も技術への興味ありきで入社する社員が多いので、理系的といいますか、ロジック重視で話を進めたいというタイプが多いかもしれないですね」

物事の本質を考える習慣が身に付き、理に沿っていない事には疑問を感じる社員が多いため、自身が納得できない場合には経営陣に対しても臆せず疑問を呈するのが当たり前の文化だという。

「経営層はそれを喜んでいる節があります。 役職者と距離が近く、部署内の関係性もフラットなので、ポジション関係なく率直な意見交換が当たり前という風土ですね。そして、理詰めながらも皆基本的に素直なので、自分の中で納得できればそれで収まるんです。妙な気遣いやしがらみがない関係性と言えます」

同社ではエンジニアはもちろんのこと営業職、バックオフィスに至るまで、自社技術へのプライドを持って業務に取り組んでいる社員が多い。“3Dで世界を変える”というビジョンを掲げ、世界標準のソフトウェアベンダーになることを目指しているのも特徴だ。それゆえに日本人の中途採用と同時に外国人採用も行っており、今後参画する人物には、協力会社を含めた多様な人材をまとめ上げていく“人間力”を期待しているという。

「ニッチとも言える分野なので、経験者は多くないと思います。技術や製品に関しては、しっかりとした研修制度がありますので不安を持たないでください。それ以上に、各部門や協力会社との折衝であったり、社員のタイプに合わせた説明や提示ができる対応力であったりを発揮して頂ける方を求めています」と言う。

論理性を重んじる社風だとはいうものの、社内イベント “ハッピーラティス・デー” の様子を聞くと「なんだかんだと色々言いながら、皆かなり楽しんでいるんですよ」と、笑いながら答えてくれた。

「ホームページを見ても最初はイメージが湧きづらいかもしれませんが、当社の製品や技術がどのようにメーカーで使われているのか。まずは、そのようなところから興味を持ってもらいたいです」

モノづくりが好き、技術が好き。そんなストレートな思いを抱いた人々が集っている企業だ。

「新卒の場合は修士や博士からの採用も多く、中途の場合も技術への興味ありきで入社する社員が多いので、理系的といいますか、ロジック重視で話を進めたいというタイプが多いかもしれないですね」

物事の本質を考える習慣が身に付き、理に沿っていない事には疑問を感じる社員が多いため、自身が納得できない場合には経営陣に対しても臆せず疑問を呈するのが当たり前の文化だという。

「経営層はそれを喜んでいる節があります。 役職者と距離が近く、部署内の関係性もフラットなので、ポジション関係なく率直な意見交換が当たり前という風土ですね。そして、理詰めながらも皆基本的に素直なので、自分の中で納得できればそれで収まるんです。妙な気遣いやしがらみがない関係性と言えます」

同社ではエンジニアはもちろんのこと営業職、バックオフィスに至るまで、自社技術へのプライドを持って業務に取り組んでいる社員が多い。“3Dで世界を変える”というビジョンを掲げ、世界標準のソフトウェアベンダーになることを目指しているのも特徴だ。それゆえに日本人の中途採用と同時に外国人採用も行っており、今後参画する人物には、協力会社を含めた多様な人材をまとめ上げていく“人間力”を期待しているという。

「ニッチとも言える分野なので、経験者は多くないと思います。技術や製品に関しては、しっかりとした研修制度がありますので不安を持たないでください。それ以上に、各部門や協力会社との折衝であったり、社員のタイプに合わせた説明や提示ができる対応力であったりを発揮して頂ける方を求めています」と言う。

論理性を重んじる社風だとはいうものの、社内イベント “ハッピーラティス・デー” の様子を聞くと「なんだかんだと色々言いながら、皆かなり楽しんでいるんですよ」と、笑いながら答えてくれた。

「ホームページを見ても最初はイメージが湧きづらいかもしれませんが、当社の製品や技術がどのようにメーカーで使われているのか。まずは、そのようなところから興味を持ってもらいたいです」

モノづくりが好き、技術が好き。そんなストレートな思いを抱いた人々が集っている企業だ。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)

企業情報

会社名

ラティス・テクノロジー株式会社

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ

IT/Web・通信・インターネット系 > AR/VR/MR

IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング

企業の特徴

自社サービス製品あり、シェアトップクラス、グローバルに活動、残業少なめ資本金

7億円

売上(3年分)

2024年 3月 19.3億円

2023年 3月 18.6億円

2022年 3月 16.9億円

設立年月

1997年10月

代表者氏名

代表取締役 鳥谷 浩志

事業内容

超軽量 3D フォーマット技術「 XVL 」の関連ソフトウェアの開発・販売

3D データ活用リューションサービスの提供やコンサルティングなど

株式公開(証券取引所)

非上場

主要株主

株式会社トヨタシステムズ 株式会社図研 福井コンピュータホールディングス株式会社 株式会社日立ソリューションズ 鳥谷 浩志 原田 毅士

主要取引先

トヨタ自動車株式会社 株式会社トヨタシステムズ 本田技研工業株式会社 株式会社図研 三菱重工業株式会社 福井コンピュータアーキテクト株式会社 株式会社日立製作所 株式会社アルゴグラフィックス ヤマハ発動機株式会社 株式会社大塚商会 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 SCSK 株式会社 ブラザー工業株式会社 株式会社日立ハイテクソリューションズ 株式会社 LIXIL 株式会社 PLM ジャパン Boeing (米) MAN (独) 東京大学

従業員数

120人

平均年齢

43.5歳

本社住所

東京都新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル4階

この企業と同じ業界の企業

👋

ラティス・テクノロジー株式会社に興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- ソフトウェア/パッケージベンダ

- ラティス・テクノロジー株式会社の中途採用/求人/転職情報