株式会社SPACE WALKER

- IT/Web・通信・インターネット系

- 製造・メーカー系

日本の宇宙開発の最前線!日本初の有人宇宙飛行を目指すスペースベンチャー

上場を目指す

企業について

宇宙ビジネスにチャレンジ!日本初の有人宇宙飛行を目指すスペースベンチャー

株式会社SPACE WALKERは、再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの開発を進める東京理科大学発の大学発ベンチャー企業です。産官学連携のオープンイノベーション体制でJAXAや大手重工メーカーなどと一緒に、有翼式再使用型ロケット(スペースプレーン)の開発を進めています。

私たちSPACE WALKER のスペースプレーン ”ECO ROCKET” は、持続可能な宇宙輸送システムで、誰もが飛行機に乗るように地球と宇宙を自由に行き来する未来を実現することです。

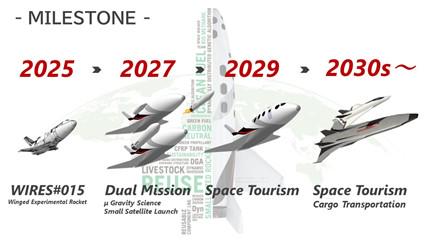

そのためのマイルストーンは、以下の通りです。

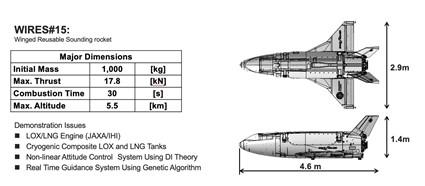

技術実証フェーズでは、技術実証機WIRESシリーズの開発と各種実証実験により、技術課題の解決を目指します。続く商用運航フェーズでは、無人サブオービタル機にて、観測ロケット「風神 Fujin」による科学実験サービスや、二段式ロケット「雷神 Raijin」による小型人工衛星の打ち上げサービスの提供を目指します。その後、有人サブオービタル機の商用運航フェーズに移行し、高度100㎞以上のサブオービタル宇宙旅行サービスの提供を目指します。

さらに、2030年代後半~2040年代は、オービタル運航フェーズとして、宇宙空間を経由した地上の二地点間高速輸送(Point to Point 輸送)サービスや、月や火星と地球の行き来を自由に行える宇宙輸送サービスの提供を目指します。

「イーロン・マスクのスペースX社やジェフ・ベゾスのブルーオリジン社が宇宙開発に参画し、通信衛星を5万基打ち上げて、電波の基地局を宇宙に設け、地球全面に通信網を張り巡らせる計画が進んでいます。海や山、空でも通信がつながるようになり、2030年に100兆円をこえるマーケットになると予測されています。その中で、圧倒的に足りないのが、ロケットです」(代表取締役CEO・眞鍋顕秀)

宇宙ビジネスが世界的な広がりを見せている中、打ち上げられるロケットの数が少ない。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといったテクノロジーで現代の社会を作ったゲームチェンジャーたちは、自分たちでロケットを打ち上げる選択をした。その背景で宇宙開発におけるゲームチェンジが起きていると眞鍋は語ります。

「従来のロケットは使い捨てタイプです。宇宙に人や物を輸送するのに、ロケットの大半を海に投棄しています。当然、コストも製造時間もかかります。使い捨てロケットを製造しているのは、いわゆる重工メーカー。彼らにとっては、大量生産ができないロケットは、当然高価な製品となります。ところが、スペースXや当社が開発を進める再使用型ロケットは、低コストで製造・運用できます」(眞鍋)

現在の世界で進んでいる最新の宇宙ビジネスは、衛星を打ち上げてサービスを開発し、それを提供することで利益を確保するビジネスモデル。打上げコストが低いと、利益確保につながる。そのため、再使用型ロケットの開発が世界的に急ピッチで進められています。

「スペースXが打ち上げているのは、ペンシル型の逆噴射式大型ロケット。一度にたくさんの衛星を打ち上げることができ、最初のインフラ構築には効率的ですが、故障した衛星を交換するのに大型ロケットを打ち上げるのは、逆に非効率。リプレイス需要には、当社が進める小型ロケットこそ最適解だと考えています」(眞鍋)

スペースXが開発する逆噴射式だと帰りの燃料を搭載する必要があり、どうしても大型化してしまう。その点、SPACE WALKERが開発を進める再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンは、翼を持つことで誘導制御システムによるグライダー飛行ができ、帰りの燃料を積まなくて済むため小型化できます。

私たちSPACE WALKER のスペースプレーン ”ECO ROCKET” は、持続可能な宇宙輸送システムで、誰もが飛行機に乗るように地球と宇宙を自由に行き来する未来を実現することです。

そのためのマイルストーンは、以下の通りです。

技術実証フェーズでは、技術実証機WIRESシリーズの開発と各種実証実験により、技術課題の解決を目指します。続く商用運航フェーズでは、無人サブオービタル機にて、観測ロケット「風神 Fujin」による科学実験サービスや、二段式ロケット「雷神 Raijin」による小型人工衛星の打ち上げサービスの提供を目指します。その後、有人サブオービタル機の商用運航フェーズに移行し、高度100㎞以上のサブオービタル宇宙旅行サービスの提供を目指します。

さらに、2030年代後半~2040年代は、オービタル運航フェーズとして、宇宙空間を経由した地上の二地点間高速輸送(Point to Point 輸送)サービスや、月や火星と地球の行き来を自由に行える宇宙輸送サービスの提供を目指します。

「イーロン・マスクのスペースX社やジェフ・ベゾスのブルーオリジン社が宇宙開発に参画し、通信衛星を5万基打ち上げて、電波の基地局を宇宙に設け、地球全面に通信網を張り巡らせる計画が進んでいます。海や山、空でも通信がつながるようになり、2030年に100兆円をこえるマーケットになると予測されています。その中で、圧倒的に足りないのが、ロケットです」(代表取締役CEO・眞鍋顕秀)

宇宙ビジネスが世界的な広がりを見せている中、打ち上げられるロケットの数が少ない。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといったテクノロジーで現代の社会を作ったゲームチェンジャーたちは、自分たちでロケットを打ち上げる選択をした。その背景で宇宙開発におけるゲームチェンジが起きていると眞鍋は語ります。

「従来のロケットは使い捨てタイプです。宇宙に人や物を輸送するのに、ロケットの大半を海に投棄しています。当然、コストも製造時間もかかります。使い捨てロケットを製造しているのは、いわゆる重工メーカー。彼らにとっては、大量生産ができないロケットは、当然高価な製品となります。ところが、スペースXや当社が開発を進める再使用型ロケットは、低コストで製造・運用できます」(眞鍋)

現在の世界で進んでいる最新の宇宙ビジネスは、衛星を打ち上げてサービスを開発し、それを提供することで利益を確保するビジネスモデル。打上げコストが低いと、利益確保につながる。そのため、再使用型ロケットの開発が世界的に急ピッチで進められています。

「スペースXが打ち上げているのは、ペンシル型の逆噴射式大型ロケット。一度にたくさんの衛星を打ち上げることができ、最初のインフラ構築には効率的ですが、故障した衛星を交換するのに大型ロケットを打ち上げるのは、逆に非効率。リプレイス需要には、当社が進める小型ロケットこそ最適解だと考えています」(眞鍋)

スペースXが開発する逆噴射式だと帰りの燃料を搭載する必要があり、どうしても大型化してしまう。その点、SPACE WALKERが開発を進める再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンは、翼を持つことで誘導制御システムによるグライダー飛行ができ、帰りの燃料を積まなくて済むため小型化できます。

東京~ニューヨークを40分で結ぶ!再使用型スペースプレーンの秘めたる可能性

SPACE WALKERは、2017年に設立されたスタートアップベンチャーですが、ロケット開発の歴史は長い。共同創業者兼取締役CTOでもある米本浩一は、川崎重工業航空宇宙カンパニーに所属したエンジニアで、有翼飛翔体「HIMES」の研究開発、飛行実験で中心的な役割を担った人物。宇宙開発事業団の宇宙往還機「HOPE-X」の研究開発、文部省宇宙科学研究所再使用ロケット実験機の開発、飛行実験にも携わった宇宙開発のスペシャリストです。

「2016年に知人を介して、スペースベンチャーの立ち上げを検討していた米本と出会い、宇宙ビジネスの可能性を調査しました。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスなど、アメリカのIT起業家たちがこぞって宇宙ビジネスに参入しているのは、ゲームチェンジが始まっているからだと感じました。そして米本がこれまで進めてきた、再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンは、その新しい宇宙ビジネスに最適な技術でした」(眞鍋)

会計士である眞鍋は、当時経営していた会計事務所をたたんで、SPACE WALKERの立ち上げに参画しました。

「米本の研究が商用飛行の一歩手前まで進んだため、スペースベンチャーを立ち上げるべく動き始めていました。世の中を変えられるビジネスができると考え、SPACE WALKERの立ち上げにジョインしました。現在、東京理科大学嘱託教授を務める米本を中心に、東京理科大学の学生や当社のエンジニア、そして、川崎重工やIHIグループなどの協力会社と一緒に、産学共同で最後の実証機と最初の商用機を並行して開発しています」(眞鍋)

さらに、2029年を目標にパイロット2名、乗客6名を乗せて高度120kmを往復する水平離陸・水平着陸可能な再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの開発も計画している。これが完成すれば、日本初の有人宇宙飛行、そして宇宙旅行が可能となる。しかし、それだけにとどまりません。

「有人宇宙飛行ができれば、その先には『高速二地点間輸送』の実現が待っています。高速二地点間輸送とは、スペースプレーンを打ち上げ、宇宙空間を経由して地球上の二地点間を超高速移動する技術です。大気のない宇宙空間を飛行すれば、東京とニューヨークを40分で結ぶことも難しくありません」(眞鍋)

高速二地点間輸送は、大量の燃料を必要するため、非効率で現実的でないとの否定的な意見もあるが、技術の進歩で可能となる日が来ると眞鍋はポジティブにとらえています。

「ロケットは液体酸素を推進力にします。酸素を空気中から取り込んで燃料として使う『エアブリージング』という技術が進歩すれば、燃料搭載量を少なくすることができるため、高速二地点間輸送は現実味を帯びてきます。エアブリージングの技術はまだまだ実用段階にはありませんが、これまでの科学技術の目覚ましい進歩を考えると決して不可能な技術ではありません」(眞鍋)

高速二地点間輸送が実現すれば、小型衛星打上げと並ぶ収益を生み出す事業となる。SPACE WALKERは、米本が培った再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの技術を、ビジネスとして開花させるために生まれた会社です。

「2016年に知人を介して、スペースベンチャーの立ち上げを検討していた米本と出会い、宇宙ビジネスの可能性を調査しました。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスなど、アメリカのIT起業家たちがこぞって宇宙ビジネスに参入しているのは、ゲームチェンジが始まっているからだと感じました。そして米本がこれまで進めてきた、再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンは、その新しい宇宙ビジネスに最適な技術でした」(眞鍋)

会計士である眞鍋は、当時経営していた会計事務所をたたんで、SPACE WALKERの立ち上げに参画しました。

「米本の研究が商用飛行の一歩手前まで進んだため、スペースベンチャーを立ち上げるべく動き始めていました。世の中を変えられるビジネスができると考え、SPACE WALKERの立ち上げにジョインしました。現在、東京理科大学嘱託教授を務める米本を中心に、東京理科大学の学生や当社のエンジニア、そして、川崎重工やIHIグループなどの協力会社と一緒に、産学共同で最後の実証機と最初の商用機を並行して開発しています」(眞鍋)

さらに、2029年を目標にパイロット2名、乗客6名を乗せて高度120kmを往復する水平離陸・水平着陸可能な再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの開発も計画している。これが完成すれば、日本初の有人宇宙飛行、そして宇宙旅行が可能となる。しかし、それだけにとどまりません。

「有人宇宙飛行ができれば、その先には『高速二地点間輸送』の実現が待っています。高速二地点間輸送とは、スペースプレーンを打ち上げ、宇宙空間を経由して地球上の二地点間を超高速移動する技術です。大気のない宇宙空間を飛行すれば、東京とニューヨークを40分で結ぶことも難しくありません」(眞鍋)

高速二地点間輸送は、大量の燃料を必要するため、非効率で現実的でないとの否定的な意見もあるが、技術の進歩で可能となる日が来ると眞鍋はポジティブにとらえています。

「ロケットは液体酸素を推進力にします。酸素を空気中から取り込んで燃料として使う『エアブリージング』という技術が進歩すれば、燃料搭載量を少なくすることができるため、高速二地点間輸送は現実味を帯びてきます。エアブリージングの技術はまだまだ実用段階にはありませんが、これまでの科学技術の目覚ましい進歩を考えると決して不可能な技術ではありません」(眞鍋)

高速二地点間輸送が実現すれば、小型衛星打上げと並ぶ収益を生み出す事業となる。SPACE WALKERは、米本が培った再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの技術を、ビジネスとして開花させるために生まれた会社です。

低炭素社会実現へ期待。高強度で軽量かつ安価で製造できるType4容器の開発

再使用小型ロケットによる「小型衛星打上げ」、有人宇宙飛行の実現による「高速二地点間輸送」と並んで、SPACE WALKERのビジネスの柱となるのが、燃料タンクの開発。SPACE WALKERはロケットのキーコンポーネントである炭素繊維複合材技術を使ったType4容器の開発を進めている。このType4容器は、ロケットの燃料タンクとして、ロケットを製造する会社へ販売するだけでなく、さまざまなシーンでの活用が期待されています。

「現在ガスタンクなどで使用されているType3容器は、内側がアルミかチタンの金属で作られています。強度の点では問題ないのですが、アルミやチタンのような軽金属製であるとはいえ、巨大なタンクを作ると重量が嵩んでしまいます。プラスチックに炭素繊維を巻き付けたType4容器は、Type3容器と変わらない強度をアルミに比べ30%軽く実現できます」(眞鍋)

「地上の用途ではType3容器で事足りるため、超高圧でType4容器を生産するメーカーがありません。しかし、宇宙開発となれば話は別。宇宙開発では重量が1㎏軽くなると、衛星打上げ用のロケットで200万円~300万円、月や火星など深宇宙へ行くロケットだと1億円のコストダウンになるといわれています。宇宙開発用にType4容器の製造設備を作れば、地上用にも生産可能となります」(眞鍋)

例えば、消防士が背負う「空気呼吸器」。これをType4容器で作れば、当然今よりも断然軽くなる。軽量化すれば、火災現場という極限の状況で働く人たちの命を守れることができる。さらに、低炭素社会実現へ向けて期待されている「燃料電池車」の普及にもType4容器は活用できます。

「燃料電池車を走らせるためには、水素ステーションという社会インフラを作る必要があります。水素を貯蔵する巨大なタンクを作るため、既存のガソリンスタンドには設置が難しいとされています。しかし、Type4容器で水素タンクを作れば、ガソリンスタンドの屋根上に設置可能。そうすると、新たな土地を必要とせず、ガソリンスタンドを有効活用して低炭素社会へとシフトすることができます」(眞鍋)

スペースベンチャーと聞けば、夢を追いかける仕事だと思われがちですが、SPACE WALKERは「小型衛星打上げ」「高速二地点間輸送」「Type4容器販売」という、収益化できるビジネスモデルを念頭にロケット開発を進めています。単なる夢物語ではなく、リアルなビジネスとして宇宙開発に携わってみたいエンジニアにとって、SPACE WALKERこそ求めていた職場になるでしょう。

「現在ガスタンクなどで使用されているType3容器は、内側がアルミかチタンの金属で作られています。強度の点では問題ないのですが、アルミやチタンのような軽金属製であるとはいえ、巨大なタンクを作ると重量が嵩んでしまいます。プラスチックに炭素繊維を巻き付けたType4容器は、Type3容器と変わらない強度をアルミに比べ30%軽く実現できます」(眞鍋)

「地上の用途ではType3容器で事足りるため、超高圧でType4容器を生産するメーカーがありません。しかし、宇宙開発となれば話は別。宇宙開発では重量が1㎏軽くなると、衛星打上げ用のロケットで200万円~300万円、月や火星など深宇宙へ行くロケットだと1億円のコストダウンになるといわれています。宇宙開発用にType4容器の製造設備を作れば、地上用にも生産可能となります」(眞鍋)

例えば、消防士が背負う「空気呼吸器」。これをType4容器で作れば、当然今よりも断然軽くなる。軽量化すれば、火災現場という極限の状況で働く人たちの命を守れることができる。さらに、低炭素社会実現へ向けて期待されている「燃料電池車」の普及にもType4容器は活用できます。

「燃料電池車を走らせるためには、水素ステーションという社会インフラを作る必要があります。水素を貯蔵する巨大なタンクを作るため、既存のガソリンスタンドには設置が難しいとされています。しかし、Type4容器で水素タンクを作れば、ガソリンスタンドの屋根上に設置可能。そうすると、新たな土地を必要とせず、ガソリンスタンドを有効活用して低炭素社会へとシフトすることができます」(眞鍋)

スペースベンチャーと聞けば、夢を追いかける仕事だと思われがちですが、SPACE WALKERは「小型衛星打上げ」「高速二地点間輸送」「Type4容器販売」という、収益化できるビジネスモデルを念頭にロケット開発を進めています。単なる夢物語ではなく、リアルなビジネスとして宇宙開発に携わってみたいエンジニアにとって、SPACE WALKERこそ求めていた職場になるでしょう。

募集している求人

エンジニア・技術職(電気/電子/機械/半導体)の求人(10件)

すべて見る

アシスタント・事務職・オフィスワークの求人(1件)

企業情報

会社名

株式会社SPACE WALKER

業界

IT/Web・通信・インターネット系 > IoT・M2M・ロボット

IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP

製造・メーカー系 > 電気・電子・機械・半導体

企業の特徴

上場を目指す資本金

1,348百万円(資本剰余金含む資本金等 | 2022年11月30日現在)

設立年月

2017年12月

代表者氏名

代表取締役CEO 眞鍋 顕秀

事業内容

■再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーンの設計、製造、運航サービス、および周辺部分品の設計・製造及び販売

■宇宙関連イベントの企画・提案

■その他関連事業

株式公開(証券取引所)

従業員数

26人

本社住所

東京都港区新橋3-16-12 3F

この企業と同じ業界の企業

👋

株式会社SPACE WALKERに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- IoT・M2M・ロボット

- 株式会社SPACE WALKERの中途採用/求人/転職情報