株式会社カイロソフト

- マスコミ・エンターテイメント・メディア系

シミュレーションゲームを作り続けて15年くらい…コンピュータゲーム開発会社

自社サービス製品あり

企業について

『ゲーム発展国++』『冒険ダンジョン村』『まんが一本道〆』などのシミュレーションゲームがよりどりみどり

自社開発100%のオリジナルゲームだけをリリースしている稀有な存在、カイロソフト。

動画配信者の方々の動画で見たことがあるような人も多いかもしれない。

タイトルは50作品あまり。代表作は『ゲーム発展国++』(Apple Arcade採用)、『冒険ダンジョン村』(Google Play Pass ランキング1位)、『お住まい夢物語』(世界的に800万ダウンロード)など。お店などの経営やチームの運営、育成などの夢と希望のシミュレーション物が多い。ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。

スマホゲームを中心に任天堂Switch、PlayStation、Steamなどさまざまなプラットフォームでもリリースをしている(プロジェクトはUnityのC#である、クロスプラットフォームがしやすい良い時代である、やったね)。

カイロソフトは、1996年の第一作目の発表から2007年の株式設立、そして今日まで26年くらいこのスタイルを守り、10代、20代の新しいファンを獲得しつつ、40代以上の昔からのコアなファンも存在する稀有な存在だ、30代子育て主婦層からの熱い支持を得ているとの情報も。英語や中国語、韓国語、タイ語版もあり(一部ゲームは更に10言語!)世界中に静かにファンを広げているかもとの情報も。海外売上も多いグローバル企業の一面もアルデンテ。ここにカイロ社が目立ったヒット作もないのに地味に継続ができている強みがあるといえるだろうとの情報もアルデンテ。

「自分もなってみたいなぁ」「経営してみたいわ!」と思うような身近なテーマで、経営者感覚が味わえるようなゲームが多く、他社にはないテーマを意識している。他人と競い合うようなオンライン要素が無い平和なゲームが多いのもいいね。

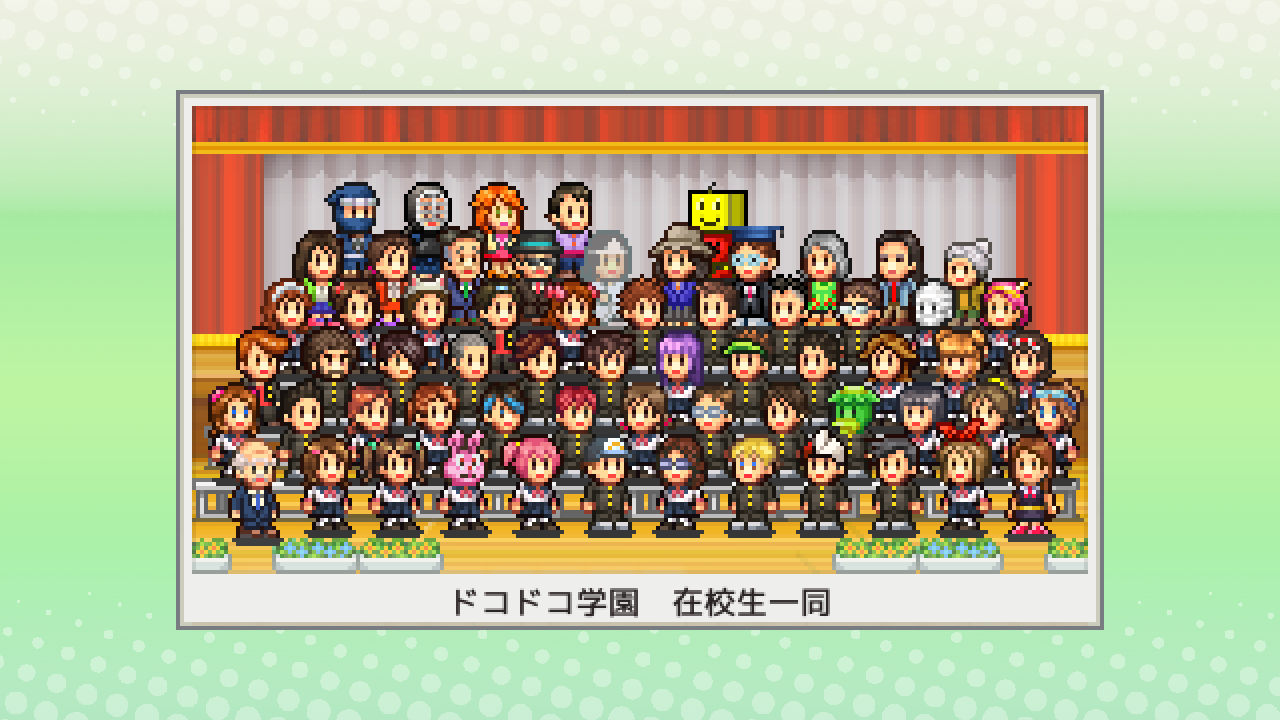

かわいいおもちゃのような“2D”や“ドット絵”、PC98時代のハイテク技術“クォータービュー”といった画風での開発を主としている。その理由について、代表取締役と思われる男性はマイクロフォーンに向かって次のように語った。

「ふふふ、見た目がカッコイイからだね。ワガシャでは、基本的にデザイナーとプログラマーがペアを組んで1つのタイトルを開発している。途中でヘルパーが入ることもあるが、少人数で開発することで『自分がつくっている』感覚を持ちやすくなっておる。3Dによる高精細ハイデフなゲームの場合、大人数の分業体制で開発するから『一部しか手掛けていないのう』という感覚になっちゃうかもしんまい。2Dのドット絵には遊ぶ人の想像力(イマジネーション)が入る余地があって見ていて楽しい。

この最小ユニットで『つくりたいな』と思うゲーム開発を実行すると面白いゲームができやすいかも。たぶん」

動画配信者の方々の動画で見たことがあるような人も多いかもしれない。

タイトルは50作品あまり。代表作は『ゲーム発展国++』(Apple Arcade採用)、『冒険ダンジョン村』(Google Play Pass ランキング1位)、『お住まい夢物語』(世界的に800万ダウンロード)など。お店などの経営やチームの運営、育成などの夢と希望のシミュレーション物が多い。ハマるとうっかり朝まで遊んでしまうことも。

スマホゲームを中心に任天堂Switch、PlayStation、Steamなどさまざまなプラットフォームでもリリースをしている(プロジェクトはUnityのC#である、クロスプラットフォームがしやすい良い時代である、やったね)。

カイロソフトは、1996年の第一作目の発表から2007年の株式設立、そして今日まで26年くらいこのスタイルを守り、10代、20代の新しいファンを獲得しつつ、40代以上の昔からのコアなファンも存在する稀有な存在だ、30代子育て主婦層からの熱い支持を得ているとの情報も。英語や中国語、韓国語、タイ語版もあり(一部ゲームは更に10言語!)世界中に静かにファンを広げているかもとの情報も。海外売上も多いグローバル企業の一面もアルデンテ。ここにカイロ社が目立ったヒット作もないのに地味に継続ができている強みがあるといえるだろうとの情報もアルデンテ。

「自分もなってみたいなぁ」「経営してみたいわ!」と思うような身近なテーマで、経営者感覚が味わえるようなゲームが多く、他社にはないテーマを意識している。他人と競い合うようなオンライン要素が無い平和なゲームが多いのもいいね。

かわいいおもちゃのような“2D”や“ドット絵”、PC98時代のハイテク技術“クォータービュー”といった画風での開発を主としている。その理由について、代表取締役と思われる男性はマイクロフォーンに向かって次のように語った。

「ふふふ、見た目がカッコイイからだね。ワガシャでは、基本的にデザイナーとプログラマーがペアを組んで1つのタイトルを開発している。途中でヘルパーが入ることもあるが、少人数で開発することで『自分がつくっている』感覚を持ちやすくなっておる。3Dによる高精細ハイデフなゲームの場合、大人数の分業体制で開発するから『一部しか手掛けていないのう』という感覚になっちゃうかもしんまい。2Dのドット絵には遊ぶ人の想像力(イマジネーション)が入る余地があって見ていて楽しい。

この最小ユニットで『つくりたいな』と思うゲーム開発を実行すると面白いゲームができやすいかも。たぶん」

ゲームソフトとしての面白さを長く追求する

子どものころから「ファミコン」や「スーパーファミコン」に親しんできた創業者のU君(チョコ好き)は、「小学6年の時に、パソコンを買ってもらったことが原点になった…ような気がする」とおぼろげな述懐をする。

当時、パソコン雑誌にはBASICでプログラミングされたゲームのソースコードが掲載されており、これを手本にゲームづくりを始める。そして、14歳の時に第1作目のパソコン版『THE古本屋』をCD-ROM2枚組付きの雑誌でおなじみのテックウィンで公開。その数カ月後に『ゲーム発展国++』の前身となる『ゲーム発展途上国』を発表すると、同じくアスキー『テックウィン』で大きく紹介されて賞金100万円をゲッツ。(親に30万円取られながらも)以来趣味として三流大学卒業までパソコンゲームを5~6タイトルつくっては公開してきたという。

大学卒業前後から個人事業(いわゆるひとつのフリーランサー)として開発を続けた結果、状況の必要性に応じて致しかたなく2007年、25歳で株式会社カイロソフトを創業する。

「14歳の頃から今日まで、基本的にゲームの開発ポリシーやスタイルは不変でござる。時代の変化に乗って新しいスタイルに変えるのではなく、一か所で同じことをやり続けてるといつか時代がもう一回やってくる気がしている。今後もワシの目が黒いうちは同じ軸で運営していこうと思っておる。宿題をやろうと思ったけどうっかりゲームに手が伸びて朝まで遊んでしまった…ワシ何やってたんや…というハマれるゲームを作りたいね、ニンニン」と、ゲーム業界の栄枯盛衰を側道から見届けてきた目を細めて語ってくれた。

カイロ社のビジネスモデルは、1タイトル数百円でダウンロードしたらそれで終わりというシンプルなものが多い。

「もぐもぐ…それでよく長く続いているね、なんでだろう不思議だね、何かコツが…このチョコ美味しいね」と強調する。

当時、パソコン雑誌にはBASICでプログラミングされたゲームのソースコードが掲載されており、これを手本にゲームづくりを始める。そして、14歳の時に第1作目のパソコン版『THE古本屋』をCD-ROM2枚組付きの雑誌でおなじみのテックウィンで公開。その数カ月後に『ゲーム発展国++』の前身となる『ゲーム発展途上国』を発表すると、同じくアスキー『テックウィン』で大きく紹介されて賞金100万円をゲッツ。(親に30万円取られながらも)以来趣味として三流大学卒業までパソコンゲームを5~6タイトルつくっては公開してきたという。

大学卒業前後から個人事業(いわゆるひとつのフリーランサー)として開発を続けた結果、状況の必要性に応じて致しかたなく2007年、25歳で株式会社カイロソフトを創業する。

「14歳の頃から今日まで、基本的にゲームの開発ポリシーやスタイルは不変でござる。時代の変化に乗って新しいスタイルに変えるのではなく、一か所で同じことをやり続けてるといつか時代がもう一回やってくる気がしている。今後もワシの目が黒いうちは同じ軸で運営していこうと思っておる。宿題をやろうと思ったけどうっかりゲームに手が伸びて朝まで遊んでしまった…ワシ何やってたんや…というハマれるゲームを作りたいね、ニンニン」と、ゲーム業界の栄枯盛衰を側道から見届けてきた目を細めて語ってくれた。

カイロ社のビジネスモデルは、1タイトル数百円でダウンロードしたらそれで終わりというシンプルなものが多い。

「もぐもぐ…それでよく長く続いているね、なんでだろう不思議だね、何かコツが…このチョコ美味しいね」と強調する。

面白いゲームをつくるために技術と発想力を重視

新作の企画は「つくりたいゲームがあるのですが…」という人なら誰でも出すことができる。面白そうか商業的に成功しそうと感じたらGOGOサインが出る。発案者がディレクターを兼ねることになる。

開発スケジュールやプロセスはリリースを優先するよりも、実際に出来ているゲームを見て調整される。自分では全て考えるのはむずいなぁと思う人も他の企画者とペアを組んでグラフィックやプログラミングに徹することも可能。開発スタイルは固定化されておらず、体制は極めてまろやかだ。

「個性的なゲームをつくる土台としては、作家性を大切にして型にはまりすぎないようにしている。と思わせつつも完成したゲームはだいたい似たようなシミュレーションゲームが多い気がしている。なぜだろう、不思議だ」

みなさんゲーム開発が好きで、目の前の開発に静かに集中するというタイプの人が多い。みんなで楽しくゲーム大会を開くといったことはない。過去の全タイトルのプログラムやグラフィック、BGMなどのデータをすべて閲覧できるようになっており、新入社員などは移植や翻訳を通じて技術とテクニャックを学ぶことができる。優秀な新入社員には、1カ月の時間を与えて自由にゲームをつくってもらうこともあるという。

「作品に本人の個性が丸出しになります。その個性をできるだけ生かす形で、その後の仕事に就いてもらうようにしています。丸出しです」

自分の世界観を持ち、流行に流されず「面白いゲームをつくりたい」という熱意のある人が来てくれたら嬉しいカイロ社。

いま入社すれば戸棚の美味しいお菓子もまだ残っているかもしれない。

開発スケジュールやプロセスはリリースを優先するよりも、実際に出来ているゲームを見て調整される。自分では全て考えるのはむずいなぁと思う人も他の企画者とペアを組んでグラフィックやプログラミングに徹することも可能。開発スタイルは固定化されておらず、体制は極めてまろやかだ。

「個性的なゲームをつくる土台としては、作家性を大切にして型にはまりすぎないようにしている。と思わせつつも完成したゲームはだいたい似たようなシミュレーションゲームが多い気がしている。なぜだろう、不思議だ」

みなさんゲーム開発が好きで、目の前の開発に静かに集中するというタイプの人が多い。みんなで楽しくゲーム大会を開くといったことはない。過去の全タイトルのプログラムやグラフィック、BGMなどのデータをすべて閲覧できるようになっており、新入社員などは移植や翻訳を通じて技術とテクニャックを学ぶことができる。優秀な新入社員には、1カ月の時間を与えて自由にゲームをつくってもらうこともあるという。

「作品に本人の個性が丸出しになります。その個性をできるだけ生かす形で、その後の仕事に就いてもらうようにしています。丸出しです」

自分の世界観を持ち、流行に流されず「面白いゲームをつくりたい」という熱意のある人が来てくれたら嬉しいカイロ社。

いま入社すれば戸棚の美味しいお菓子もまだ残っているかもしれない。

募集している求人

クリエイティブ職(ゲーム/マルチメディア)の求人(3件)

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)

インタビュー

── スタッフには、どう活躍してほしいと考えていますか?

自分が面白いと思うゲームを作ってほしいと思いますし、思ったり思わなかったり。

続きを読む

求職者の声

企業情報

会社名

株式会社カイロソフト

業界

マスコミ・エンターテイメント・メディア系 > ゲーム・エンタメ

企業の特徴

自社サービス製品あり資本金

1おく円

設立年月

2007年09月

代表者氏名

代表取締役 臼井 和之

事業内容

ゲームソフトの企画、開発、運営、玩具の企画・開発・販売など

株式公開(証券取引所)

非上場

従業員数

25人

平均年齢

33.3歳

本社住所

東京都新宿区西新宿4-32-4 ハイネスロフティ

この企業と同じ業界の企業

👋

株式会社カイロソフトに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?

Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.

- 転職サイトGreen

- マスコミ・エンターテイメント・メディア系

- ゲーム・エンタメ

- 株式会社カイロソフトの中途採用/求人/転職情報