株式会社ブライセン

- IT/Web・通信・インターネット系

38年の歴史とともに急成長を遂げ国内市場では高い技術評価とシェアを獲得。手を挙げれば海外での活躍が可能。チャレンジ精神で幅広いサービスと高付加価値を提供。

企業について

クラウド型倉庫管理システム『COOOLa』といったトータルソリューション提供。

1986年に同社を創業した藤木優社長は、以前あるIT企業でリレーショナルデータベースのエンジニアとして働いていた。その時、「世の中には、必要以上に権力を与えられている人の存在で、正当な働き方ができないというゆがみがある」という問題意識を感じていた。そして、「正しくありたいと考える人が正当に働ける会社をつくろう」と一念発起して同社を創業。

「それ以来、金儲けよりも自分の信念と社員を大切にする経営を貫いてきました。どこか大手と組むなりすればとっくにもっと大きな会社になっていたでしょうが、そうせずに今日まで地道に取り組んできたことが徐々に花開いてきていると感じています」と藤木氏は胸を張る。

そのような藤木氏の思いは、社名に凝縮されている。“ブライセン”とは“無頼船”のこと。作家・西村寿行氏の小説の題名であるが、無頼船の船員たちは己の正義を胸に自由奔放に世界を駆け巡り、それぞれの使命を果たす。そして、重要な局面では結束して大きな目標を果たす、という物語である。藤木氏はここに理想の会社経営のエッセンスを見出し、「永続的に進化を続け、進化するための努力を続ける」姿勢を“ブライセン・マインド”と定めた。社員の一人ひとりが“ブライセン・マインド”を胸に刻んでたゆまなくチャレンジし続けることで、100年、200年と続く企業を目指しているのである。

システム開発部、SI部は、高度な技術力と総合的SI力、豊富なパートナーネットワークを駆使して顧客のICTシステムの企画、開発・構築、保守・運用、コンサルテーションまでをトータルに提供している。これまで、金融機関の情報系・勘定系システム、一般企業の営業支援や人事給与、生産管理、販売物流など様々な業務システム、官公庁の認証基盤系システムなど数多くの実績を残している。

Linter事業は、組込みデータベースソフトの『Linter』をコア製品として、組込みシステムの先端技術を担うソフトウェア製品の開発、販売および技術サポートを手がける。

『Linter』は、旧ソ連でアメリカのORACLEに対抗して開発されたもので、ブライセンは2006年に同製品のロシア以外における全世界での販売権を獲得。コンパクトに設計されているという特長があり、同社が得意とする組込みシステムに最適であったからだ。このねらいが的中し、携帯電話やカーオーディオ、カーナビゲーション、デジタル家電、複合機、医療機器、計測機器など国内累計3800万台以上に搭載されるという広範な開発実績に結実している。

b-LJ技術部は、POS解析技術を活用した自社開発による販売数量予測エンジン『B-Luck』を用いて、主に小売業に向け需要予測支援システムを提供している。本システムの導入により、例えば「ホームセンター カンセキ」14店舗での欠品率の1%以下への改善、ドラッグストアチェーン「キリン堂」での発注回数の20%低減や欠品率24%低減、ジャムや調味料などの食品製造販売会社サンクゼールでの配送回数の約70%削減や発注作業時間の約90%削減などといった、極めて高い成果を挙げている。

これら主力事業のほか、「運転免許問題集」や「神社検定お試し版」、「だしソムリエ検定」など、キャリアアップのための資格取得を支援するスマートフォンアプリ「キャリアップリ」をリリース。無償提供しユーザーを囲い込んで2次サービスを展開するというビジネスを進めている。

社員数150名程の規模にしては事業分野は多彩な広がりを見せているが、同社は現状にとどまる考えなど毛頭、ない。常に新しいビジネスの開拓をねらい、進化を希求している。

「人の考え方を知るということがコミュニケーションのベースにはあり、創造性を培うとともに、お客さまの考え方を知るというスキル習得にもつながります」と藤木氏は言う。

また、全社員向けに外部講師を招き「ICTマーケティングセミナー」を開いたり、部署ごとにデータベースや組込みソフトなど業務に密接にかかわる技術や知識習得の勉強会もひんぱんに行われている。そのほか、自己啓発のための『7つの習慣』ディスカッションなど、プログラムは豊富だ。

「教育の難しいところは、同質化を招きやすいところ。私は当社を“金太郎あめ集団”にするつもりはありません。それどころか、正反対の100人100様の個性集団にしたいのです。その個性と個性のぶつかり合いや融合から、新しいものが生まれると信じているからです」(藤木氏)。

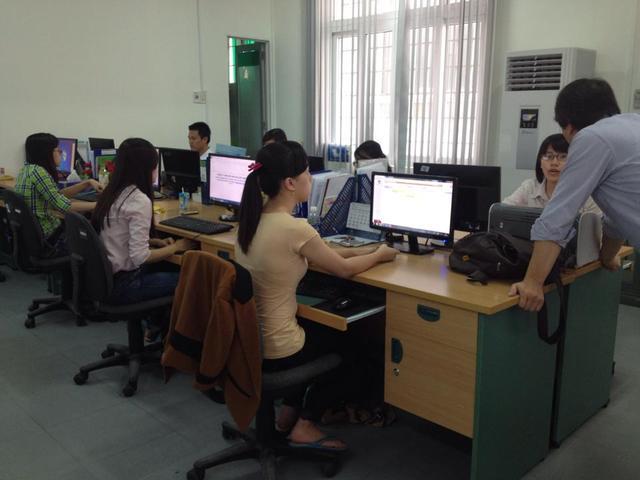

同社はまた、社会貢献活動にも力を入れている。ベトナムのストリートチルドレンを助ける「子どもの家」に対して、同社への留学を受け入れる支援活動を1999年から継続。ビジネスや技術を教え、子どもたちの自立を助けている。そして、2009年にベトナムのフエ市にオフショア開発拠点として支店を開設し、「子どもの家」卒業生を受け入れているのである。

そんな同社が求める中途採用者は、「高度な専門性を備えたエンジニア」、「マーケットを見て提案できるエンジニア」。「これら以外に、エンジニアとして生き残る道はない」との考えが藤木氏にはあるからだ。そして、人としての根底には、真面目に物事に取り組む姿勢を求めている。刺激的な環境の中、エンジニアとして成長したいと考える人には最適な会社といえよう。

募集している求人

エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(12件)

営業職の求人(1件)

PR

すべて見る企業情報

株式会社ブライセン

IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ

IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス

IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング

2億6300万7500円

2015年 3月 23.9億円

2016年 3月 29.8億円

2017年 10月

1986年04月

代表取締役社長 藤木 優

エンベデッド系ソフトウェア開発

システムインテグレーション

組込データベース Linterの販売

SCMシステム構築コンサルティング、システム開発

小売チェーン発注業務BPOサービス「B-Luck」

クラウド型WMS「COOOLa」の提供

画像処理ソリューションの提供

ソフトウェアの輸出入販売、開発、保守

セキュリティサービスの提供

非上場

株式会社アズビル 株式会社アドバンテスト 池上通信機株式会社 株式会社伊徳 株式会社インフォセック ウェブスペース株式会社 株式会社NTTデータ 株式会社NTTデータ中国 株式会社NTTドコモ オムロンソフトウェア株式会社 オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 キヤノン株式会社 協栄産業株式会社 株式会社キリン堂 株式会社クレスコ KDDI株式会社 さくら情報システム株式会社 サントリーシステムテクノロジー株式会社 株式会社シーエーシー シャープ株式会社 株式会社JVCケンウッド 新日鉄ソリューションズ株式会社 ソースネクスト株式会社 ソニー株式会社 株式会社ソピア 株式会社寺岡精工 東京スター銀行 株式会社東芝 東芝ソリューション株式会社 日本オラクル株式会社 日本電気株式会社 株式会社野村総合研究所 株式会社バップ ピットクルー株式会社 富士通株式会社 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 株式会社富士データシステム 株式会社ブレインパッド 横河電機株式会社 株式会社ルネサスソリューションズ 他

280人

35.6歳

〒104-6591 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー30階 ※2016年5月移転しました!

この企業と同じ業界の企業

- 転職サイトGreen

- IT/Web・通信・インターネット系

- ソフトウェア/パッケージベンダ

- 株式会社ブライセンの中途採用/求人/転職情報